美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)称自己是受到三个方面内容的影响:第一是他小时候在幼儿园玩过的一种积木玩具(Froebel Gifts);第二是他早年的导师路易斯·亨利·沙利文(Louis Henri Sullivan);第三是日本的浮世绘和版画。

弗兰克·劳埃德·赖特

“广重:弗兰克·劳埃德·赖特收藏的彩色版画展展 览”现场(1906年)

1893年的芝加哥哥伦布纪念博览会日本馆“凤皇殿”

赖特在日本期间的摄影(1905年)-1

赖特在日本期间的摄影(1905年)-2

赖特在日本期间的摄影(1905年)-3

赖特在日本期间的摄影(1905年)-4

赖特在日本期间的摄影(1905年)-5

赖特在日本期间的摄影(1905年)-6

在1893年的芝加哥哥伦布纪念博览会(World's Columbian Exposition)上,赖特直观体会日本艺术,他被博览会中的日本馆和其中展出的日本艺术品所吸引。对于日本艺术的迷恋,使得他并没有像其他建筑师一样,选择欧洲进行建筑学游学。

在1905年,他和妻子凯瑟琳(Catherine)与另一对夫妇一起前往了日本,他们花了两个月的时间,游历了名古屋、京都、神户、冈山以及高松等地。当时的日本已经开始了工业化的进程,但赖特选择参观了他向往的那个“传统”的日本,他用相机记录下了观看的日本历史建筑及自然风光。

赖特的照片构图和拍摄角度,并没有选择一种建筑记录的视野和方式,在照片中很少看到建筑物的整体形象或正面形象,更多的则是建筑和自然、建筑与环境之间的关系。另外,还有一部分照片则没有建筑物,只是记录了日本的自然景观,一些研究者认为赖特的照片是在对浮世绘的构图进行的模仿。

在日本期间,赖特丰富了自己的浮世绘收藏,在返回美国后,他还策划和组织了名为《广重:弗兰克·劳埃德·赖特收藏的彩色版画展》(Hiroshige: An Exhibition of Color Prints from the Collection of Frank Lloyd Wright)的展览,展览展出了213张赖特自己收藏的日本浮世绘画家歌川广重的绘画,赖特亲自设计了布展并编写了目录。在展览的介绍中赖特宣称日本艺术“不再是一个孤立的和与世隔绝的艺术,而是对世界艺术做出的最有价值的贡献。”1909年,赖特弥补了欧洲旅行的空白,他前往了德国,奥地利,法国和英国和意大利等地,完成了当时对于建筑师来说如同必修课一样的旅行和考察。但这次欧洲的旅行没有改变赖特对于日本艺术的痴迷,在1913年、1917年至1923年间,赖特还因为东京帝国饭店的设计任务,延续着自己与日本的联系。

查尔斯·爱德华多·让纳雷

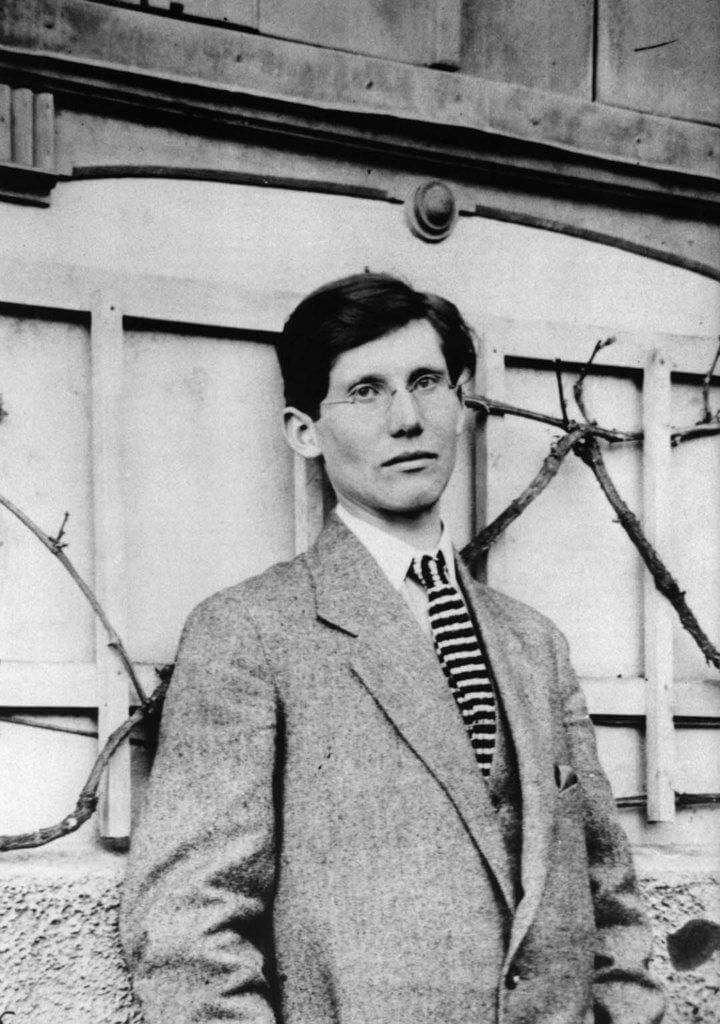

让纳雷1907年游历路线-1

让纳雷1911年游历路线-2

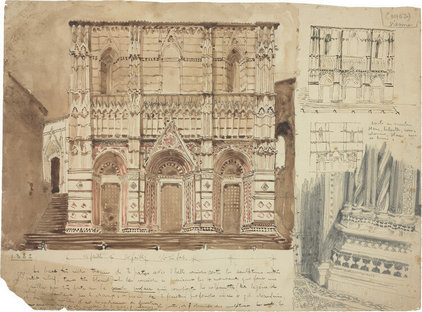

让纳雷1907年旅行速写-1

让纳雷1907年旅行速写-2

让纳雷1907年旅行速写-3

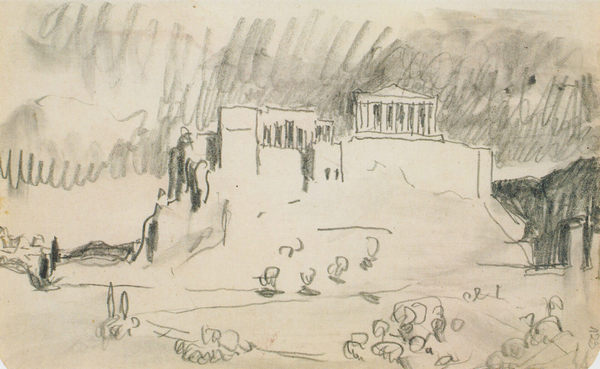

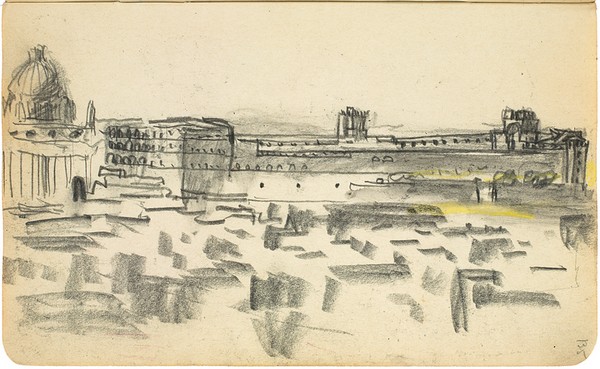

让纳雷1911年旅行速写-4

让纳雷1911年旅行速写-5

让纳雷1911年旅行速写-6

让纳雷1911年旅行速写-7

让纳雷1911年旅行速写-8

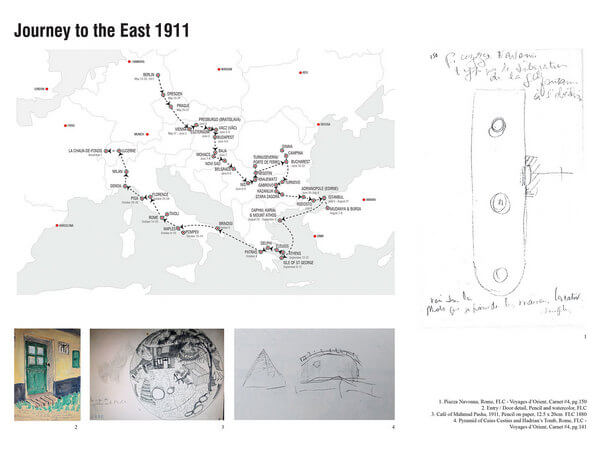

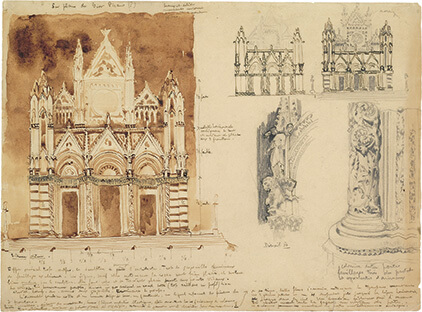

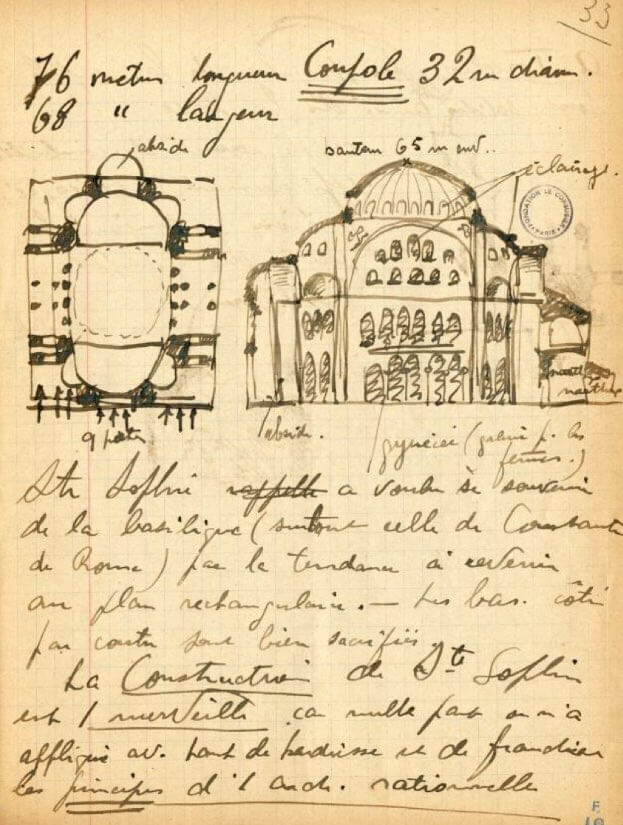

还没有开始使用自己笔名的的查尔斯·爱德华多·让纳雷(Charles-Edouard Jeanneret),日后他被更多的称为勒·柯布西耶,在1907年开始了自己的壮游之行。这一年他凭借着自己的第一个建筑项目费拉别墅(Vall Fallet)中获得的报酬,在自己的中学老师的鼓励下,前往了意大利。他先后到达了米兰、热那亚、比萨、佛罗伦萨和锡耶纳等地,这时的让纳雷还痴迷于建筑的色彩、装饰和壁画,被大城市的景观所震撼,被古代文明的历史建筑所吸引,于是他绘制水彩画作为记录。之后他希望前往维也纳去找一份工作,但在维也纳的让纳雷并不顺利,四处碰壁之后,他决定前往巴黎。在1908年至1910年,他在奥古斯特·佩雷的事务所工作,而后他到了德国,在彼得·贝伦斯的事务所又工作了四个月。在德国期间,他与路德维希·密斯·凡·德·罗和沃尔特·格罗皮乌斯作为同事一同工作。1911年,他再次与朋友奥古斯特·克里普斯坦(August Klipstein)进行了一次为期5个月的旅行。这次旅行从柯布的失落之地维也纳开始,日后众多的建筑实践和建筑理论都受益于他这次为了排解烦恼而开始的无目的之旅。他在维也纳惊叹于花卉市场树干般的柱廊、巨大的桶形拱顶和万花筒般的彩色大厅,并将这些要素在40年后设计的印度昌迪加尔议会大厦中进行了重现。他们坐船经过贝尔格莱德到达伊斯坦布尔,游览了圣索菲亚大教堂,在布尔萨参观了绿色清真寺,在希腊北部的阿索斯山上的修道院的体验后他们前往了雅典去参观的卫城。卫城和帕提农神庙给柯布留下了深刻的印象,而庞贝遗址中的普通住宅也同样吸引着柯布的目光。而日后的“建筑漫步”和废墟状的建筑空间也得益于这次旅行中的感受。1966年,在柯布去世后,他旅行的信件等内容以《东方之旅》为名出版。

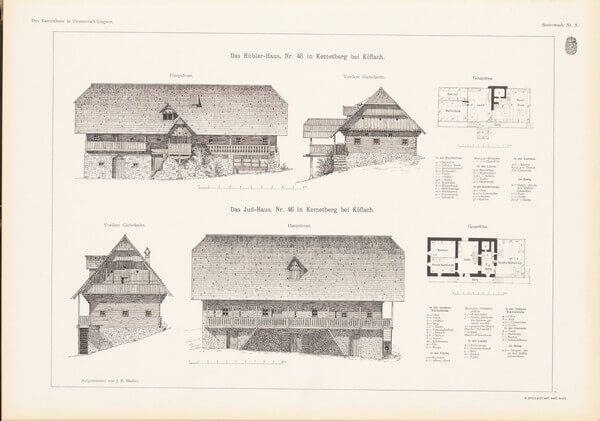

《奥地利-匈牙利及其边界 地区的农舍》(1901年)

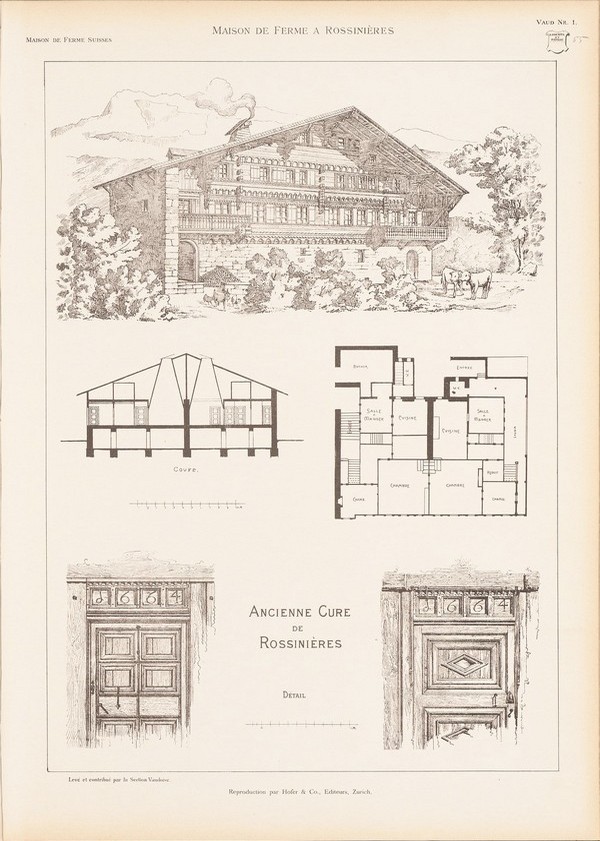

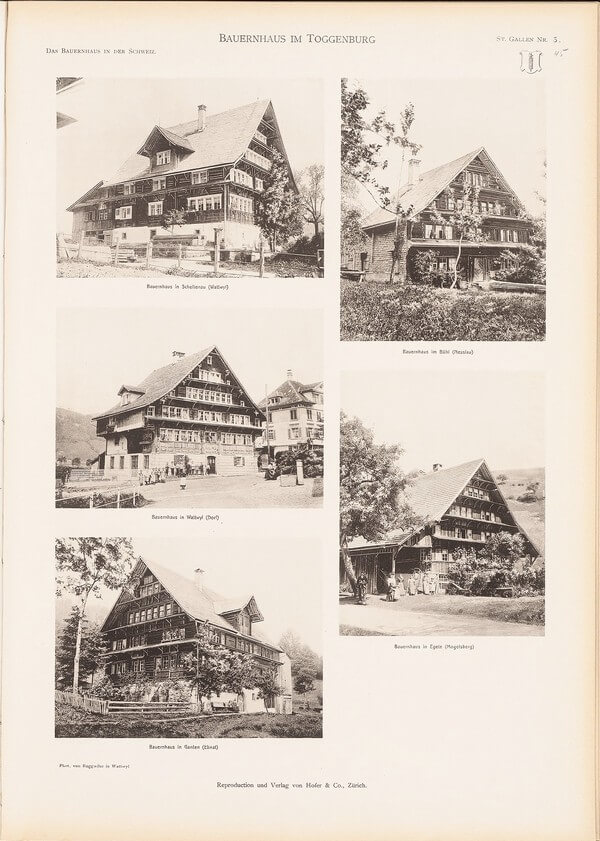

《瑞士农场》(1903年)-1

《瑞士农场》(1903年)-2

《瑞士农场》(1903年)-3

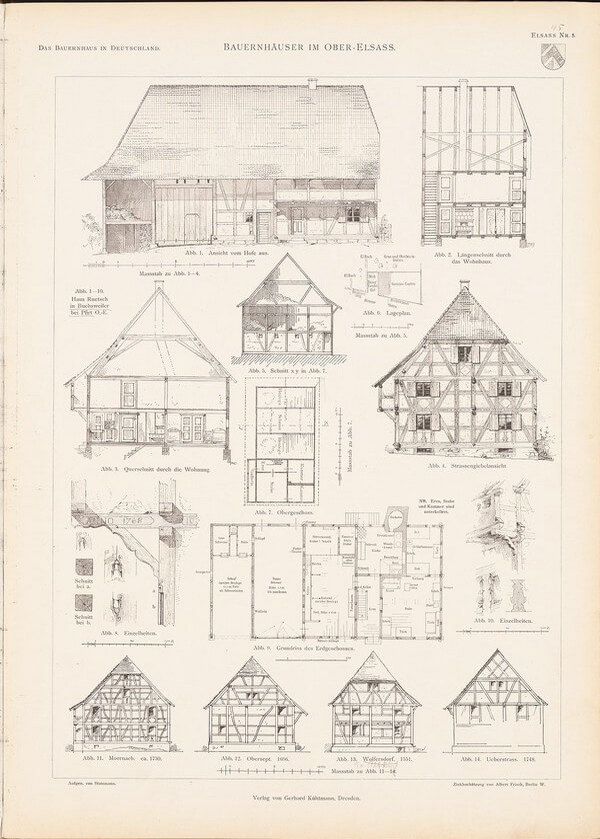

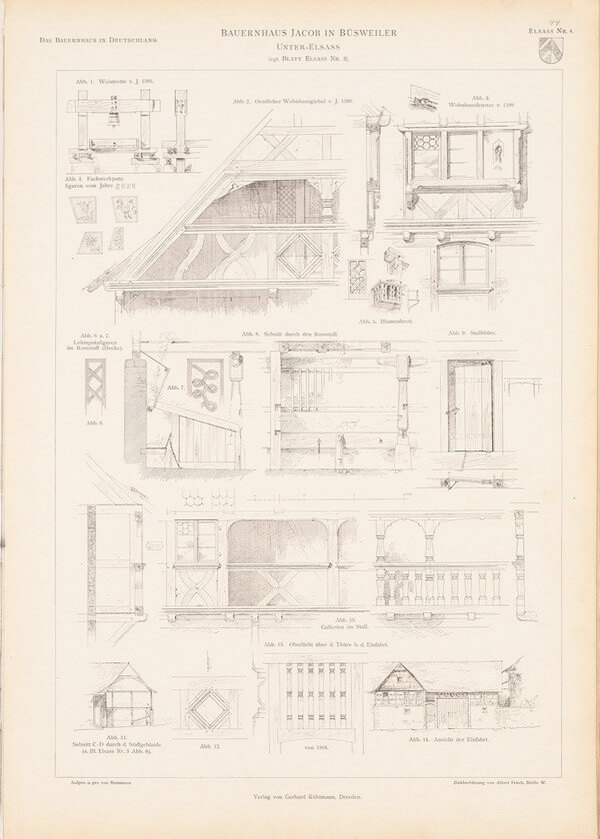

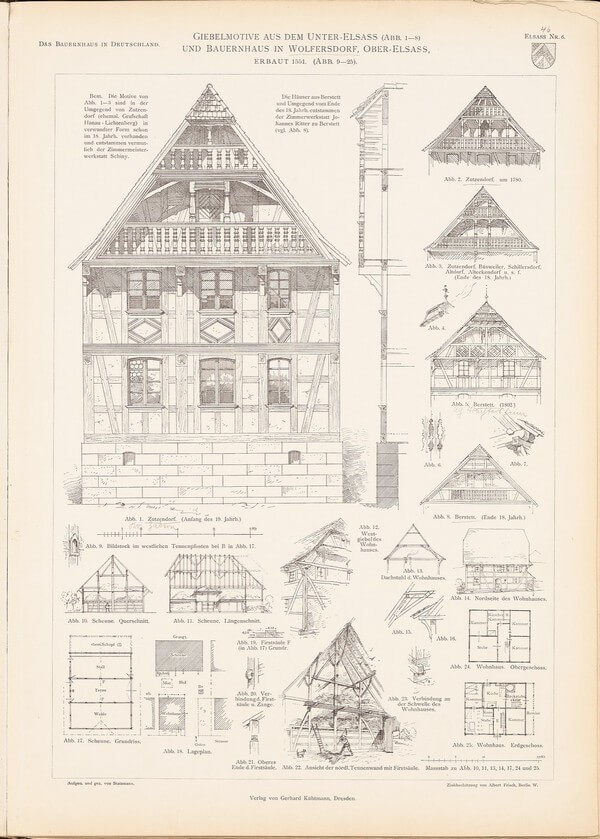

《德意志帝国及其边界地区 的农舍》(1906年)-1

《德意志帝国及其边界地区 的农舍》(1906年)-2

《德意志帝国及其边界地区 的农舍》(1906年)-3

《德意志帝国及其边界地区 的农舍》(1906年)-4

20世纪初期,以德意志帝国为首的几个德语国家和意大利王国进行了本国乡土建筑调查。这两个国家都是在19世纪末期由分散的王国重新组成了统一的全新国家:德意志联邦在1871年,由普鲁士统一形成了德意志帝国,或称德意志第二帝国;意大利则是通过一系列的革命,在1861年形成了统一的意大利王国。新的统一国家形成之后,为了调查国情与民情,进行全国范围的调查是最直接的手段,而各地的乡土建筑也是其中一个重要的内容,调查被用来考察原来的各个地区民族和文化特性,并从中寻找文化共性以建立作为新国家的文化和性格。

德国、瑞士和奥地利等德语国家对自己本国的乡土建筑的调查从19世纪末就已经开始,调查由政府部门进行组织和开展,调查内容包括了地区内居民的民族构成、定居区域、乡村房屋的分类、典型形式和房屋构造,还涉及了非居住类的各类构筑物和乡村建筑的装饰。其中具有代表性的考察成果有1901年-1906年间,奥地利工程师和建筑师协会出版的《奥地利-匈牙利及其边界地区的农舍》(Das Bauernhaus in Österreich-Ungarn und in seinen Grenzgebieten);1903年瑞士工程师和建筑师协会出版的《瑞士农场》(Das Bauernhaus in der Schweiz);1906年德国工程师和建筑师协会《德意志帝国及其边界地区的农舍》(Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen Grenzgebieten)。

除了出于建筑师个人游学的考察之外,对建筑的考察也出现了新的任务和目的。19世纪末20世纪初的德国工业产品以价格低廉和质量低劣而著称,德国的建筑师、设计师为了改善这种情况,希望向当时欧洲最为先进的英国进行学习,涉及的领域涵盖从产品设计到生产制造、从工业产品到建筑设计几乎所有的生产制造行业。在1907年他们形成了一个松散的组织——德意志制造联盟(Deutscher Werkbund),联盟中的核心成员赫尔曼·穆特修斯(Hermann Muthesius)成为了连接英国与德国的纽带。

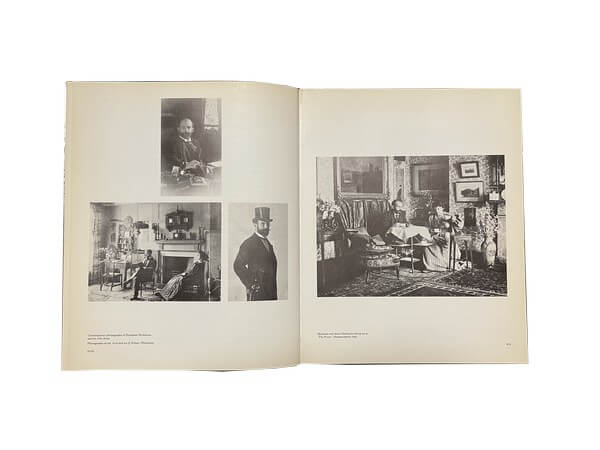

赫尔曼·穆特修斯

德意志制造联盟

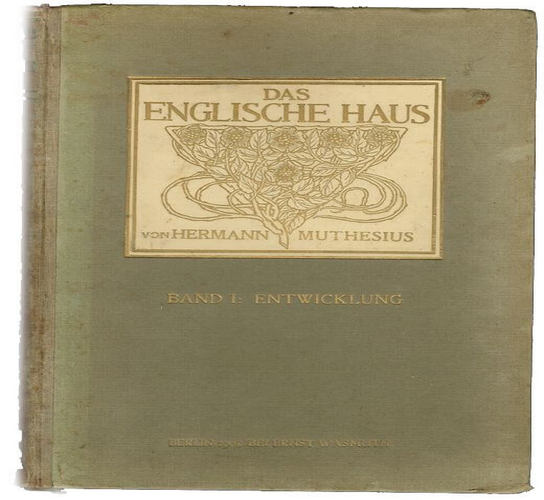

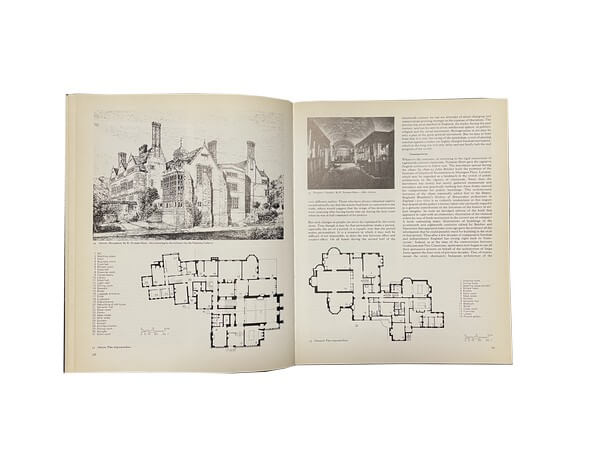

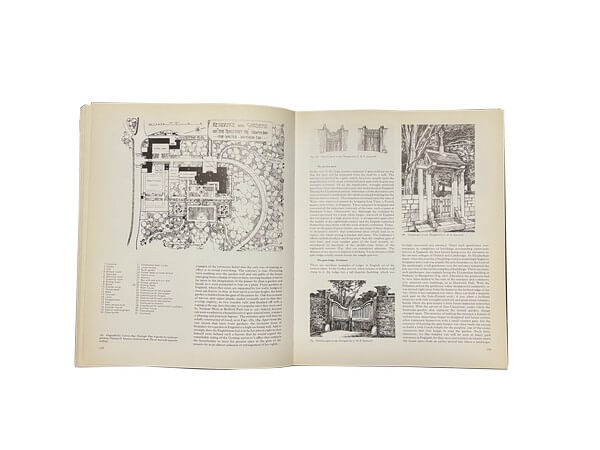

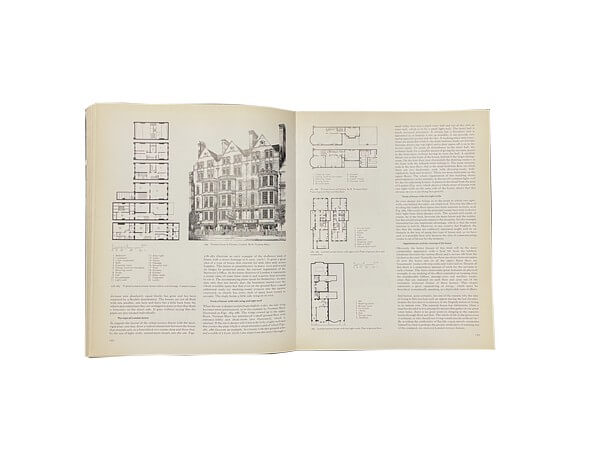

《英国住宅》(1904年)

1896年,他作为德国驻伦敦大使馆的文化专员被派往英国,并在接下来的6年中专注于对英国住宅建筑的调查和研究。1904年,穆特修斯根据在英国的考察整理出版了《英国住宅》(Das englische Haus)。这部调查和研究报告分为三卷,穆特修斯向德国展示了一个全方位的英国住宅和文化。第一卷中,穆特修斯介绍了英国和英国现代住宅的缘起。穆特修斯从英国人的个性和岛国文化开始,介绍了英国文化的独特性,之后是从拉斐尔前派开始的文学运动到约翰·拉斯金、威廉莫里斯和菲利普·韦伯等英国著名建筑师和理论家的作品。英国的乡土建筑被作为英国的“安娜女王风格”建筑的形式起点进行介绍。在当时年轻的英国建筑师中,穆特修斯介绍了威廉·莱瑟比、恩斯特·牛顿、查尔斯·哈里森·汤森德、查尔斯·弗朗西斯·安妮斯利·沃西、查尔斯·雷尼·麦金托什、乔治·亨利·沃尔顿和埃德温·卢坦斯等人的建筑作品。第二卷是对英国建筑的成因所进行的分析,穆特修斯从地理环境、社会生活、土地法律和建筑法规四个方面介绍了英国住宅背后的前置条件,而后测绘和调查图纸以大型乡村住宅、住宅周边环境、小型乡村住宅和城市住宅的分类进行呈现。第三卷是对建筑室内的介绍,首先是对从19世纪以来英国建筑室内设计的发展的梳理,之后从墙面、天花板、地面、开洞、独立的小房间和功能空间等不同房间介绍了英国住宅中室内设计的原则和案例。

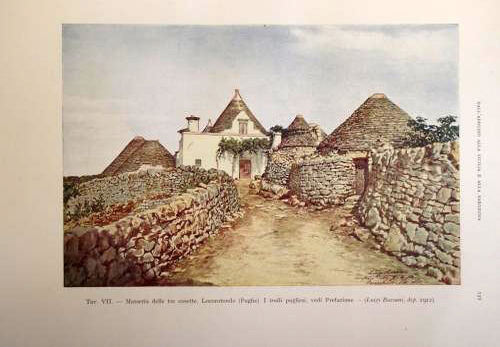

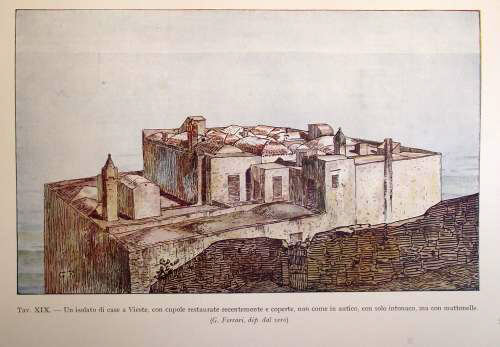

20世纪初,意大利建筑师将乡土建筑视为一种建筑中对功能性完美表现的形式。亚平宁半岛乡土建筑的第一次全面研究是朱利奥·法拉利(Giulio Ferrari)1925年出版的《意大利乡村建筑》。

《意大利乡村建筑》(1925年)-1

《意大利乡村建筑》(1925年)-2

《意大利乡村建筑》(1925年)-3

随着第一次世界大战的爆发,欧洲各国的民族情绪高涨,各国的乡土建筑也成为表现民族性的最直接代表。1936年,意大利的建筑师朱塞佩·帕加诺(Giuseppe Pagano)和古里加内罗·丹尼尔(Guarniero Daniel)策划组织了名为《意大利乡村建筑:功能性的乡村房屋》的展览。帕加诺1933年曾担任意大利建筑杂志《Casabella》的主编,并在1935年以理性主义建筑为主题,批评法西斯主义建筑。他将乡土建筑中构造和材料的简单性视作现代主义和理性主义设计的潜在动力,主张基于意大利农业历史的传统价值观出发,将乡土建筑视为当代功能主义实践的模板。

朱塞佩·帕加诺

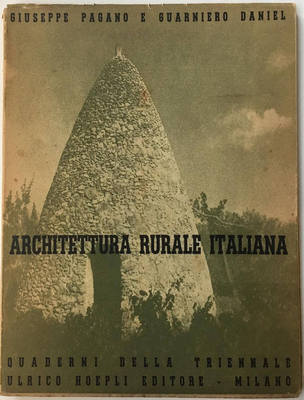

《意大利乡村建筑》画册(1936年)

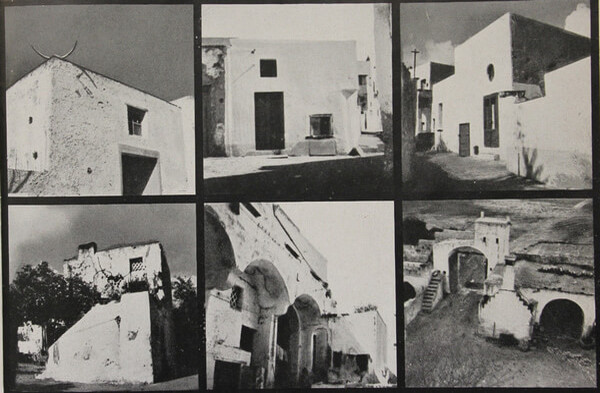

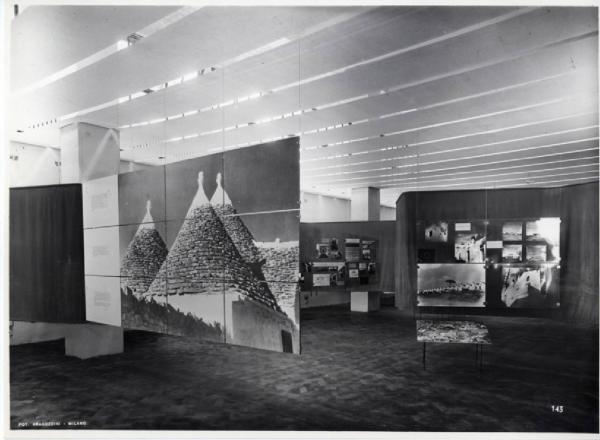

在这次展览中,帕加诺和丹尼尔展示了他们所拍摄的意大利乡村住宅和风景的图片。展览展示的意大利乡土建筑并不强调发展的时间关系,而更多的是展示土地、气候、经济和技术之间的因果关系,从而强调乡土建筑中的功能和理性要素。展览的形式非常克制和直观,展示的照片被裁切成等大,12副图片为一组,分四列整齐的排列组合在黑色背景板上,背景板通过两侧的墙壁和柱子作为支撑构件,整体悬浮与展厅之中。

“意大利乡村建筑”展览现场(1936年)-1

“意大利乡村建筑”展览现场(1936年)-2

“意大利乡村建筑”展览现场(1936年)-3

“意大利乡村建筑”展览现场(1936年)-4

吉安卡洛·德·卡洛曾经与朱塞佩·帕加诺一起在米兰组织了一个无政府主义者-自由主义者的游击队组织,他在建筑上的思考也可以看出受到帕加诺深刻的影响。在1951年米兰三年展(Milan Triennial)中(该展览最初成立于1923年,是两年一次的建筑和工业设计活动),德·卡洛和建筑师恩佐·塞鲁蒂(Enzo Cerutti)、朱塞佩·萨蒙尼亚(Giuseppe Samonà)和平面设计师阿尔比·施泰纳(Albe Steiner)共同策划了名为《自发建筑展》的意大利乡土建筑展览。展览迎合对于城市发展的需求,将乡村聚落视为一种城市的表达,将他们看做是自发城市和自发建筑的案例。

吉安卡洛·德·卡洛

“自发建筑”展览现场(1951年)

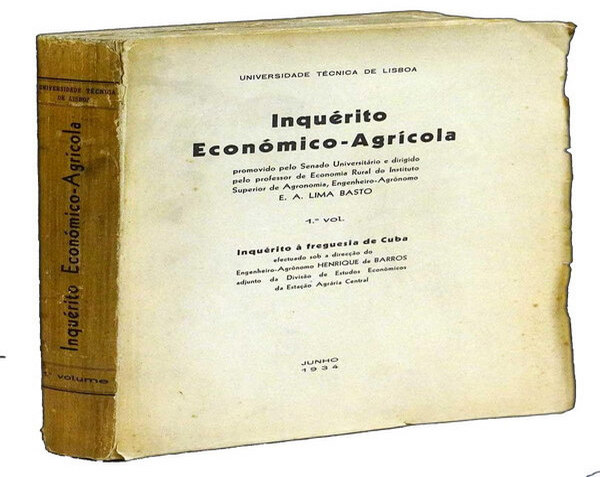

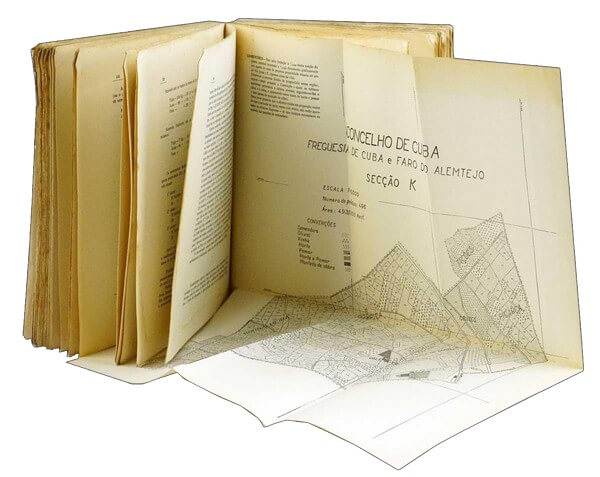

20世纪30年代,葡萄牙进入葡萄牙第二共和国(Estado Novo)时期。葡萄牙高级农学研究所在30-40年代间一系列乡村的调查报告出炉,包括有1934年-1936年出版的《农村经济调查》(Inquérito Económico-Agrícola)、1935年出版了《内地和邻近岛屿的牛肉供应调查》(Inquérito ao Abastecimento de Carne Bovina no Continente e Ilhas Adjacentes)、1936年出版了《盐业调查》(Inquérito à Indústria do Sal)、1942年和1947年出版《农村住宅调查》(Inquérito à Habitação Rural)的前两卷,其中调查了葡萄牙北方和中部地区的乡村住宅,调查第三卷内容计划为葡萄牙南部和海外殖民地的调查,但由于在40年代末期葡萄牙印度殖民地的独立而无法完成。这些调查的结果,表现出了葡萄牙农业和乡村的经济贫困,生活条件的艰苦,卫生条件极差。调查推动了一些经济上的改革,但很难对文化中的独裁和霸权有所影响。

《农村经济调查》(1934-36年)-1

《农村经济调查》(1934-36年)-2

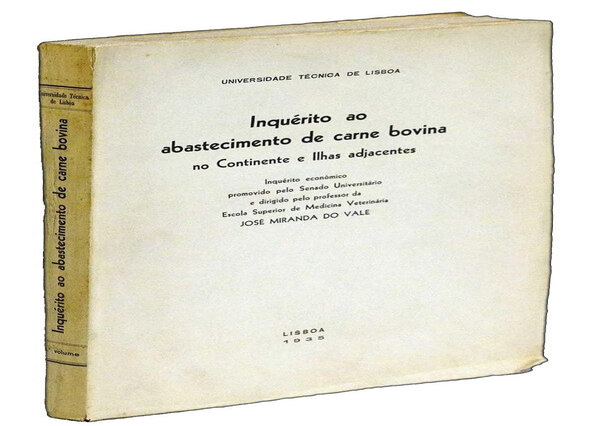

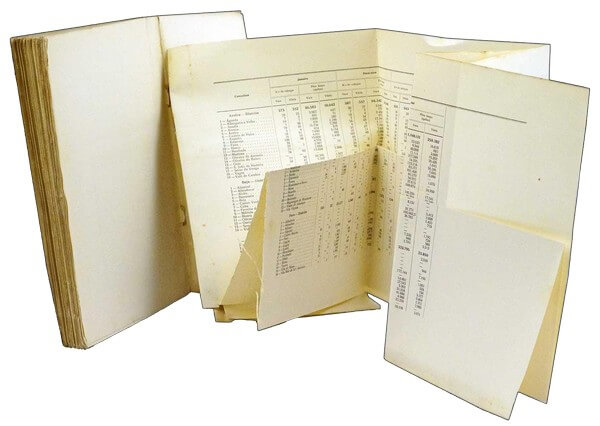

《内地和邻近岛屿的牛肉供应调查》(1935年)-1

《内地和邻近岛屿的牛肉供应调查》(1935年)-2

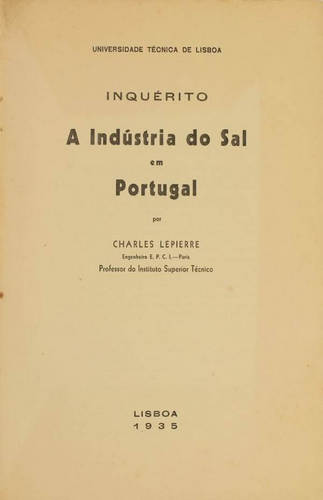

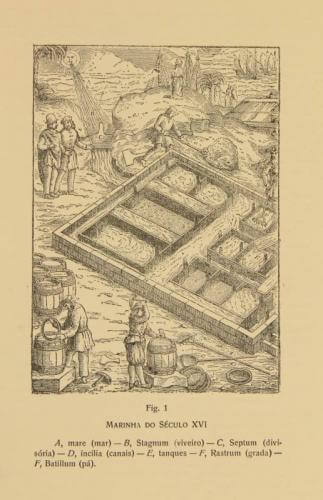

《盐业调查》(1936年)

《盐业调查》(1936年)

《农村住宅调查》(1942年)

得益于农学研究所已有的调查,葡萄牙建筑界也开始了自己的乡村的考察工作。用以抵抗第二共和国作为国家霸权形象的“帕斯蒂亚”风格,提倡从乡土建筑中去寻找葡萄牙新建筑的方向。

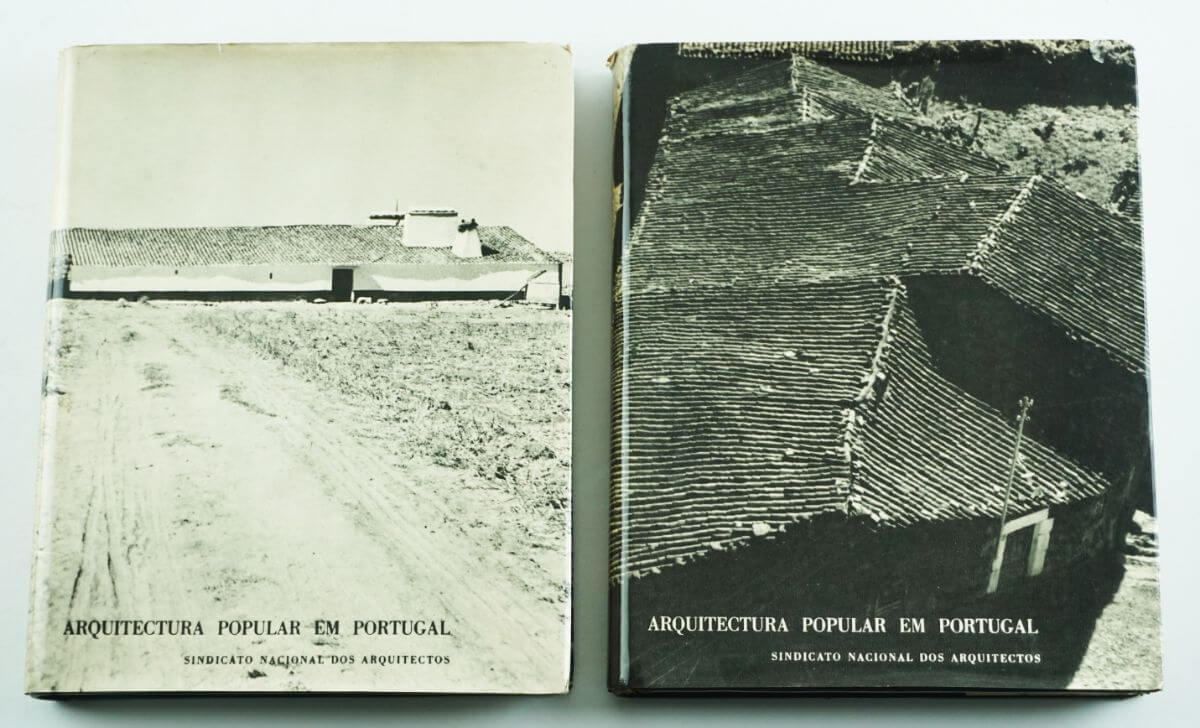

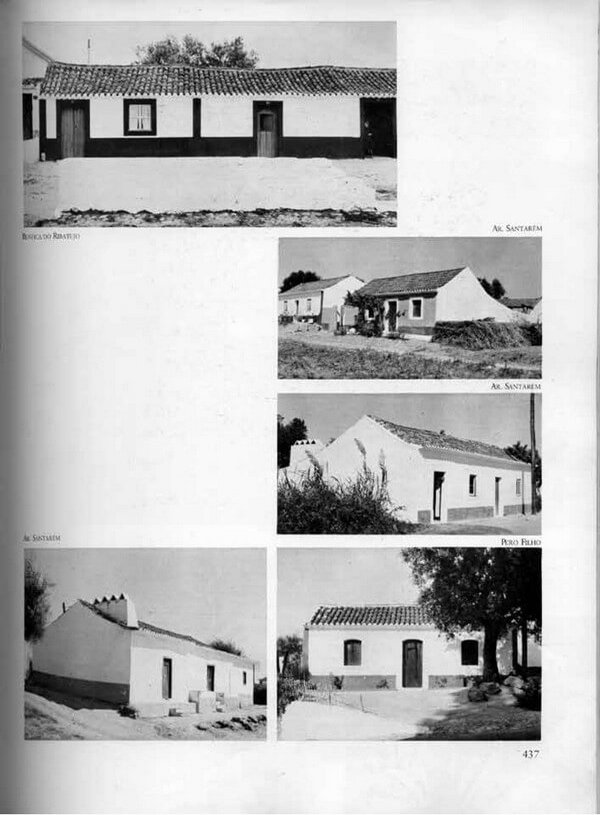

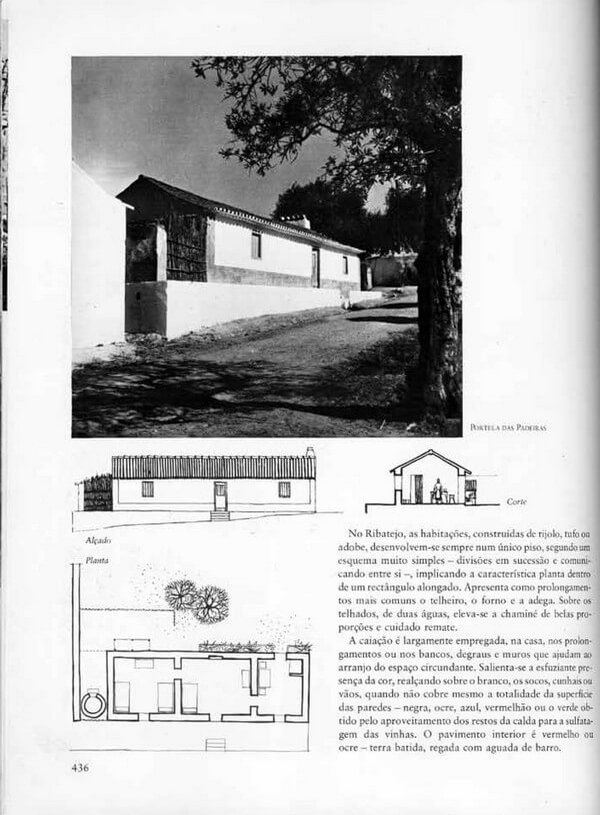

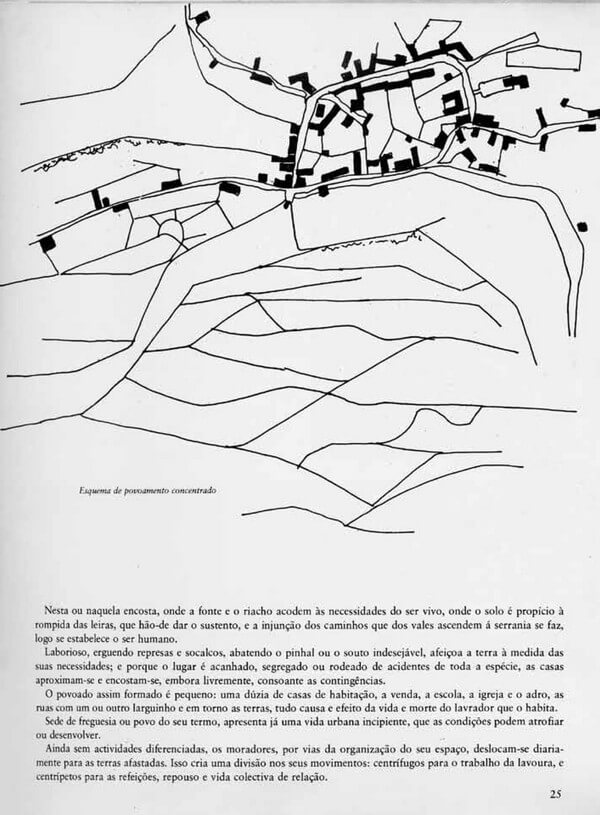

调查由葡萄牙建筑师协会组织,开始于1949年,调查范围包括了葡萄牙本土以及葡在非洲地区的殖民地。1961年出版的《葡萄牙民间建筑调查》(Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal)便是此次调查的成果。调查中建筑师以现代主义的原则去评判葡萄牙的乡村建筑,在他们的调查结果中,葡萄牙的乡村建筑形式和结构是基本、简单、直接和合乎逻辑的,并且具有结构和材料的真实性。作为地区负责人,参与此次调查的建筑师有包括费尔南多·塔沃拉、奥克塔维奥·利克萨·菲尔吉拉斯、弗朗西斯科·基尔·阿玛拉尔、努诺·特奥蒂尼奥·佩雷拉、弗雷德里科·乔治和阿图尔·皮雷斯·马丁斯等人,调查使葡萄牙现代建筑师拥有了带有地方特性的建筑语言,并对之后的葡萄牙建筑师形成了直接的影响。

《葡萄牙民间建筑调查》 (1961年)-1

《葡萄牙民间建筑调查》 (1961年)-2

《葡萄牙民间建筑调查》 (1961年)-3

《葡萄牙民间建筑调查》 (1961年)-4

《葡萄牙民间建筑调查》 (1961年)-5

塔沃拉

菲尔吉拉斯

乔治

乔治

阿玛拉尔

佩雷拉

1929年,中国第一个对于建筑进行研究的组织“中国营造学社”成立,这也标志着中国的建筑研究开启了新的一页。营造学社由朱启玲发起成立,由梁思成和刘敦桢分别主持对古建筑的形制和史料进行研究,同时开展了大量的中国古建筑的实地调查和测绘工作。

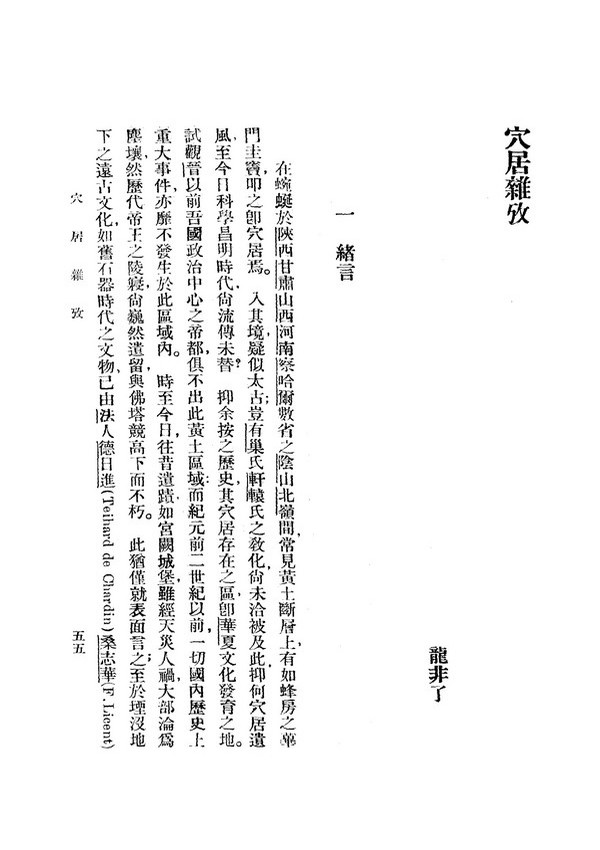

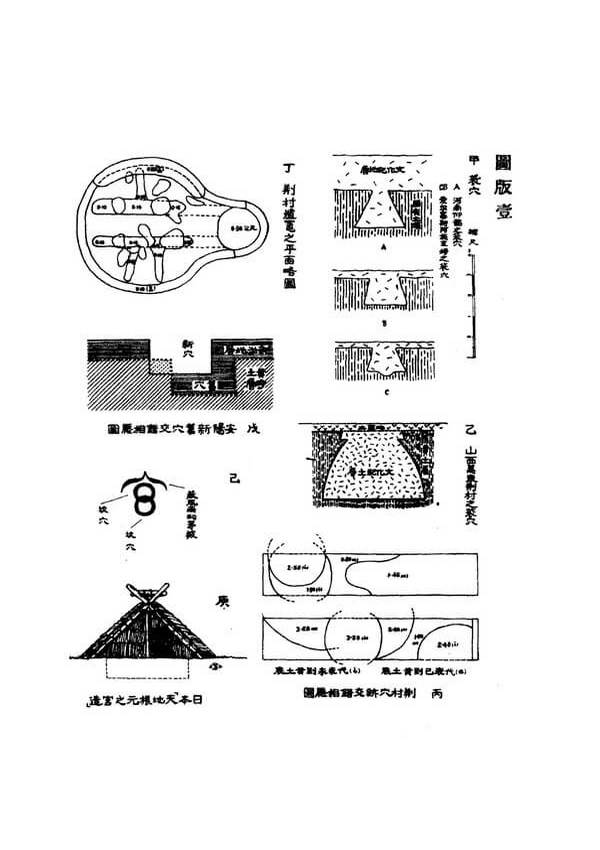

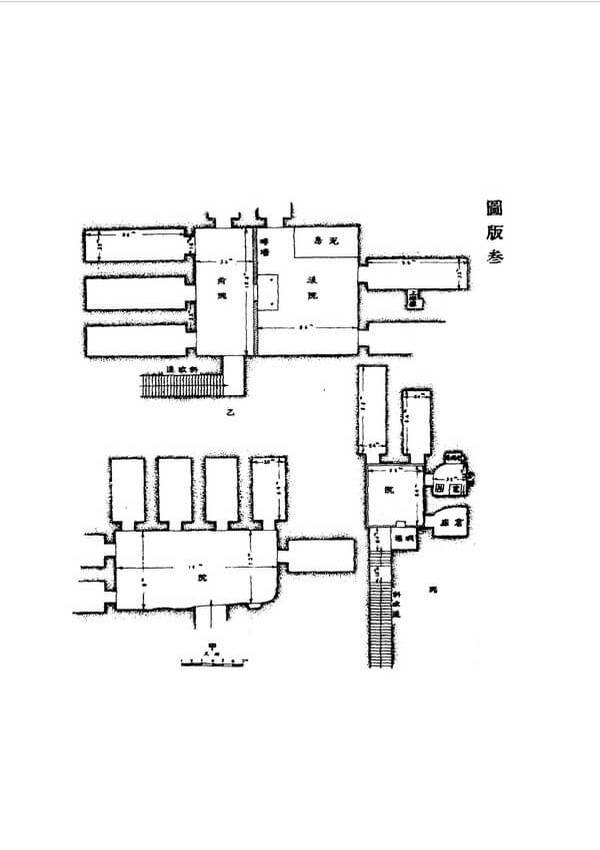

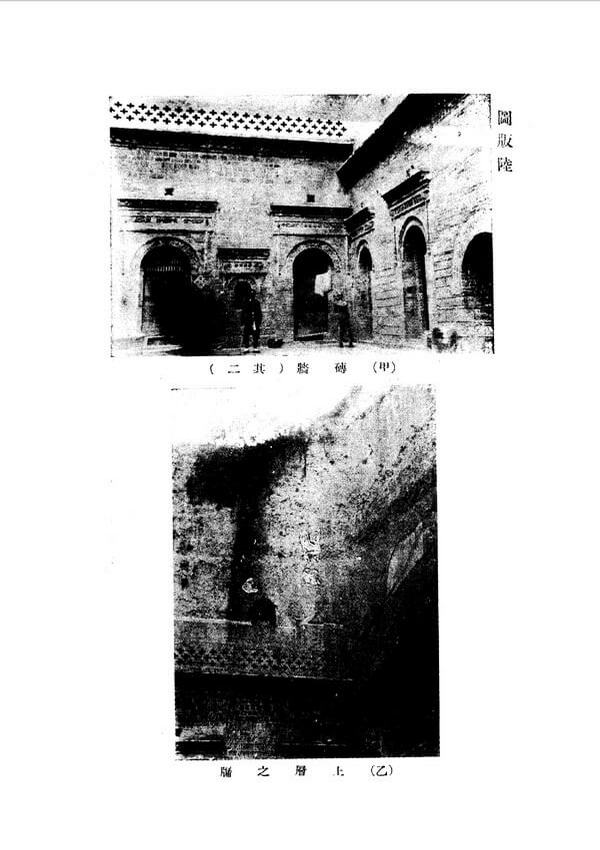

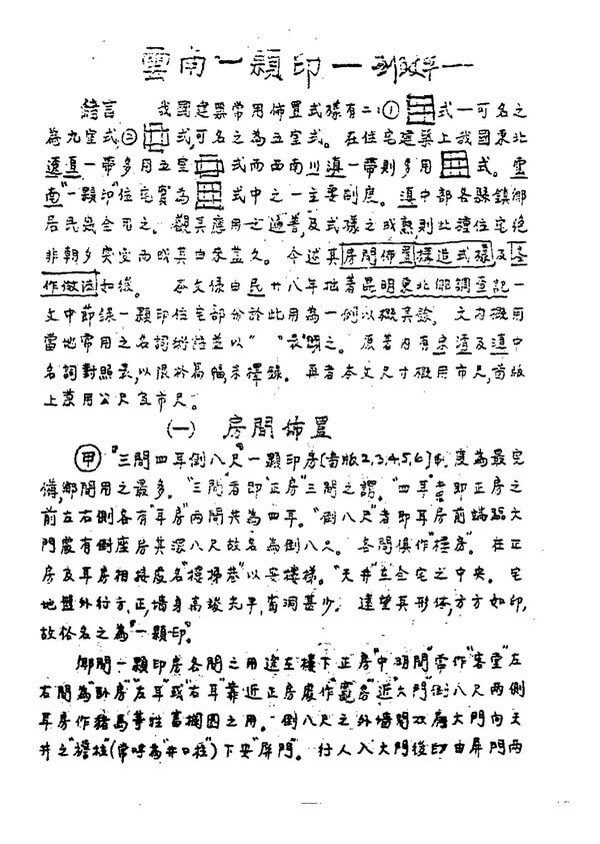

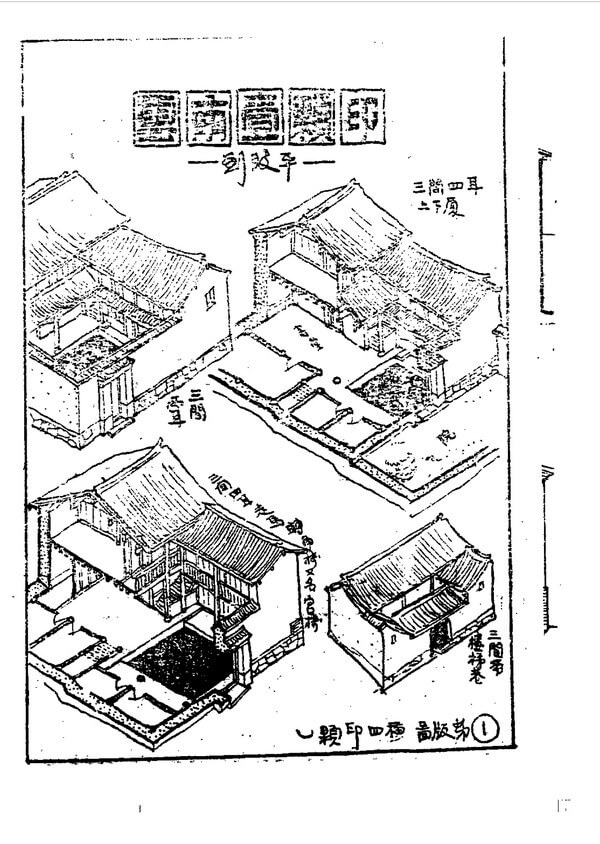

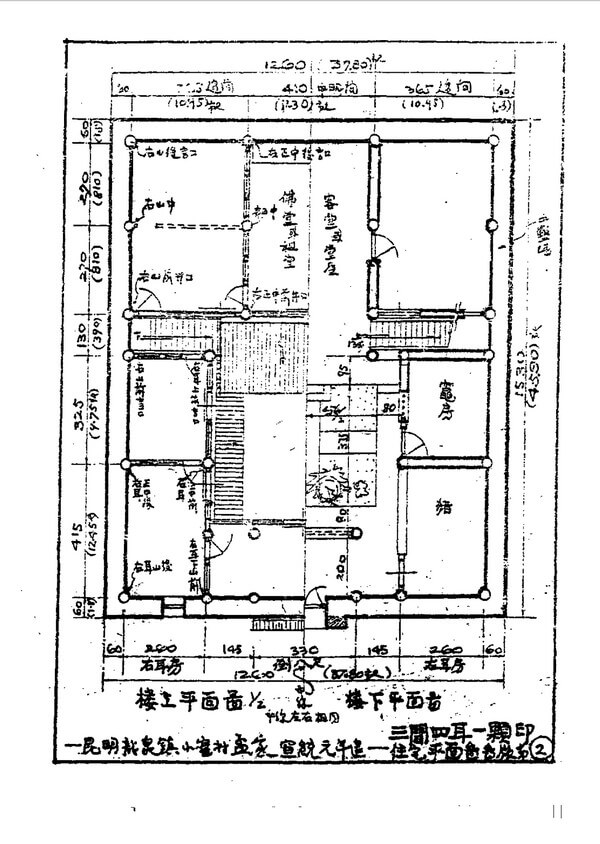

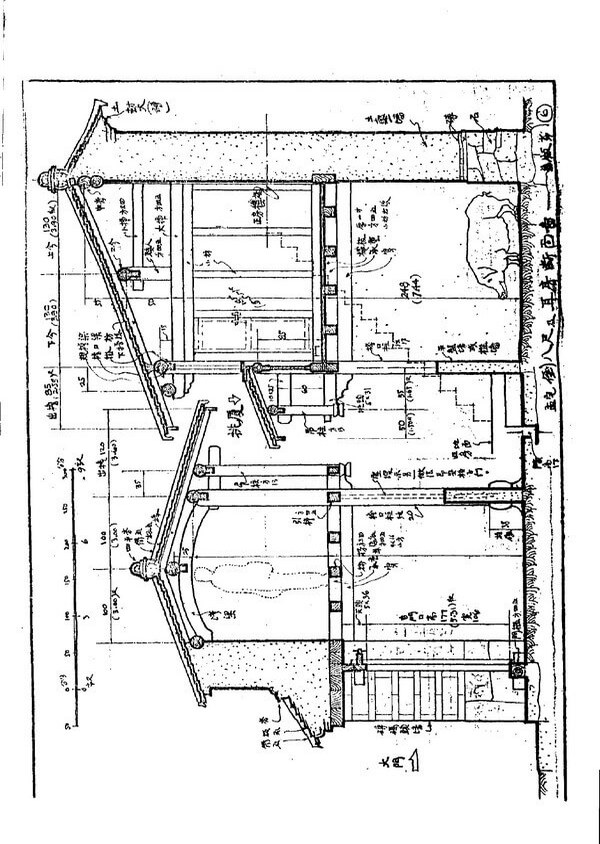

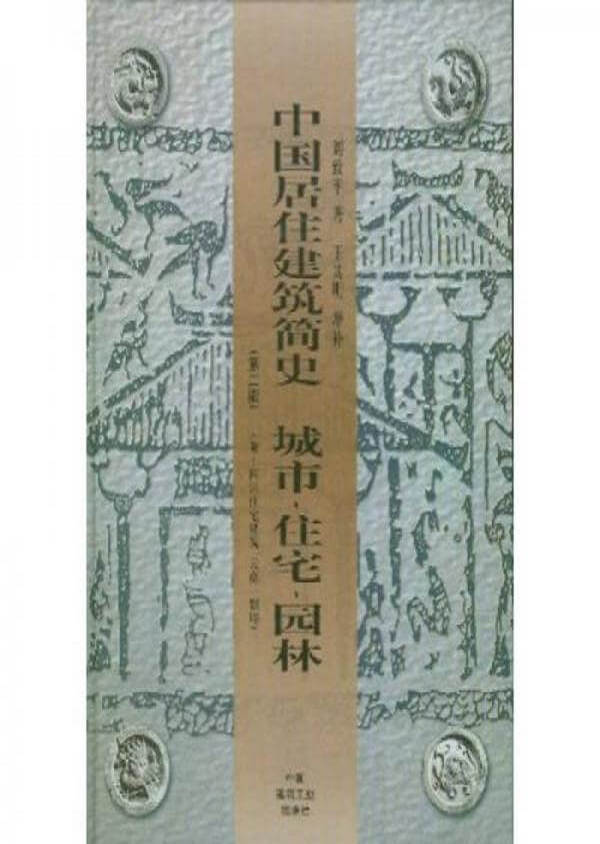

营造学社的建筑研究中另一个重要主题是民居建筑研究。在营造学社发表的刊物《中国营造学社汇刊》中,1934年龙非了(本命龙庆忠)作《穴居杂考》,登于《汇刊》第五卷第一期中。刘致平对云南一带的平民住宅进行了大范围的调查,在1944年作《云南一颗印》发表在《汇刊》的第七卷第一期。1941年,营造学社由云南辗转来到四川宜宾李庄,刘致平又对于四川民居建筑展开研究,他对南溪李庄、宜宾、乐山、荣县、自流井、夹江、彭山、灌县、广汉和成都等县市的建筑进行了调查,参观了200余所不同规模和类型的住宅,并择优测绘了60余所。在同年参与了《广汉县志·房屋建筑篇》的调查研究和编写工作。1954年,刘致平将其对于四川民居的研究整理为《四川居住建筑》一书,并在1990年作为《中国居住建筑简史——城市、住宅、园林(附四川建筑,云南一颗印)》的附录得以出版。

龙庆忠

《穴居杂考》(1934年)-1

《穴居杂考》(1934年)-2

《穴居杂考》(1934年)-3

《穴居杂考》(1934年)-4

《穴居杂考》(1934年)-5

刘致平

《云南一颗印》(1944年)-1

《云南一颗印》(1944年)-2

《云南一颗印》(1944年)-3

《云南一颗印》(1944年)-4

《云南一颗印》(1944年)-5

刘敦桢

《中国住宅概说》(1957年)

《中国居住建筑简史》 (1990年)

1940年至1041年,刘敦桢在云南、四川和西康等地区进行了大量的古建筑和古民居的调查工作,其成果以《西南古建筑调查概况》一文做结。

1957年,刘敦桢出版了《中国住宅概说》一书,这本书基于南京工学院中国建筑研究室自1953年开始的对于住宅和园林的测绘为基础资料,对于我国的正统建筑史所研究的宫殿、陵寝之外的普通民宅进行的考察和梳理。尽管时间仓促,资料并不能涵盖所有民居类型,刘敦桢还是对中国住宅进行了一次整体性和历史性的梳理的尝试。这部《中国住宅概说》虽然时间和资料有限,但仍然是我国第一部对于民居类建筑的整体梳理。

20世纪初期的日本也接受了来自英国的工艺美术运动的思想的影响,出现了以柳宗悦为代表的日本民间美术学者。在建筑界,柳田国男和早稻田大学建筑部的佐藤功一组织了名为“白茅会”的组织,致力于研究和保护在日本的传统民居。佐藤功一承担了对民间住宅进行调查的任务,助手今和次郎(Wajiro Kon)承担实际的调查和测绘工作。

今和次郎

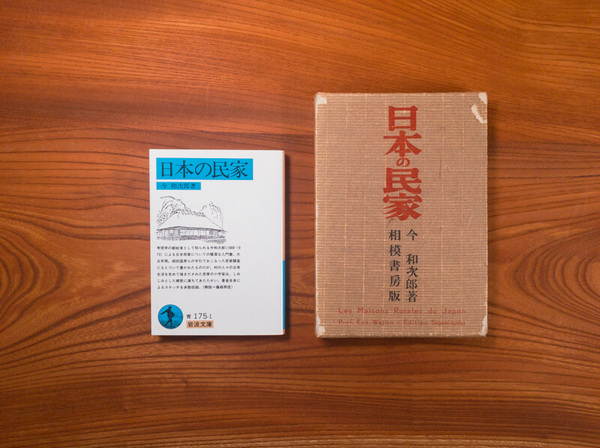

《日本的民家》(1922年)

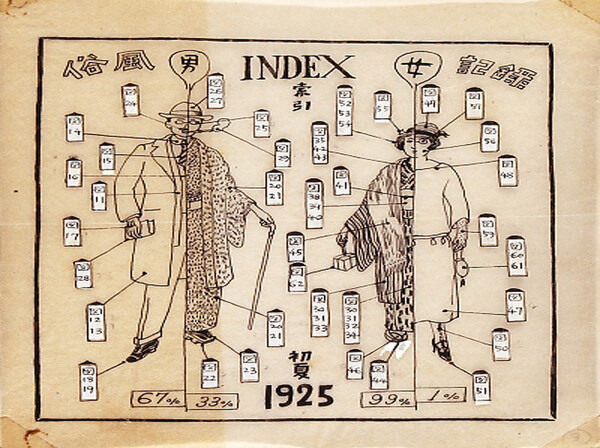

银座街风俗调查(1925 年)

1927年主办了银座调查成果的展览

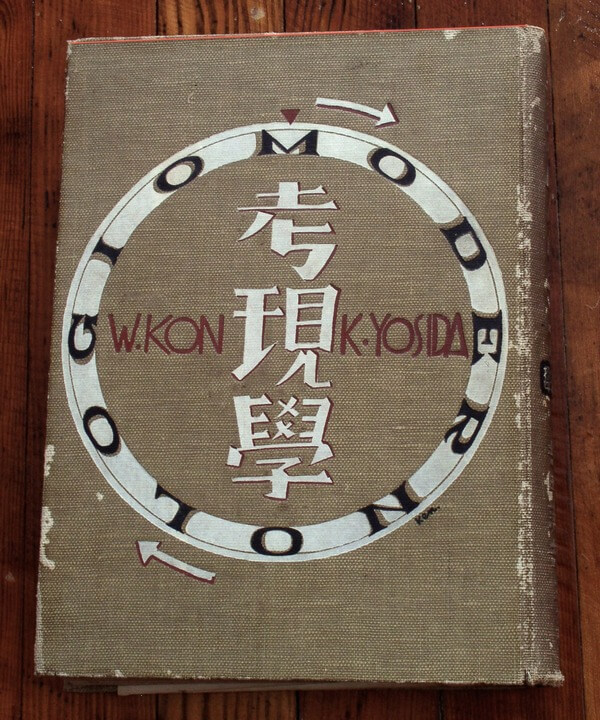

《考现学》(1930年)-1

《考现学》(1930年)-2

《考现学》(1930年)-3

1918年,白茅会发表了《民宅图集第一辑:埼玉县民宅》。1922年,今和次郎单独出版了《日本民宅》并大获好评。随后柳田、佐藤和今和等人又召集了新的伙伴,以“绿草会”的名义出版了共12辑的《民宅图集》系列丛书。

1930年他和吉田谦吉一同出版了《考现学》一书。考现学是今和次郎从“考古学”一词中自创的词汇,他希望通过研究社会现象来追求社会真相。他们的考现学调查始于1923年。当时日本关东地区发生了8.1级地震,今和次郎和吉田谦吉成立了“临时住房装饰社”,他们为受灾者搭建的临时小木屋进行装饰设计,并对灾民在临时棚屋中的生活开展了调查和记录。1925年,今和次郎又开展了“银座街风俗调查”,并在1927年主办了调查成果的展览。

随着日本政治局势的变化,日本进入了军国主义时期,为了配合日本的军国主义扩张思想,日本开展了一系列对于东亚地区其他国家情况的调查。

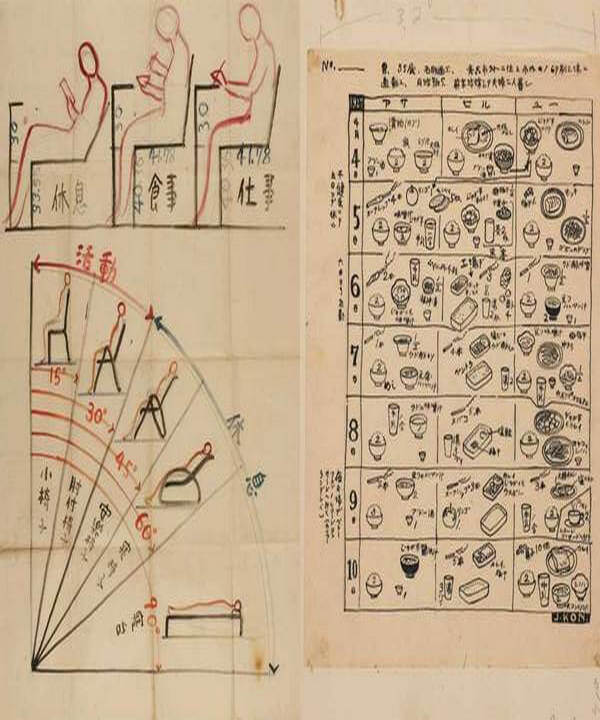

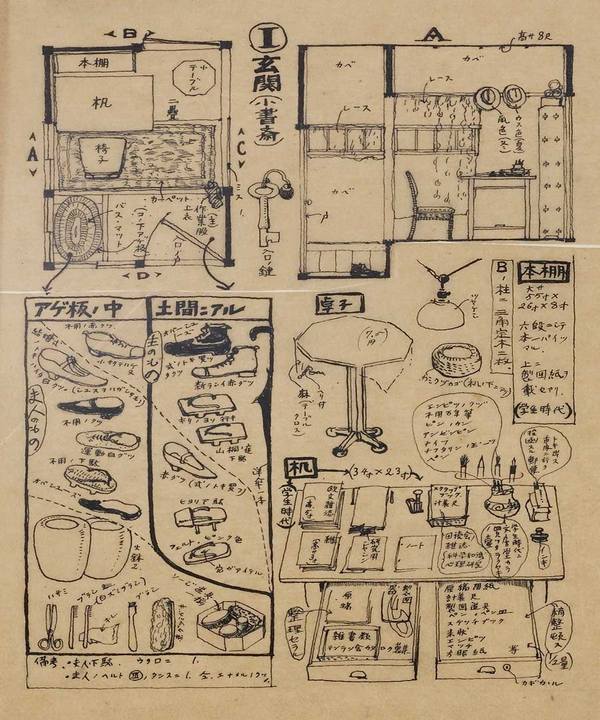

1938年,年轻的吉阪隆正进入了早稻田大学,在今和次郎的指导下与同学一起完成了第一次农村及民家的调查。毕业后成为了早稻田大学建筑系的助教,随导师木村幸一郎加入北千岛调查队,之后与十代田三郎先生一起参加了中国东北地区调查队。

吉阪隆正

《住居学》(1945年)

吉阪隆正绘制世界各地居 住形态分布图

“有形学”图示

1942年,他接替今和次郎成为日本女子大学讲师,教授住居学,并将授课内容进行了整理,出版了《住居学概论》。

1950年,吉阪隆正来到了法国并得到了在柯布西耶工作室工作的机会,1952年他担任了马赛公寓的驻场建筑师工作。在法国他还接触到了欧洲的人类学思想。之后他一直在世界各地游历。他坚持和发展了自己对于民居和聚落的观察,完善了住居学的理论和内容,提出了自己的“有形学”思想。

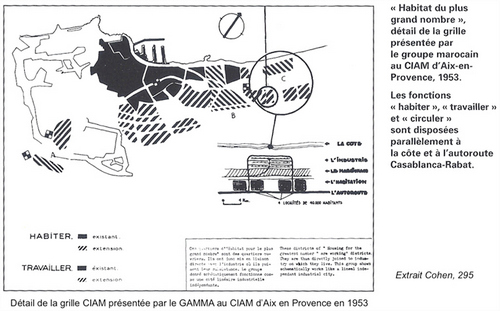

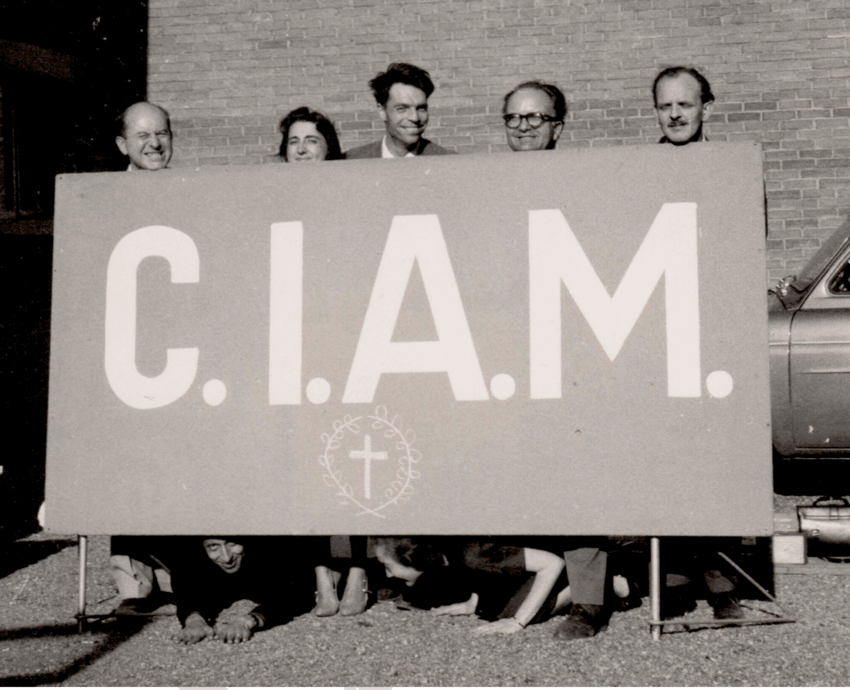

第一次大战后,欧洲开始了战后城市重建的工作,抱着对于现代主义建筑的理想,欧洲以及之后加入的世界建筑师们继续围绕着在1928年成立的国际现代建筑会议(CIAM)为中心,开展对建筑与城市的理论和实践的讨论。

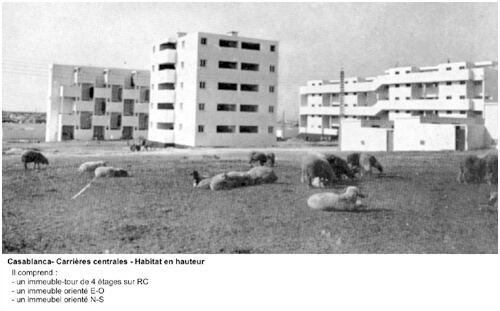

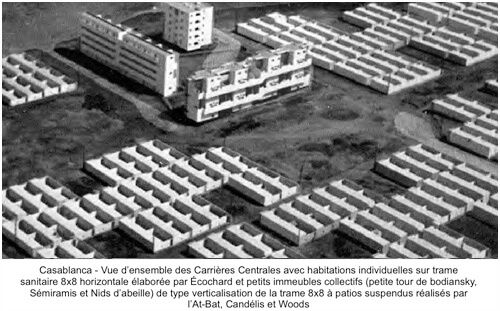

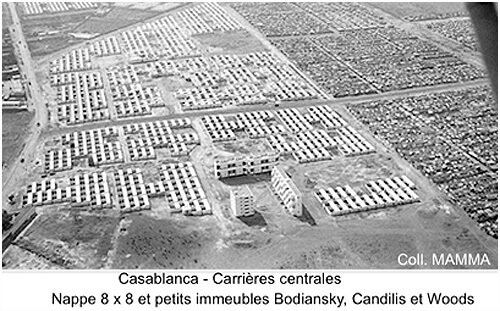

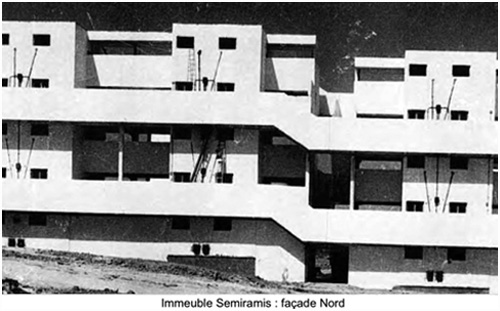

现代主义建筑师们在1933年提出了对于城市和住区的工作准则《雅典宪章》(Athens Charter),并在新的建筑和城市建设中起到了主导作用。法国提出了“最大居住人数(habitat pour le plus grand nombre)”的口号,阿尔及利亚和摩洛哥作为法国重要的海外殖民地,成为了现代主义建筑师们在欧洲本土以外的最主要的工作地点。

1933年,第四次CIAM大会,提出了《雅典宪章》

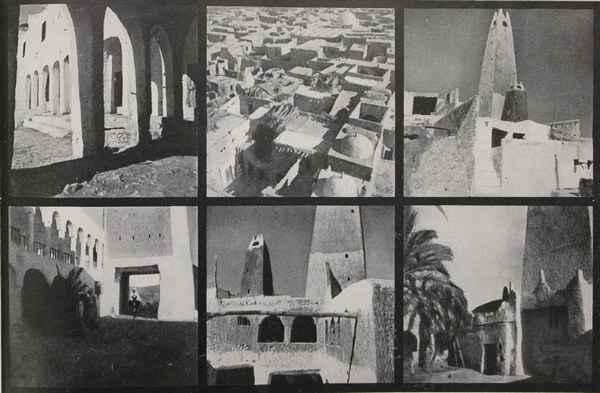

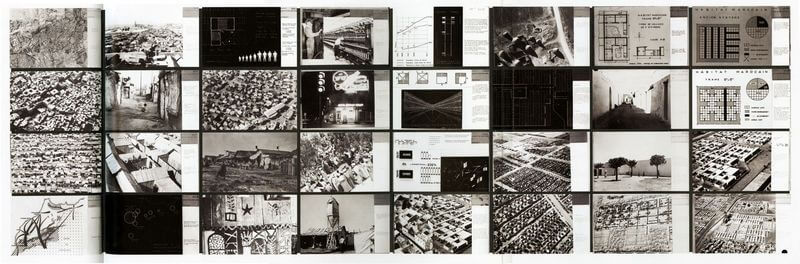

弗拉基米尔·博迪安斯基,乔治·坎迪利斯,皮特和沙德拉赫·伍兹 在北非进行的最大数量的人居环境研究-1

弗拉基米尔·博迪安斯基,乔治·坎迪利斯,皮特和沙德拉赫·伍兹 在北非进行的最大数量的人居环境研究-2

弗拉基米尔·博迪安斯基,乔治·坎迪利斯,皮特和沙德拉赫·伍兹 在北非进行的最大数量的人居环境研究-3

弗拉基米尔·博迪安斯基,乔治·坎迪利斯,皮特和沙德拉赫·伍兹 在北非进行的最大数量的人居环境研究-4

弗拉基米尔·博迪安斯基,乔治·坎迪利斯,皮特和沙德拉赫·伍兹 在北非进行的最大数量的人居环境研究-5

弗拉基米尔·博迪安斯基,乔治·坎迪利斯,皮特和沙德拉赫·伍兹 在北非进行的最大数量的人居环境研究-6

二战结束后,年轻一代的现代建筑师们面对以雅典宪章为蓝本设计的城市和住宅群景象时,开始对其产生了怀疑。他们看到的是“战前的城市梦想以一种呆板的形式在战后的欧洲重建中被表达出来”。

在1953年的CIAM IX大会上,阿尔及利亚和摩洛哥工作的法国建筑师代表进行了汇报。他们并没有展示“极度现代”(hyper-modern)的设计,而是介绍了关于贫民窟或棚户区的研究。这些看似杂烂无章、秩序混乱的区域被年轻的法国建筑师们捕捉到,并通过人类学方法的调查了这些区域产生的必然性,他们提出正视这些区域存在的价值,并遵循这些在快速城市化中所产生的区域的特点设计了新的住宅区。

CIAM IX ,阿尔及利亚代表图介绍的马尔埃丁棚户区 (1953年)

CIAM大会的终结 1959年 十次小组核心成员合影

另一些建筑师表达了他们对于城市和建筑建设的新想法,后命名这群建筑师为“十次小组”(Team 10)。他们希望夺回早期现代主义豪迈的精神驱动力,并希望在彻底改变世界中找到相应的表达途径,他们深知枯燥的理论是一回事,而具有生命力的形式是另一回事。于是在20世纪50年代中期,类似于“社团”、“邻里”和“聚落”的词汇开始取代早期的抽象术语,同时关于增长或变化的有机形态开始取代光辉城市中严格的几何形体。而随着CIAM内部出现的矛盾和冲突,使得这个现代建筑的国际建筑师联盟在1959年宣告结束。

作为“十次小组”的核心成员,阿尔多·凡·艾克在非洲找到了自己建筑构想的理想原型。

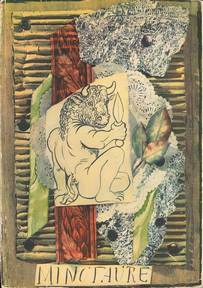

凡·艾克对于非洲的兴趣很大程度上来自于这一时期人类学或者说是人种学的研究成果。他在30年代的超现实主义杂志《米诺陶洛斯》(Minotaure)首次看到了法国人类学家马塞尔·格里亚尔(Marcel Griaule)发表的关于非洲多贡人(Dogon)的报道。

阿尔多·凡·艾克

马塞尔·格里亚尔

《米诺陶洛斯》杂志(1933年)

《多贡建筑》(1961年)

1938年,他和朋友福尔科一起进行了一次旅行,他们前往了意大利,经过西西里岛到达了突尼斯。虽然到达了非洲,但由于二人学生的身份,他们每天都要回到城市中进行登记,所以没能前往城市以外更远的地方考察。

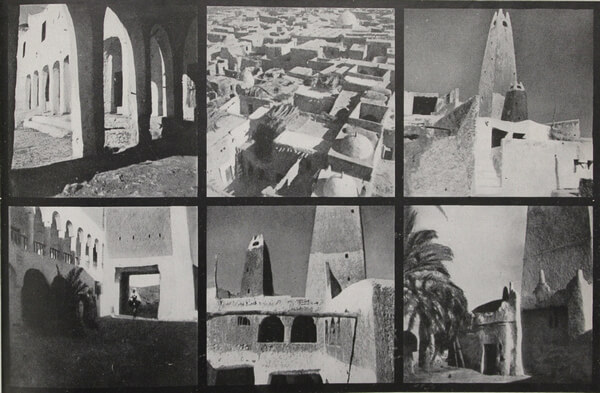

20世纪50年代开始,他和妻子汉尼·凡·艾克(Hannie van eyck)以及建筑师同伴开始了对于非洲聚落的考察。并将考察的结果发表于自己创办的先锋建筑杂志《论坛》(Forum)上。1951年和1953年,他与妻子汉尼、建筑师让·里特维尔德(Jean Ritvelld)、赫尔曼·汉(Herman Haan)和艺术家科尔内(Corneille)一起前往了北非,并考察了摩洛哥和阿尔及利的传统聚落和乡土建筑。1953年他的《论坛》杂志上发表了名为《在漫步绿洲建造》的文章,向人们介绍了这两次的北非调查。

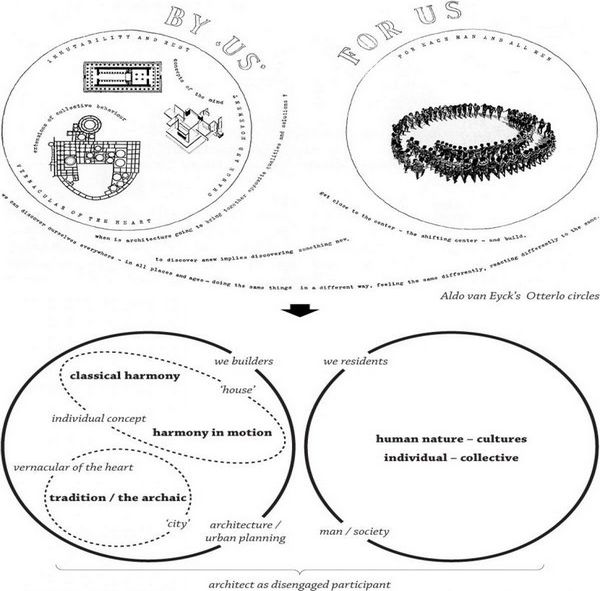

在1959年的CIAM大会中,凡·艾克提出了他著名的“奥特洛圈”的概念。他将两组图案进行并制。左侧是由帕提农神庙的平面、风格派建筑的轴测图和阿尔及利亚奥莱夫村(Aoulef)的一组房屋;右侧是一群人物的剪影,展示的是非洲居民围成一个圆圈舞蹈的场景。通过两组图像,他想要表达建筑如果想要回应完整的人类身份,必须对居民各自不同的历史和传统进行综合考察。在1960年他考察的多贡聚落中,他认为多贡聚落中的建筑就是这种理念的完美展现。

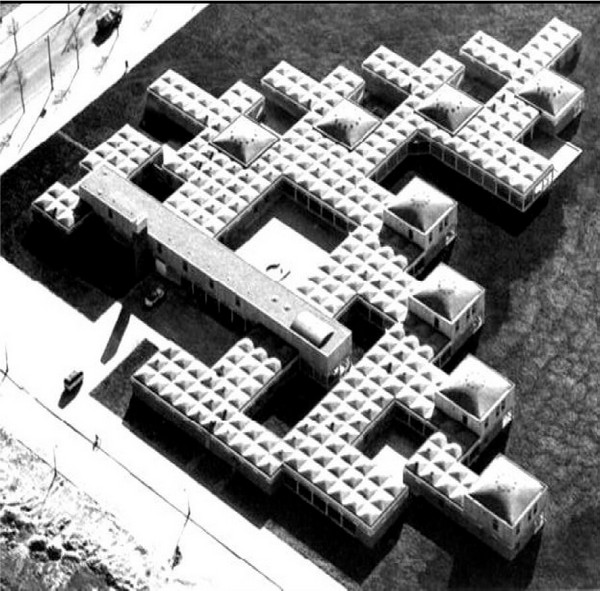

凡·艾克结构主义的建筑语言是自1955至1960年设计的阿姆斯特丹孤儿院开始被明确,在孤儿院的建筑设计中,可以清晰的看到一个空间布局的结构关系,空间有同样的小单元进行组合,形成更大的单元结构,再通过单元结构组成整个系统。这种空间组织方式不仅对十次小组内部的建筑师,同样对组织之外的众多建筑师都产生了重要的影响。

“奥特洛圈”(1959年)

阿姆斯特丹孤儿院(1955-1960年)平面图

阿姆斯特丹孤儿院(1955-1960年)鸟瞰图

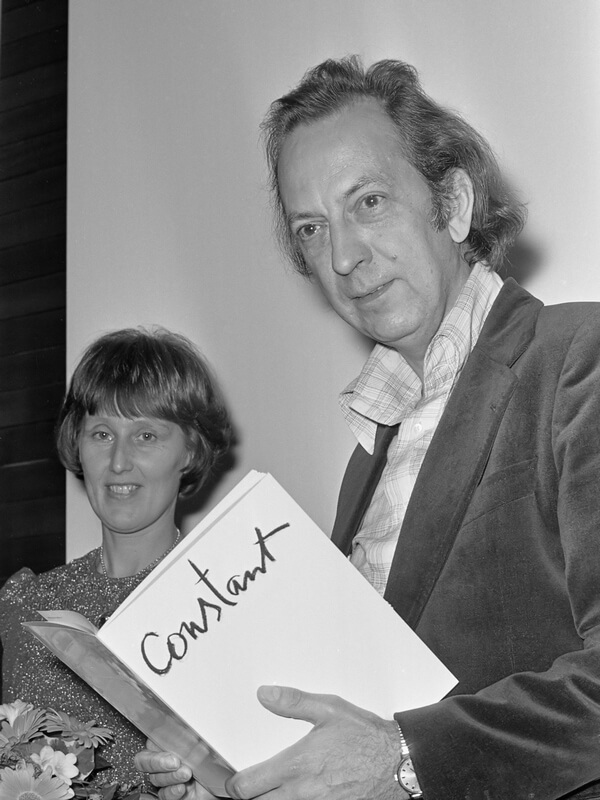

在1951年和1953年作为与凡·艾克夫妇一同前往北非的考察同伴,荷兰建筑师赫尔曼·汉和艺术家科尔内二人则可以反映出这一时期对于非洲的关注的不同角度,而他们对非洲的关注实际上对凡·艾克也形成了相当重要的影响。

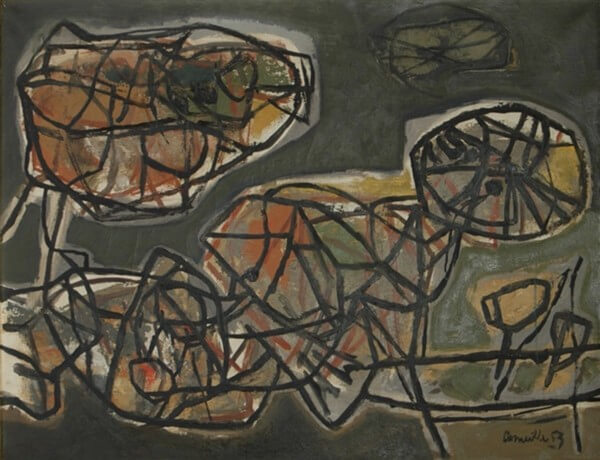

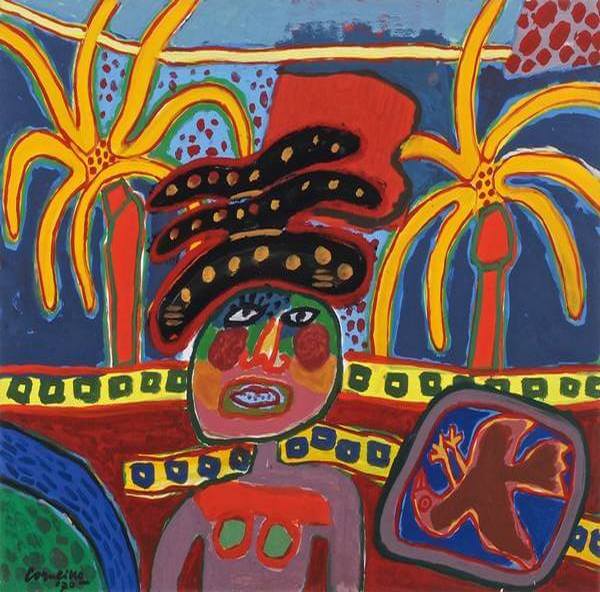

艺术家科内尔(Corneille)本名为纪尧母·科内利斯·凡·贝弗洛(Guillaume Cornelis van Beverloo),是先锋艺术团体“眼镜蛇”(COBRA)运动中荷兰部分的创始人之一,他和另一位核心成员卡雷尔·阿佩尔(Karel Appel)正是通过凡·艾克的介绍认识了第三位核心成员康斯坦丁·安东·纽文胡伊斯(Constant Anton Nieuwenhuys)。凡·艾克也曾短暂的加入他们的活动,并在1948年和1951年为“眼镜蛇”做了两次展览的设计。科内尔同样痴迷非洲,而他的非洲情节来自于对保罗·克利的追逐。在1948年,他在阿姆斯特丹从参观了一次克利的展览后,便立刻决定跟随克利的脚步前往突尼斯,并在之后的数年里多次前往非洲。

科尔内

卡雷尔·阿佩尔

纽文胡伊斯

保罗·克利

Ohne Titel, 科尔内(1947年)

Couple dans la Ville, 科尔内(1950年)

哈马马特及其清真寺 ,保罗·克利 (1914年)

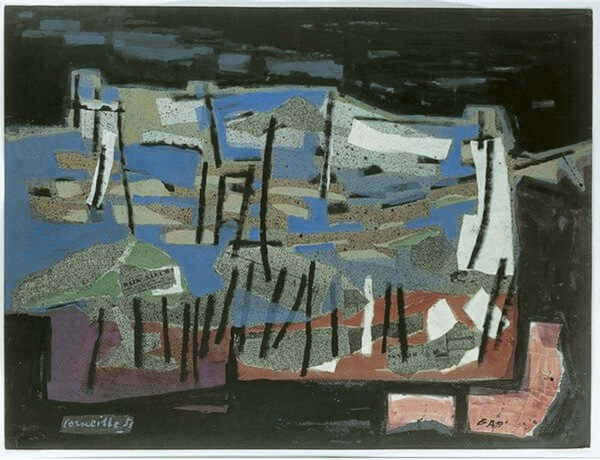

Gao, 科尔内(1953年)

Insects, 科尔内(1953年)

Timbuktu, 科尔内(1953年)

Mexicain,科尔内(1970年)

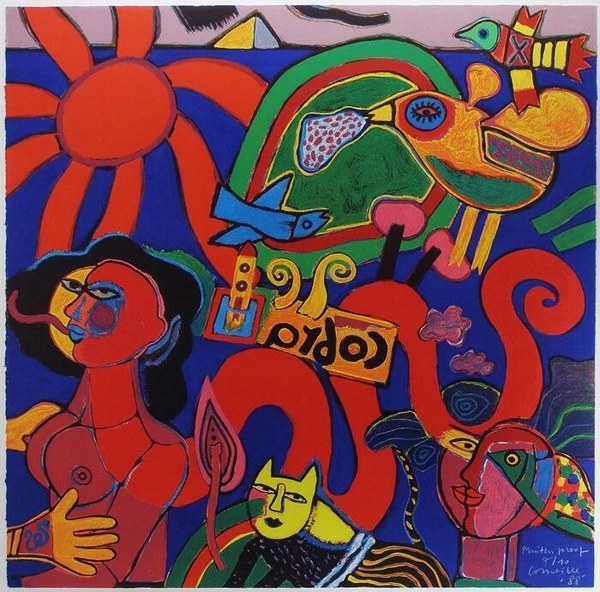

Cobra, 科尔内(1988年)

Cobra, 科尔内(2000年)

建筑师赫尔曼·汉(Herman Petrus Coenraad Haan)同样从小就抱有对非洲的向往。15岁的赫尔曼·汉便只身一人前往了北非来到了摩洛哥和阿尔及利亚,并被当地的萨拉哈居民和沙漠中独特的文化所吸引。

1932年他开始了自己的建筑师生涯,1941年,他来到了阿姆斯特丹进入了阿姆斯特丹建筑学院学习,和他同行的还有在后来在结构主义建筑运动中的活跃分子贾普·贝克马。他成立了自己的建筑事务所“H.P.C.Haan Architect”,而建筑设计工作之外,赫尔曼·汉几乎每年都会有一段时间是在非洲度过的,他会和自己的妻子汉撒·汉·费舍尔(Hansje Haan Fischer)一起前往,他负责考察和记录,他的妻子负责拍照和摄影。在1959年之前,他已经有大约20次前往非洲的经历。

赫尔曼·汉的兴趣逐渐进入了人类学的领域,在多次对非洲聚落的考察和对非洲器物的大量收集后,他与鹿特丹的人种学博物馆进行了多次的合作。他在1956年和1958年举办了两次关于北非主题的大型展览,并计划在1960年再次前往非洲后举办第三次展览。

1955年至1959年间,赫尔曼·汉参与“十次小组”的讨论活动,并在1959年受邀加入了由荷兰代表团参加了在奥特洛(Otterlo)举办的最后一次国际建筑师大会CIAM XI。他和其他荷兰代表团的代表一起在大会上做了公开演讲,他的演讲内容是北非的聚落和居民在沙漠中的生活。发言中,赫尔曼·汉介绍了的非洲聚落呈现出的形态,并强调了建筑和聚落与社会组织、自然环境的关系。

赫尔曼·汉自宅(1953年)-1

赫尔曼·汉自宅(1953年)-2

赫尔曼·汉

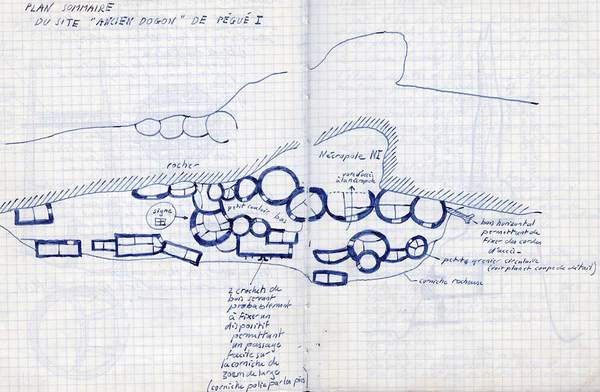

赫尔曼·汉绘制的悬崖聚落测绘图

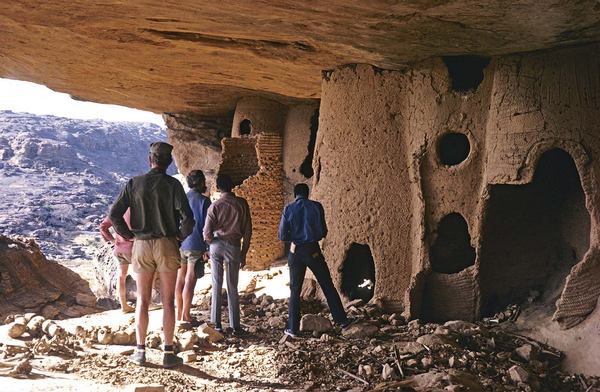

调查悬崖上的聚落

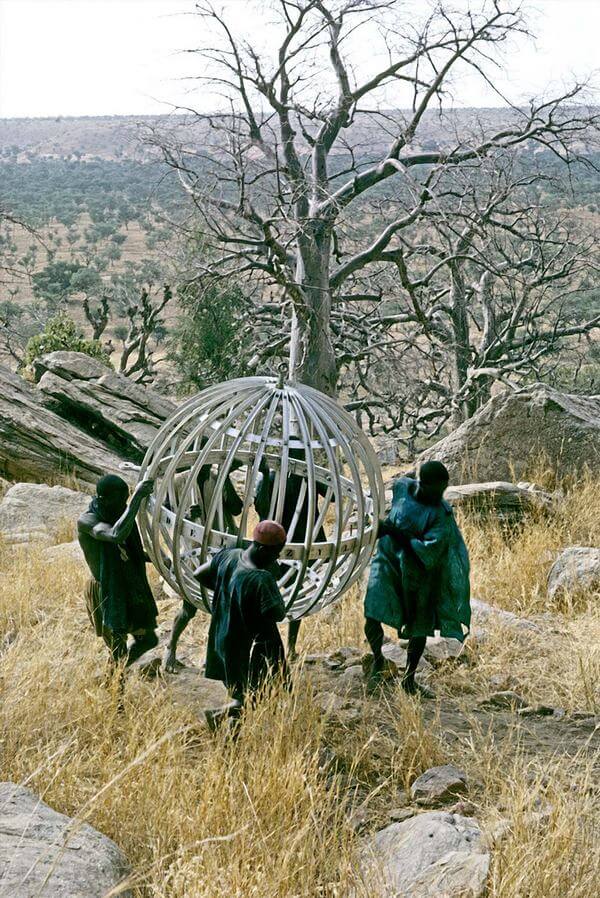

赫尔曼·汉制作的调查升降装置

当地居民搬运升降装置

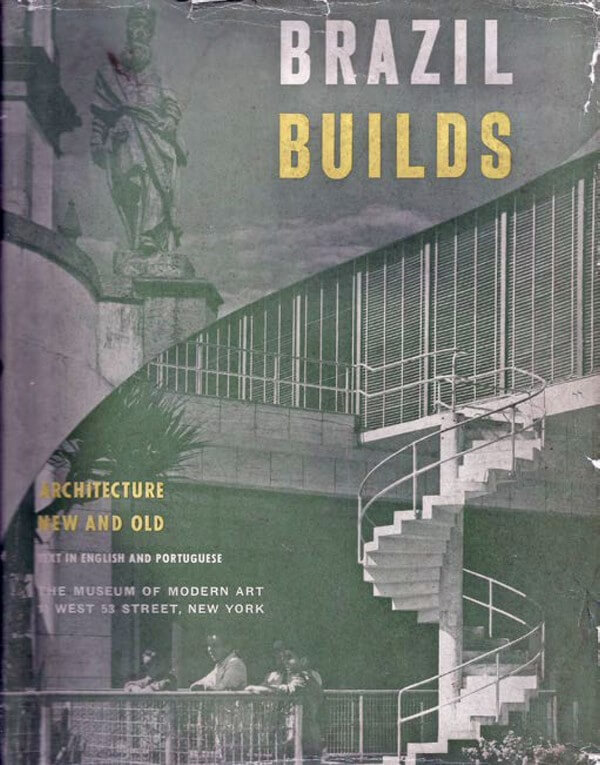

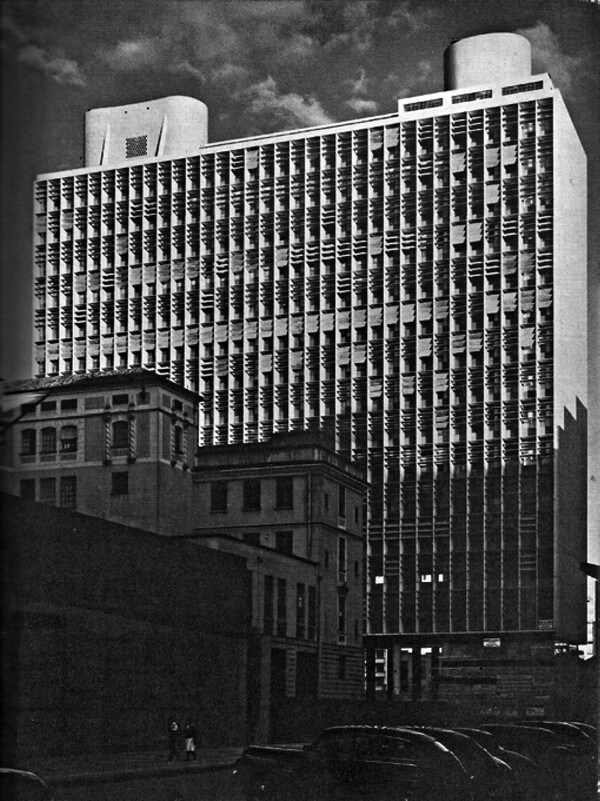

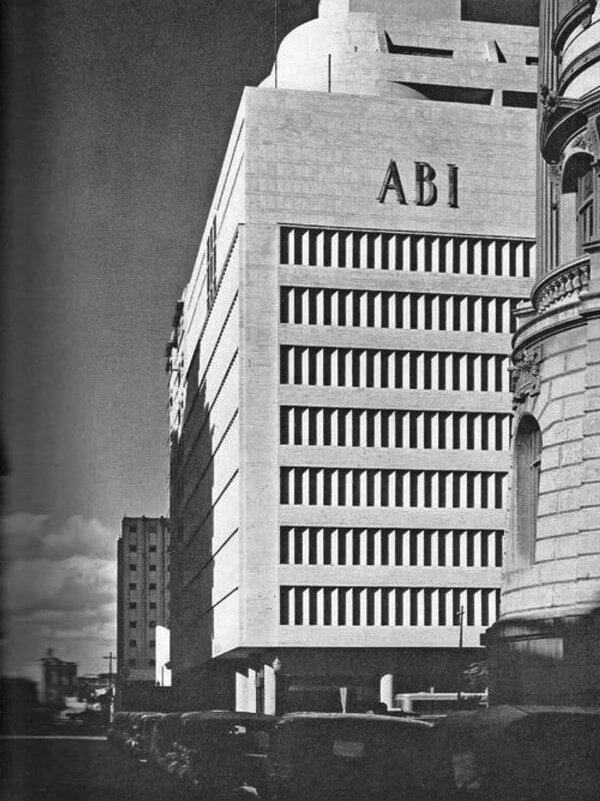

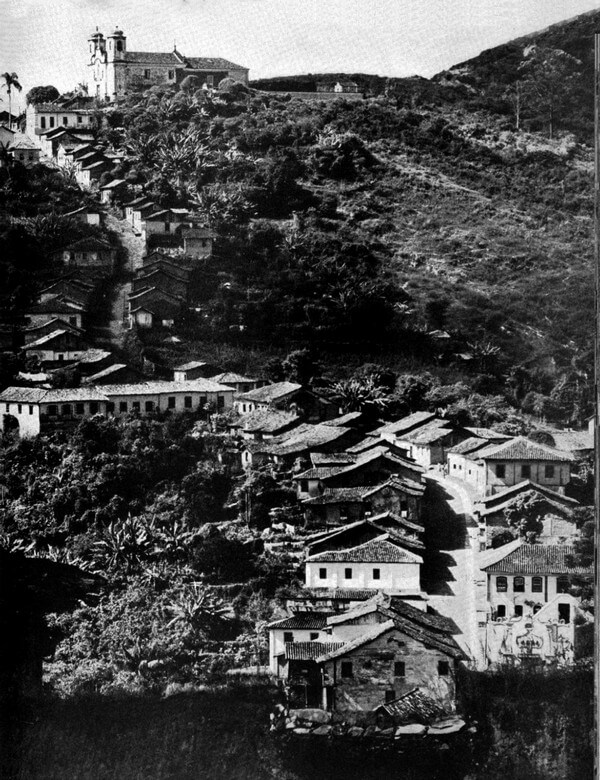

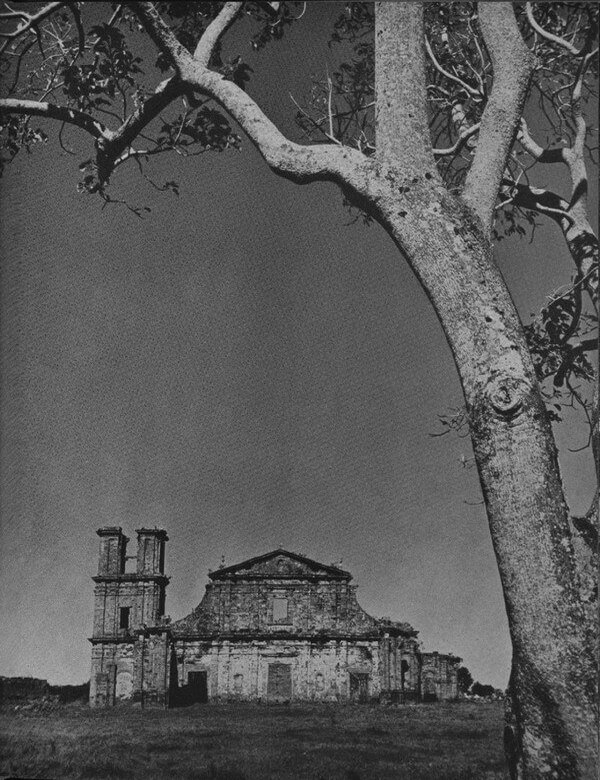

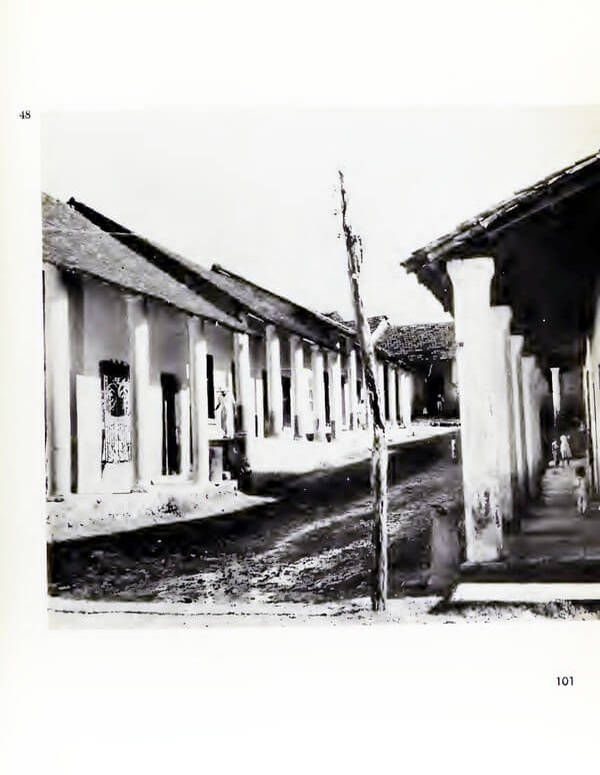

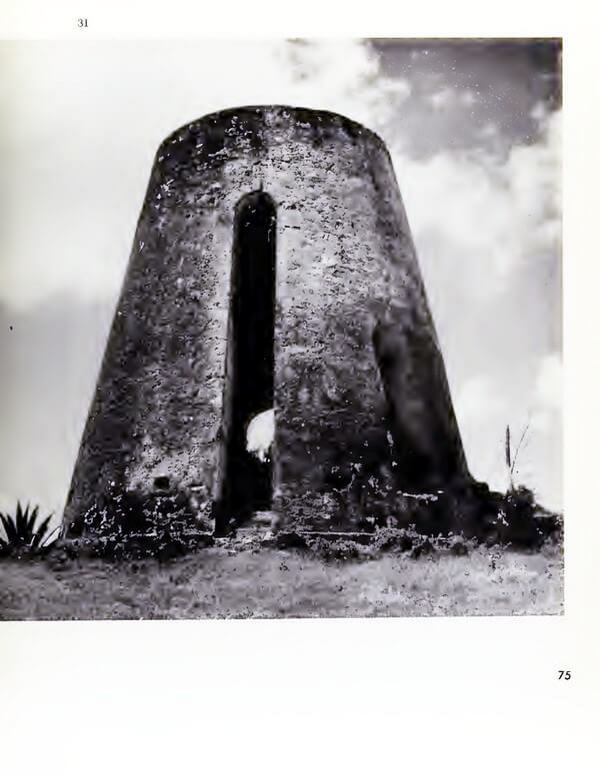

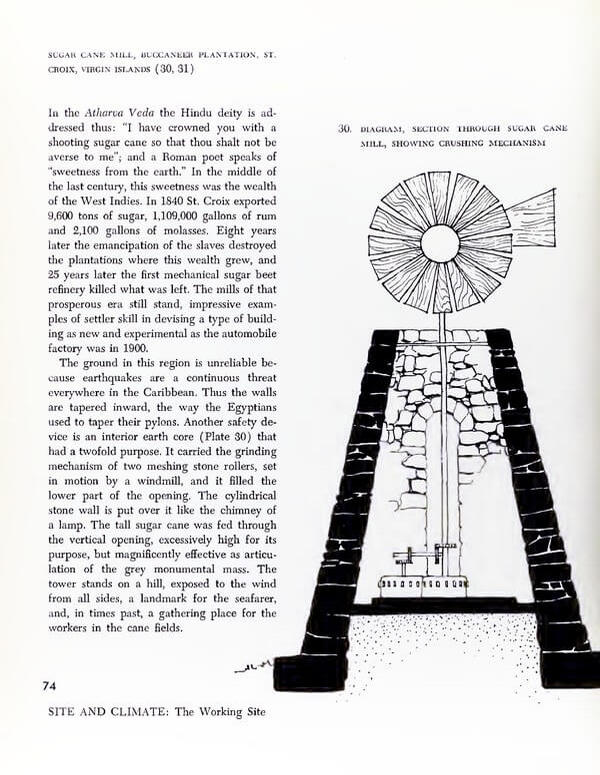

1943年,纽约的现代艺术博物馆(MoMA)举办了名为《巴西建筑:新建筑与旧建筑》(Brazil builds : architecture new and old)的建筑展览。展览由美国建筑师菲利普·利平科特·古德温(Philip Lippincott Goodwin)策划,由美国摄影师乔治·埃弗拉德·基德·史密斯(George Everard Kidder Smith)负责建筑摄影。展览分为两大部分,第一部分介绍了巴西的风光地貌、历史建筑和乡土建筑,第二部分介绍的是巴西的现代主义建筑实践。展览通过史密斯所拍摄的精彩的照片,将巴西的历史、风土与现代建筑图像进行并至,以展现巴西现代建筑与历史和乡土之间的联系和对比。在纽约展出后,又在美国和英国的多个城市展出,最后也来到了巴西本土,随展览出版的画册同样对巴西现代建筑的宣传做出了更大的贡献。巴西展示出了现代主义建筑的生命力,而其生命力的展现离不开基德·史密斯所拍摄的建筑照片。

基德·史密斯

《巴西建筑:新建筑与旧建筑》 (1943年)-1

《巴西建筑:新建筑与旧建筑》 (1943年)-2

《巴西建筑:新建筑与旧建筑》 (1943年)-3

《巴西建筑:新建筑与旧建筑》 (1943年)-4

《巴西建筑:新建筑与旧建筑》 (1943年)-5

《巴西建筑:新建筑与旧建筑》 (1943年)-6

《巴西建筑:新建筑与旧建筑》 (1943年)-7

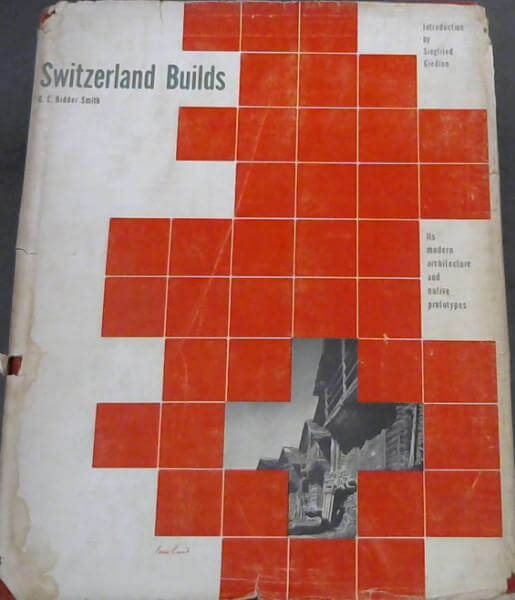

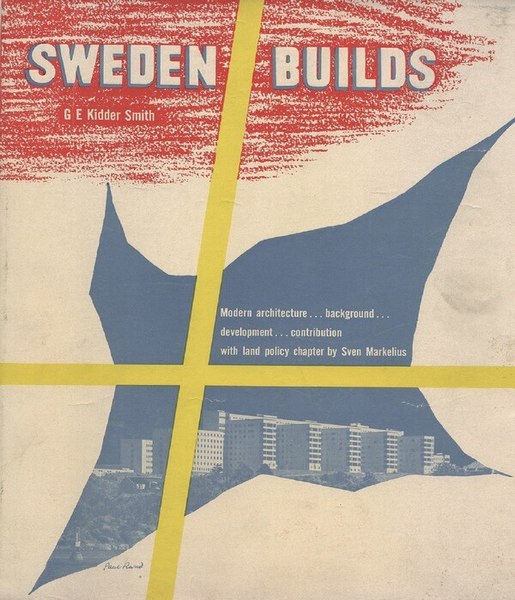

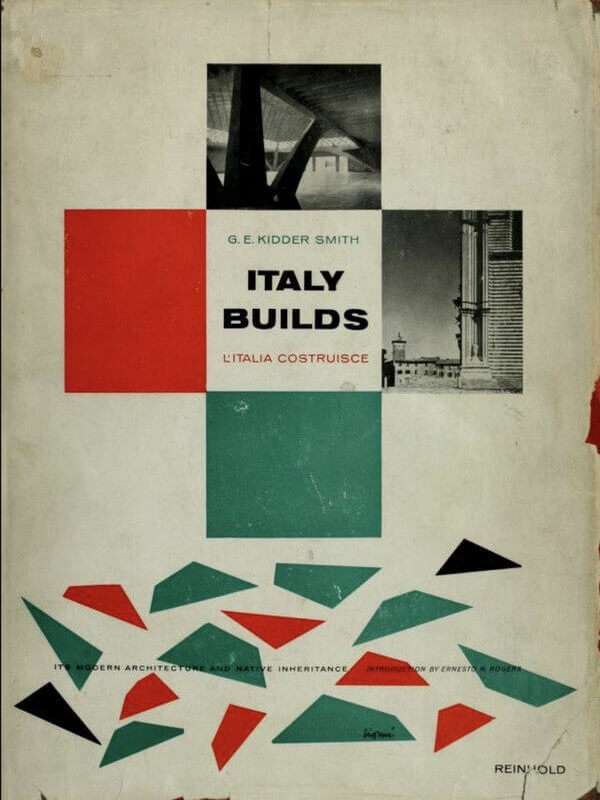

在这次成功的展览之后,摄影师基德·史密斯延续了这种将新老建筑并至的风格,他前往了欧洲以相似的方式拍摄和出版了三本建筑画册《瑞典建筑》(Sweden Builds)、《瑞士建筑》(Switzerland Builds)和《意大利建筑》(Italy Builds)。

《瑞士建筑》(1950年)

《瑞典建筑》(1950年)

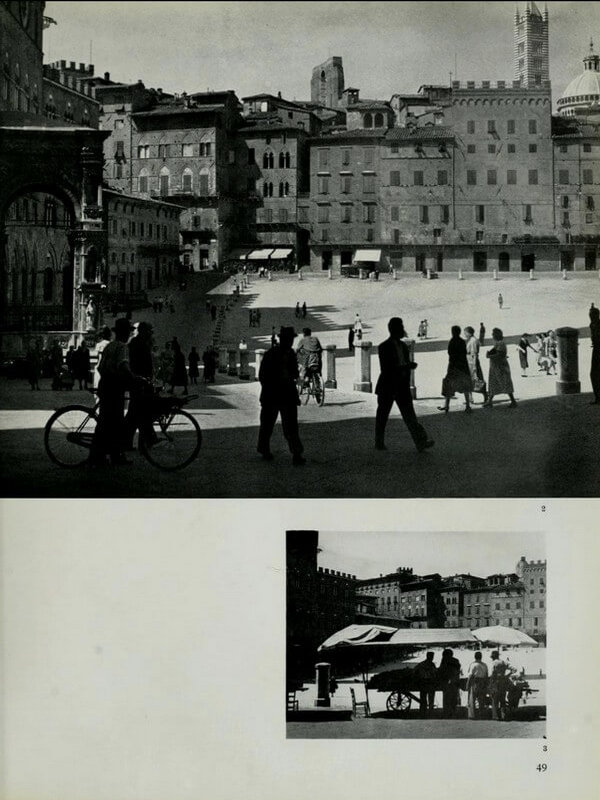

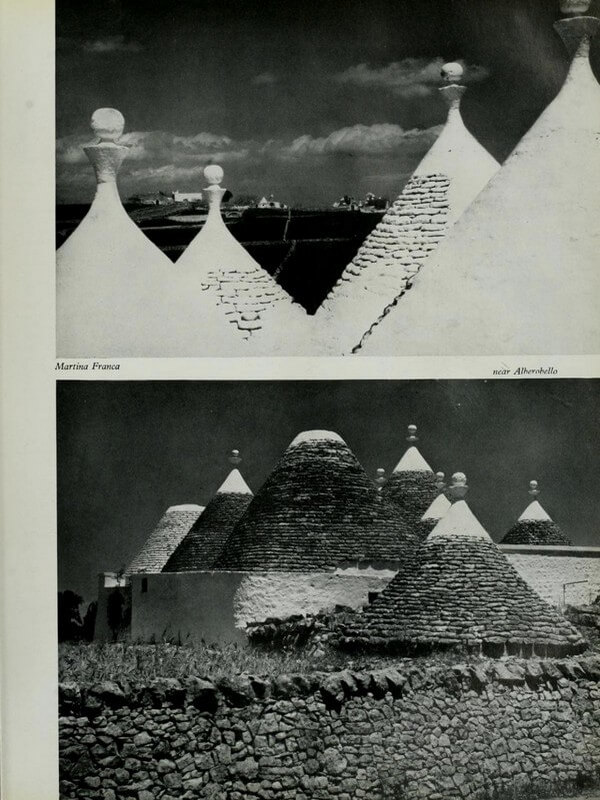

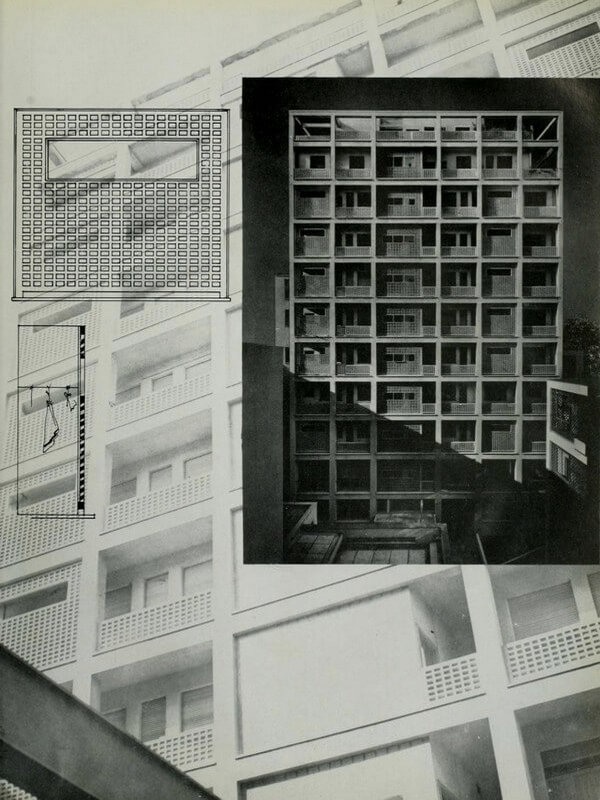

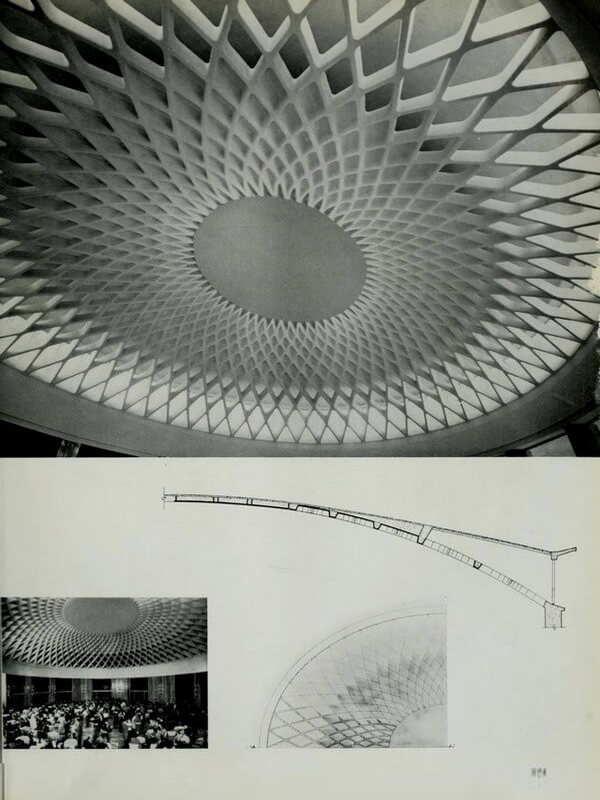

画册中,史密斯都对三个国家的乡土建筑进行了大量的记录,他关注不同地区的气候、地形和这些因素对建筑产生的影响。其中《意大利建筑》被认为是这三本书中最优秀的。建筑历史学家文森特·史高丽(Vincent Scully)在他题为“建筑和祖先崇拜”的文章中对这本书进行了非常详细的评论。他评论史密斯对意大利的乡村和农舍用一种强烈的时代情感进行诠释,产生一种基本的但并非浪漫的感觉,并用同样敏锐的目光重新发现了意大利城市和街道的美,用20世纪的目光看待文艺复兴和巴洛克广场。

《意大利建筑》(1955年)-1

《意大利建筑》(1955年)-2

《意大利建筑》(1955年)-3

《意大利建筑》(1955年)-4

《意大利建筑》(1955年)-5

《意大利建筑》(1955年)-6

《意大利建筑》(1955年)-7

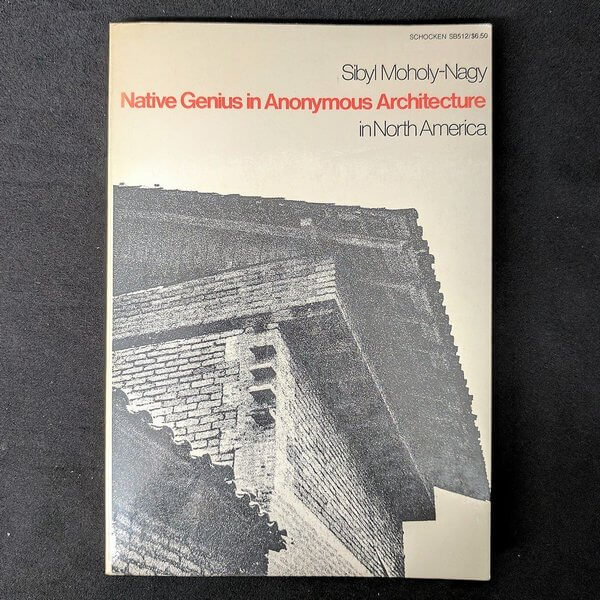

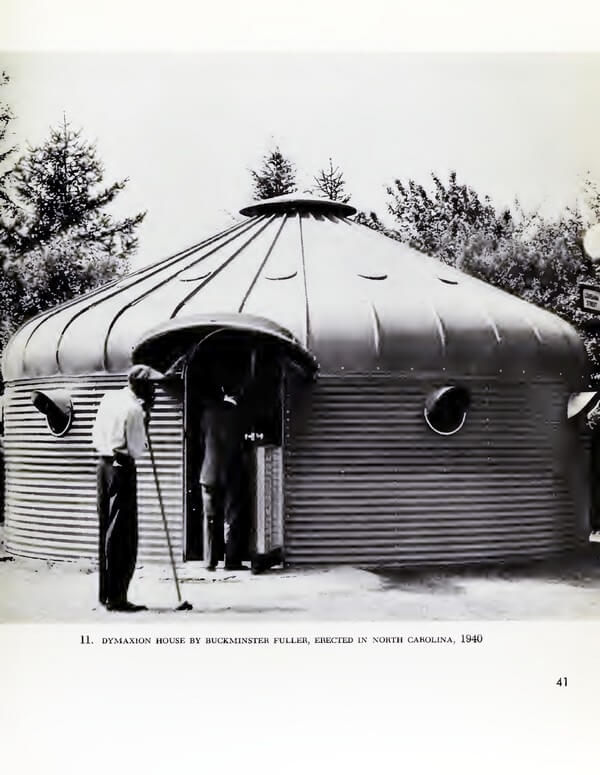

1957年,在美国的西比尔·默霍利·纳吉(Sibyl Moholy-Nagy)出版了《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(Native genius in anonymous architecture in North America)。1950年,他敏锐的察觉到在美国兴起的土著艺术的热潮,在成功申请了研究基金后,开展了对美洲乡土建筑的广泛旅行和调查。

西比尔·默霍利·纳吉

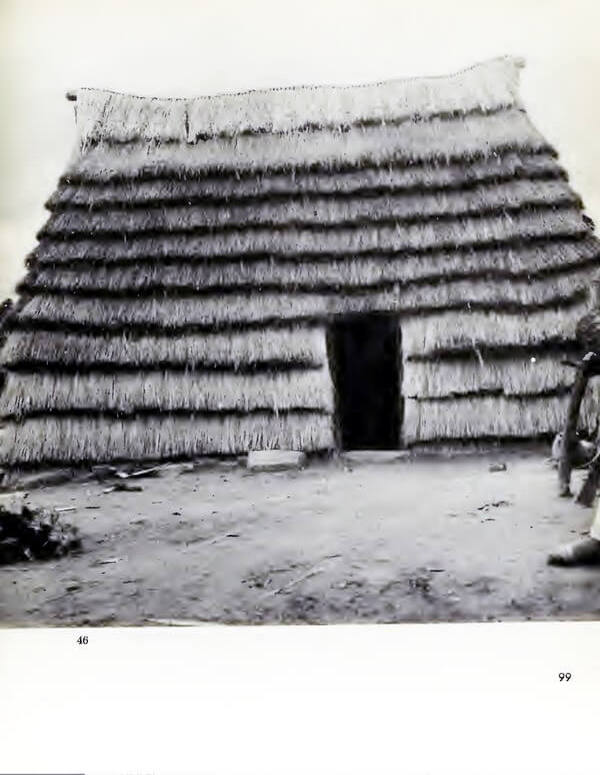

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-1

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-2

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-3

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-4

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-5

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-6

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-7

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-8

《匿名建筑中的天才:北美的建筑》(1957年)-9

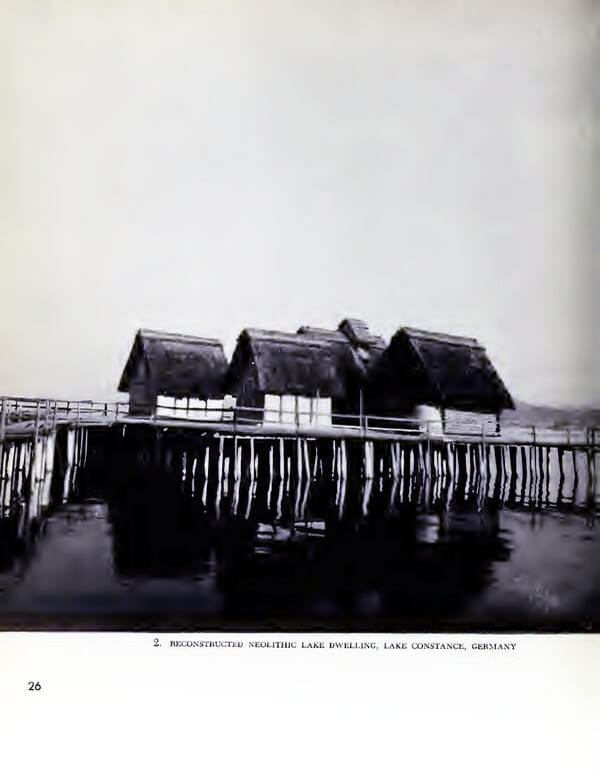

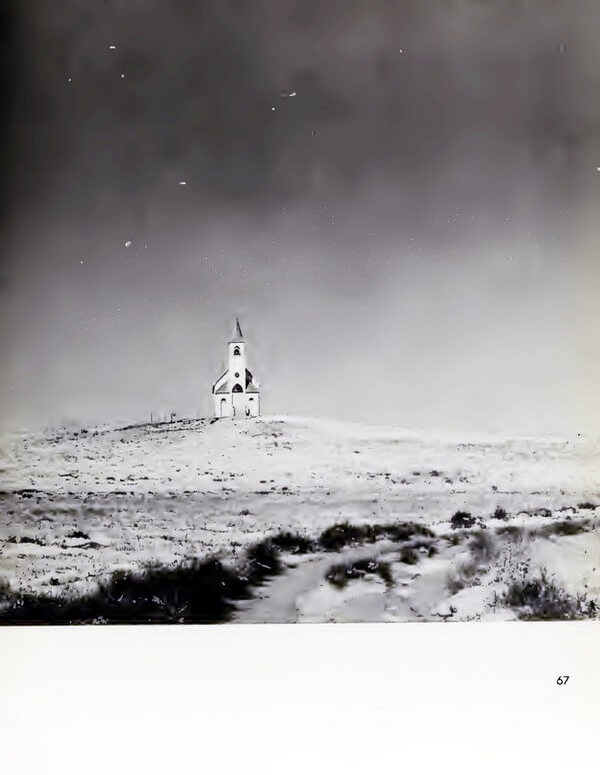

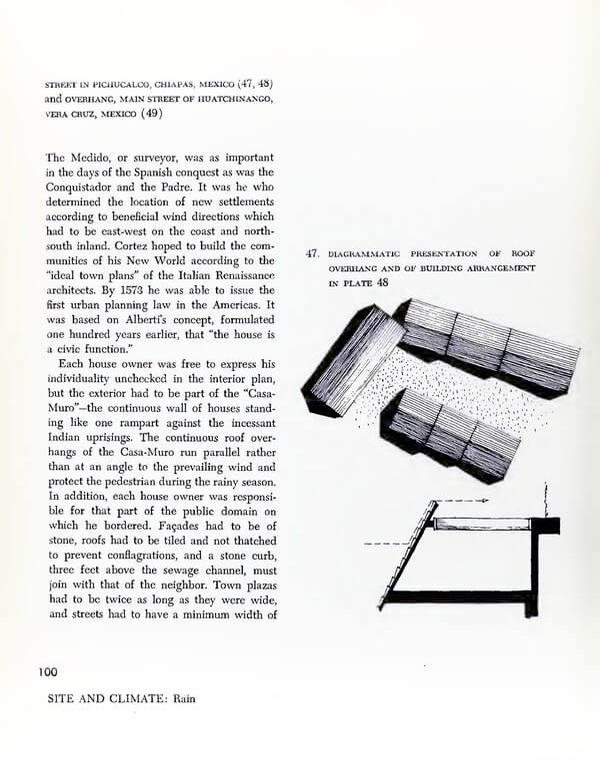

1957年纳吉出版了自己关于美洲乡土建筑的调查成果。在纳吉之前,关于美洲乡土建筑或原住民建筑的研究,大多是出于人类学或考古学等研究目的,并没有从建筑学的角度对其进行系统的整理。纳吉的著作正好填补了建筑学关于美洲乡土建筑研究的空缺,并成为了在她在建筑史教学中重要的补充。在1948年至1952年之间,纳吉至少进行了30余次的乡土建筑考察,他发现美洲的乡土建筑更接近建筑的原始形态,因为美洲比欧洲更少的受到古典主义建筑风格传统的影响,而这些乡土建筑与场地、气候、功能和形式的联系更为直接和紧密,因此这些建筑产生了一种“质量感”,而这种“质量感”在普通的建筑中已经完全丧失了。纳吉以教学的方式构建了这本书,以向建筑师读者展示乡土建筑者如何关注“场地和气候”、“形式和功能”以及“材料和技能”。纳吉的这本《匿名建筑中的天才》成为了较早的对于传统的建筑观念的挑战,打破关于只有纪念性的和具有风格的建造才能称之为建筑的传统欧概念。纳吉的另一个出发点是用这些原始的建筑去批判当时建筑师对于技术的态度,抨击科学和技术可以解决一切问题的想法。他将现代建筑视作乡土建筑的继承者,而不是被误导的商业建筑。在1968年,纳吉发表了自己最为重要的著作《人的矩阵:城市环境的图解史》(Matrix of Man: An Illustrated History of Urban Environment),对人类城市和建筑环境历史进行了整体的回顾。

《人的矩阵:城市环境的图解史》 (1968年)

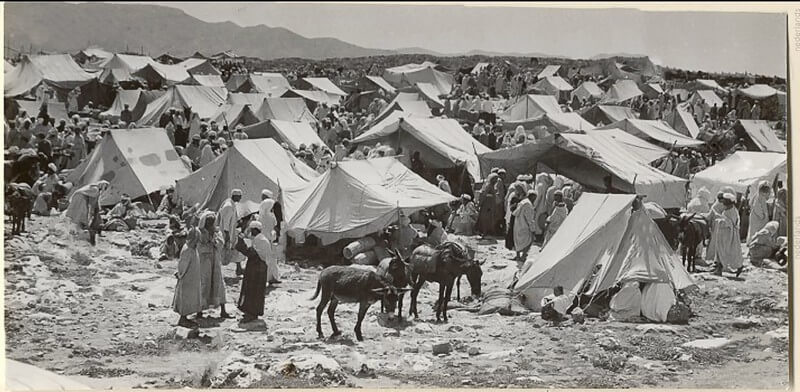

汉斯·汉·费舍尔(赫尔曼·汉妻子)拍摄的摩洛哥集市