德意志,或者说德国,在今天中国的建筑认识中,是和现代建筑运动中重要分支德国表现主义以及更为关键的包豪斯紧密联系起来的。我们眼中的德国及其事物,由卓越的工业力支撑,高效、优质并且简洁、美观。能给世人留下这样的印象,也是德意志土地上的人们奋力追赶数百年而获得的成果。

目前人们认为德国的前身是一个名为神圣罗马帝国的城邦集群。这个封建群落在962年由其带头人奥托一世在罗马加冕而承袭了罗马之名;这位封建领主曾经在961年率兵攻打了同样是由城邦集群管理的意大利王国,并在当年获得了“意大利王国国王”(King ofItaly)的称号;次年再带兵入罗马平定当地叛乱,继由时任天主教势力总负责人教皇约翰十二世在圣彼得大教堂为其加冕,荣获了“神圣罗马皇帝”(Holy Roman Emperor)的伟大称号,其所带头的城邦集群也被改称为罗马帝国;此时距离真正的罗马——西罗马帝国的覆灭已经过了半个千年。这两个名号是奥托一世自己的奖杯,他的功业也在后世被认为是欧洲君权与教权彼此角力中的重要事件,但这一切依然不能改变这个所谓帝国的封建城邦属性。在此后的几百年时间里,这块覆盖现在德国、奥地利、比利时、瑞士以及意大利北部的区域中,大小城邦互相倾轧、攻讦,充分展现了封建制度混乱无序的本来面貌。

几乎在同一时间,同样作为西罗马帝国和法兰克王国继承者的西法兰克王国也转而变为了法兰西王国。虽然同样是由大小封地组合而成,与罗马教权距离更远使得当地军阀诸侯更有施展;当地的君权也在此后的几百年里快速整合疆域并形成了一个强有力的国家。后来的历史证明,能够跳脱出天主教势力的干扰而形成更为独立的国家,就意味着这片土地上的人们会有更大的作为;而因为无法拒绝罗马盛名诱惑而与罗马教廷联系更为紧密的区域,则会在混乱的状态下消耗更长的时间。两个区域的在起点处就已经拉开了差距。

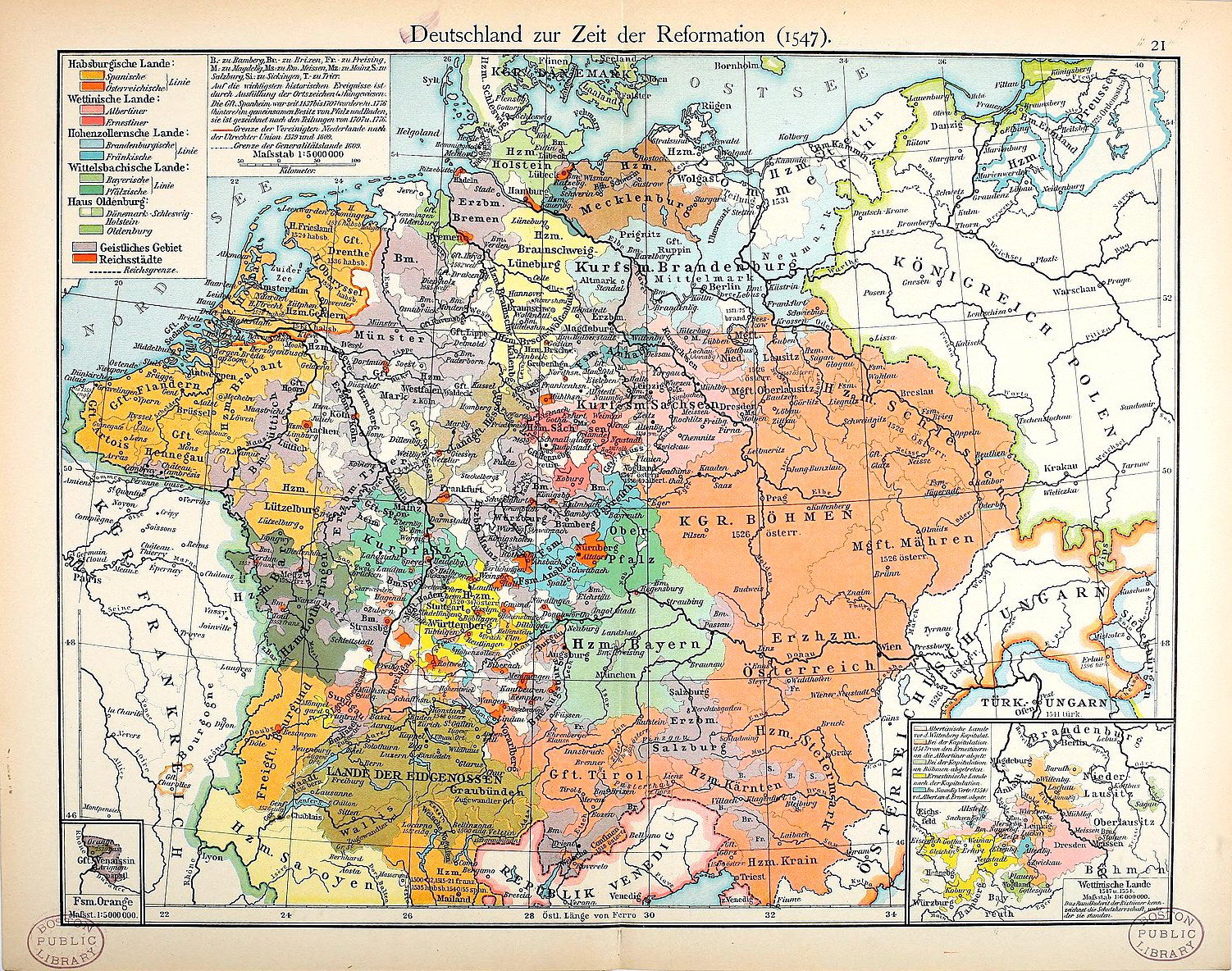

这样的差距在17世纪初也许达到了顶点。在更早的16世纪上半叶,长期饱受天主教势力困扰的神圣罗马帝国在其境内(图1)藉由古腾堡印刷术的技术力量,展开了一场被后世称为“宗教改革”的历史运动。这场旨在结束天主教势力所作包括所谓“赎罪券”在内诸多恶行的进步运动,代表了当时欧洲世界观念上大变局的起点。印刷术作为当时的技术成果,推动了知识和文化的普及,也松动了天主教势力对于诸多事物铁律一般的解释权。这其中,除了让人们可以自主获得对于圣经的理解外,比较有代表性的还有日心说的创生和普及;这则被学者们发现的客观事实因为撼动了天主教上帝“宇宙之主的合法性“而被教会势力压制;日心说的创立者哥白尼选择在弥留之际发布了他的成果,他学说的继承者伽利略被教廷禁言软禁,而更为忠诚而激烈的信徒布鲁诺则被烧死在了罗马鲜花广场。

观念上的变革必定会引来争斗,被称为三十年战争的物理冲突在1618年开始了。起先是保守势力与宗教改革势力在神圣罗马帝国内部通过悠久的武装斗争传统展开角逐,而后在僵持不下的局面中双方从欧洲各处引援继而把战争扩大成为了一场欧陆“世界大战”。1648年象征战争结束的威斯特伐利亚条约签订,身处获胜一方的法国不仅保全了自己的完整,还进步成为了欧洲政治舞台上的实际话事人;作为战事主体的神圣罗马帝国所辖范围,依旧没能摆脱自己封建割据的落后面貌——这里还仍是处在大小城邦自说自话的割据状态。

统一的曙光在1740年终于出现,来自区域东北部柏林和勃兰登堡的诸侯国普鲁士王国迎来了他们被后世称为腓特烈大帝(FriedrichII von Preußen, der Große)的强悍领导者。在1786年去世之前,他通过强有力的军事行动扩展疆域和影响力,与周边大国或对抗或斡旋;他的继承人腓特烈·威廉二世(Friedrich Wilhelm II)以及腓特烈·威廉三世(Friedrich Wilhelm III)继承了他的意志,继续开疆拓土,逐渐成为了欧洲事务的重要参与者。

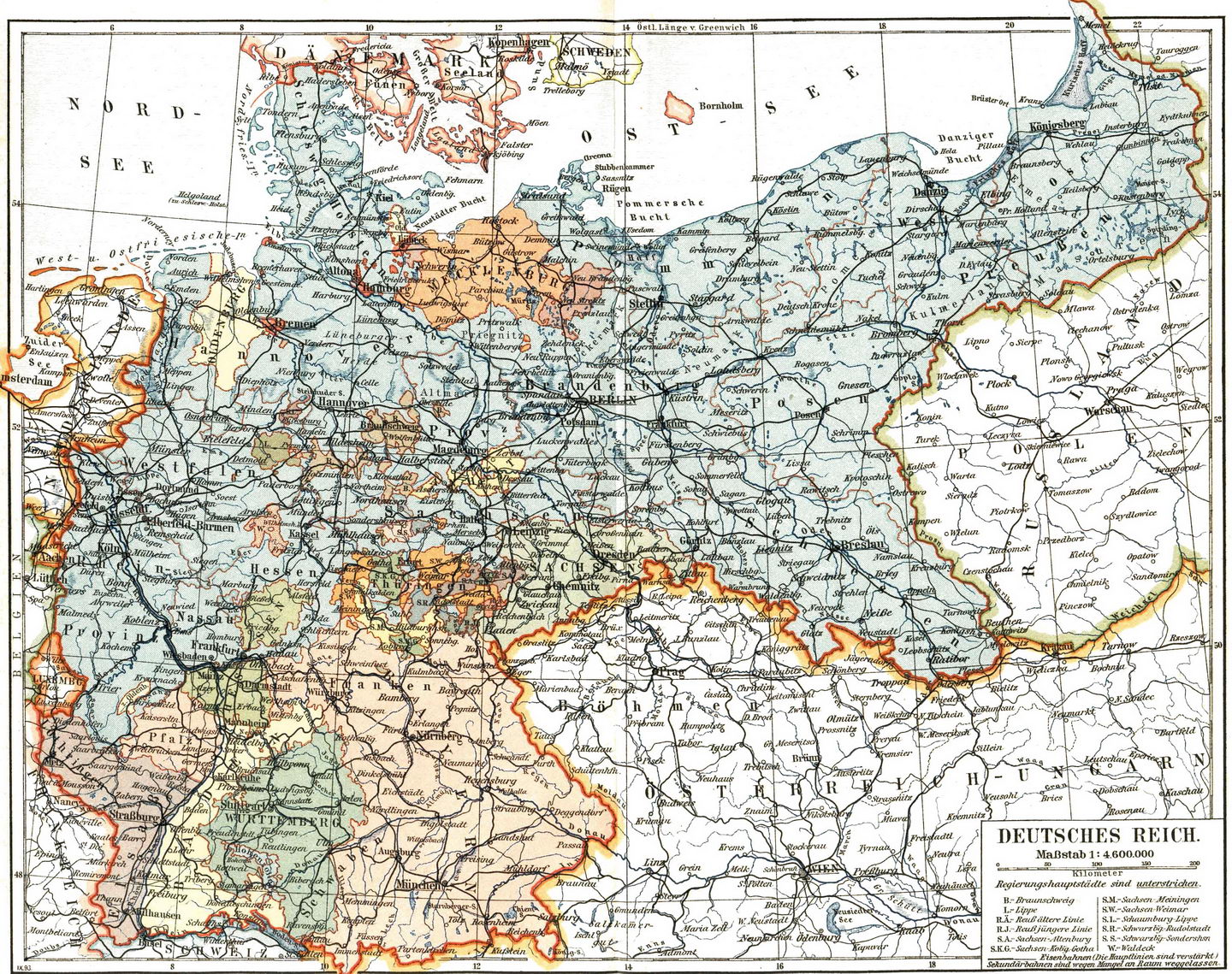

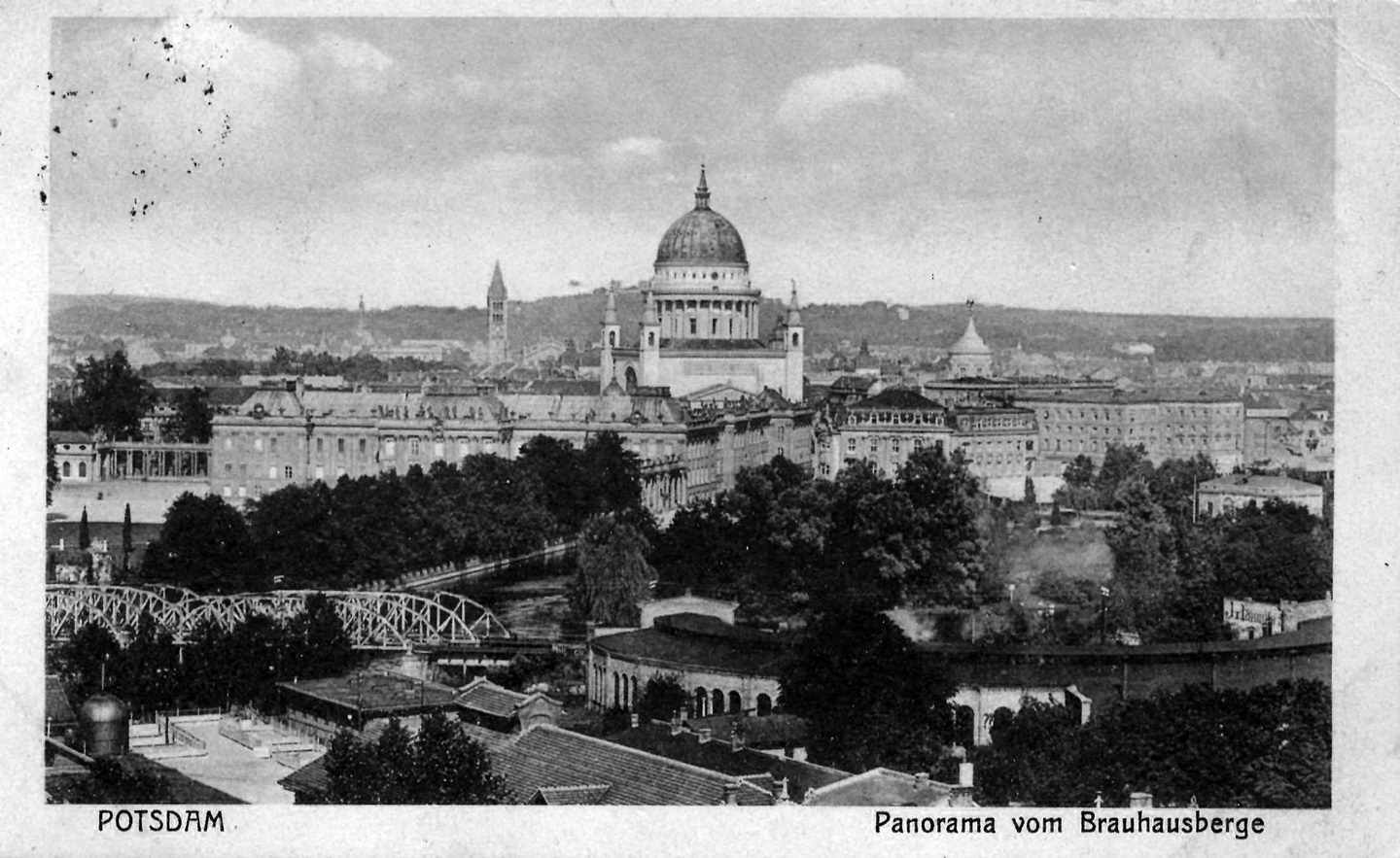

也就是在普鲁士开始发力的同时期,神圣罗马帝国在180 6年被法国大革命的军事成果——法兰西第一帝国皇帝拿破仑·波拿巴通过强力手段终结。本来应该作为神圣罗马帝国内部牵头主体的奥地利哈布斯堡王朝神圣罗马帝国末代皇帝弗朗茨二世(FranzII,1768-1835),反倒成为了奥地利帝国开国皇帝弗朗茨一世(Franz I)。拿破仑的这个动作是法国大革命这一结构性转变的历史产物,也在很大程度上帮助普鲁士占据了更为名正言顺的位置。他们的崛起已经无法阻挡,他们在赢得普奥战争、普法战争之后,于1871年完成了统一并建立了德意志帝国(Deutsches Kaiserreich)。至此,自三十年战争始,经过了200余年的苦苦追赶,德意志终于甩掉了割据落后的帽子,晋升成为了欧洲列强(图2)。

图2 德意志帝国

赘述诸多建筑文化以外的历史,只是为了给各位呈现德意志这片区域某种来自其根源的社会特征。可以想见的,在这200余年的漫长追逐中,神圣罗马帝国内或说这片土地上的各个割据势力会受到周围各方建筑文化的影响,它们也一定会试图建立和寻找自己的建筑文化特征。社会结构本源所导致的建筑文化多元化难以避免,我们也会在这个专栏之后的其他篇章中向各位做更为具体而详尽的介绍。具体到本篇的主要对象,普鲁士建筑师卡尔·弗里德里希·申克尔(Karl FriedrichSchinkel,1781-1841)在其生涯中,直接体现了这片土地上复杂的社会客观现实所要求的多元化。在诸多建筑学讨论中,我们赞叹着申克尔在柏林老博物馆(1822-1830,Königliches Museum, Berlin)中所展现的高超文艺复兴建筑设计技艺,并将其视为未来密斯·凡·德·罗部分设计实践的根源;而事实上,对于文艺复兴建筑设计办法的掌握只是申克尔所熟练的诸多建筑语言之一。

在正式进入申克尔的段落之前,我们还需要简单交代一下他的师承。在2017年出版的拙著《17世纪初至现当代法国建筑观念与形式演变》中,我曾经向各位介绍过一个观点,或者说一个出现在建筑观念与形式演变过程中的客观规律,即:每当客观世界出现引起结构性变化的重要事件时,建筑文化也会随之发生巨大的改变。对于法国来说,17世纪赢得三十年战争让他们成为了欧陆最主要的国家,他们的建筑师在这一个变局中学习并建立了法国的文艺复兴建筑主体文化;在18世纪末和19世纪初的革命动态中,法国建筑文化内部则催生了布雷(Étienne-LouisBoullée,1728-1799)和勒杜(Claude-NicolasLedoux,1736-1806)这样的建筑师,他们用方案建筑的形式展望了“未来世界”的视觉面貌——这二位建筑师以及名气稍小一些的让-雅克·勒克(Jean-Jacques Lequeu,1757-1826),其成果在德国同事们的眼中被统一称为“革命建筑”(Revolutionsarchitektur)。法国大革命影响力巨大,在普鲁士也有建筑师受到了这些“革命建筑”的直接影响,他就是申克尔的老师弗里德里希·吉利(Friedrich Gilly,1772-1800)。从时间上看,这位建筑师如果不是在180 0年英年早逝,本该作为普鲁士“革命建筑”的代表人物为后世留下更多的实践或方案个案。

吉利出生在建筑世家,其父建筑师大卫·吉利(David Gilly 1748-1808)于1788年迁居柏林并开始为普鲁士王权效力。吉利家族本居住在现在法国境内的尼姆(Nîmes),在路易十四针对新教徒颁布南特赦令之后,因其家族的胡格诺派属性(Huguenots)于1695年举家逃往,迁往柏林附近的布赫霍尔兹(Buchholz)。大卫·吉利在职业生涯中除了实践项目外,还出版过不少关于工程技术类的书籍文献,也参与很多建筑论文集的编篡和出版工作。可以说大卫·吉利是很典型的德意志建筑师,关注工程技术和落地办法,少有讨论建筑语言,更谈不上展望未来世界的形象——这可能是德意志建筑师群体作为“追赶者”的特征。

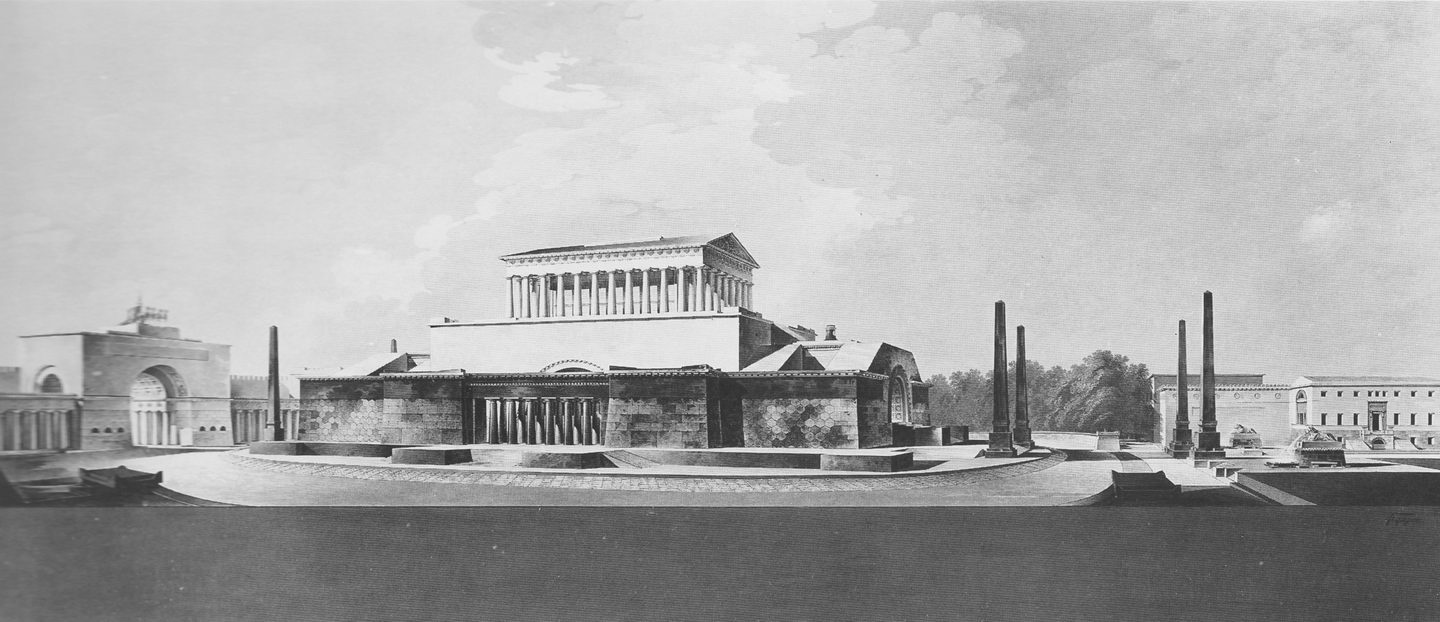

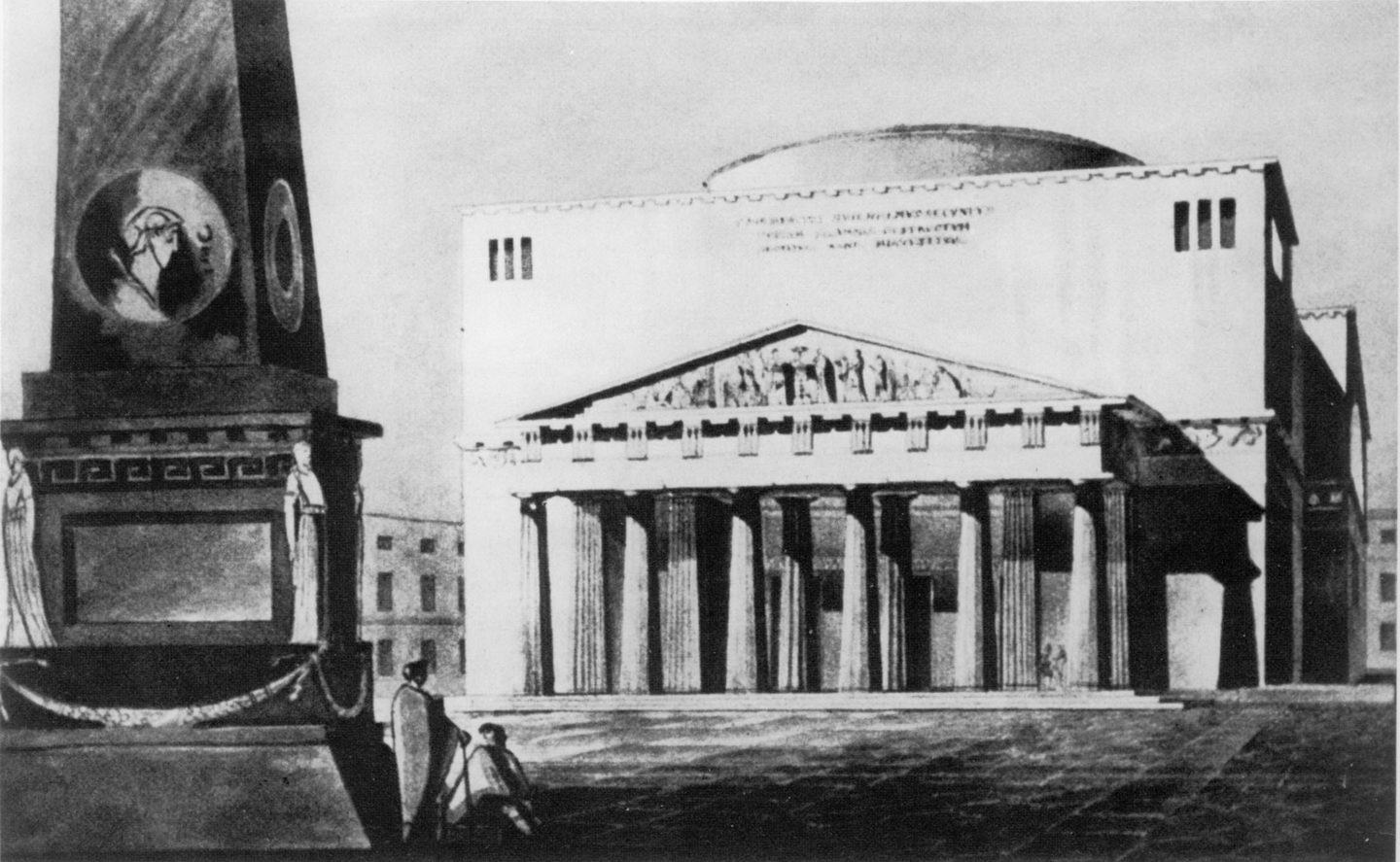

他的儿子没有完全继承父亲对于工程技术的注重,弗里德里希·吉利响应了法国大革命的巨大影响力,以同样作为父辈建筑师的布雷为榜样,于1796年为后世留下了名为“腓特烈大帝纪念堂”的方案建筑(DenkmalFriedrichs des Großen)。这个方案(图3)中大量出现的希腊柱式以及中间轴线上的两组方尖碑,也许都是来自于布雷方案建筑中对于希腊以及埃及的偏爱。其正中央的“主殿”甚至是一个完全形态的希腊神庙,这更加贴近于作为文艺复兴建筑源头模型的希腊建筑本身,也可以在布雷的法国学生们在大革命后巴黎的部分实践项目中得见。完全希腊化的“主殿”之下是一个厚重的基座,其坚强的体量与布雷部分衣冠冢方案有着性格上的重合;基座体量上的收分——尤其是在入口强调处突出的体量——也可以在布雷的方案中找到源头。同样作为纪念堂,建筑空间是吉利在方案中对于布雷方案的最高致敬;穿过西侧“山门”之下曾经在布雷“大都会”方案(Métropole)中出现的由筒拱和柱廊组成的通道空间后,在方尖碑的提示下,腓特烈大帝的纪念堂出现在轴线的正中央,由极其厚重的体量托举,以完全希腊化的面貌登场;这样带有神秘色彩的“朝拜路径”可以在布雷的牛顿衣冠冢及诸多纪念堂、衣冠冢方案中找到源头。与布雷不同的是,吉利并没有把这座方案建筑设计成为一个只能出现在幻想中的楼阁;他没有使用布雷方案中普遍出现的“超人”尺度,而是用一座小尺度建筑表达了对于该方案能够得以实施落地的期待。

图3 腓特烈大帝纪念堂的方案建筑

图4 吉利,玛丽安城堡哥特大厅速写

图5 吉利,玛丽安城堡哥特肋券图示

这种能够落地的建筑尺度似乎和勒杜的方案建筑看上去很相似,却仍缺乏勒杜在绍森理想城中所描绘的社会性城市景观;方案中透露出的对于方案落地的重视,可能来自其父大卫·吉利以及其他德意志建筑师们,这是他们所共有的特征。

这个方案在一些文献上被并置于布雷的牛顿衣冠冢以及勒杜的绍森理想城之后,被用于肯定吉利在同时期方案建筑上的贡献。如果不是其早夭,吉利想必是一定会留下更多的方案建筑;本次观测还发现其他少数几个由吉利绘制的方案建筑,包括一个证券交易所方案和一个工厂方案——这同时也是勒杜所关注的建筑类型,以及之后被申克尔落地实施的波茨坦圣尼古拉教堂方案(1796Drafts Nikolaikirche, Potsdam)。或许从存世方案的数量上来讲,吉利更像是布雷和勒杜的追随者。

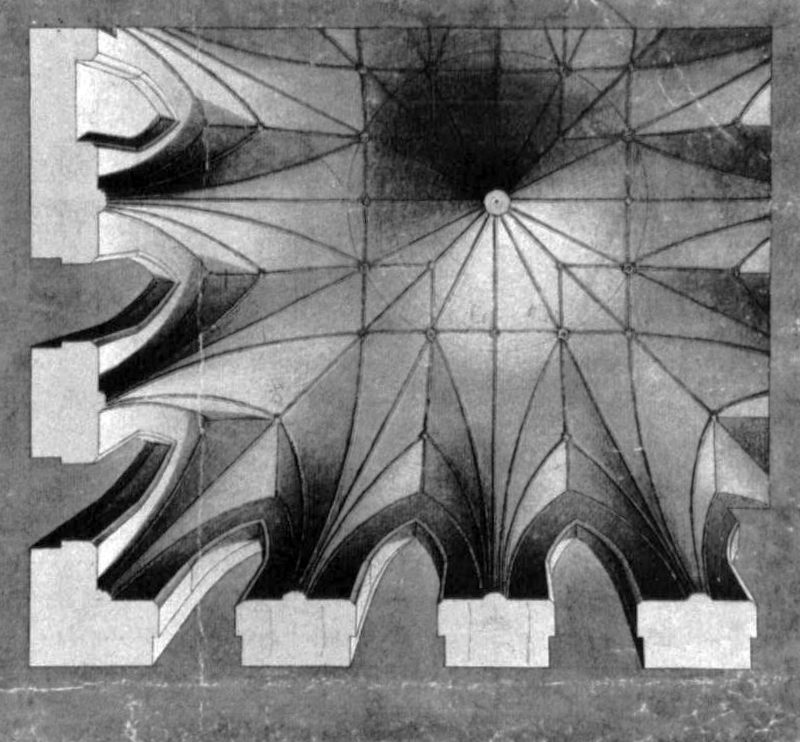

德意志地区的多元性本质在吉利身上就已经得到了体现。一方面,他受到了布雷和勒杜的感召,留下了带有明显文艺复兴建筑语言特征的方案建筑;另一方面,他也十分注重德意志地区本地的哥特建筑。在1794年,吉利在普鲁士境内展开游学。本次观测还收集到了他在现波兰境内城市马尔堡(Malbork)对于当地玛丽安城堡(Marienburg)的制图学习资料。吉利这些图纸资料中仔细记录了玛丽安堡的哥特式大厅的肋券及拱顶。从吉利所绘制的图纸中可以看出,这的确是一个精妙的哥特式大厅,有被研究记录的必要(图4、图5)。

1797年及次年,吉利开始了更大规模的游学,足迹遍及法国、英国和奥地利等主要欧洲建筑文化高地。遗憾的是,吉利很可能是在这漫长旅途感染了肺结核;他在1800年因病去世,无法亲身实践自己的学习收获。在法国大革命引发波澜影响的时代变局中,正在崛起的普鲁士却必定会为德意志地区贡献一位担当重任的建筑旗手;吉利早夭,重担落到了他的学生和朋友,时年19岁的申克尔肩上。

据称,申克尔曾在1796年的一次展览上看到过吉利的“腓特烈大帝纪念堂”方案,并因此立志成为一名建筑师,他很幸运的在1798年开始追随吉利父子学习建筑学,还于次年通过了普鲁士建设部官方的测量员(Feldmesser)考试,并且进入了新成立的柏林建筑学院(Berliner Bauakademie,1799)开展进一步学习。1800年对于申克尔来说十分苦涩,他先是丧母,继而又告别了自己的恩师;吉利去世,申克尔只能跟随吉利的白发人父亲继续学习——而大卫·吉利也将在1808年长辞。尽管在学习阶段申克尔很早就与自己的老师们告别,他却通过自身的努力和天分在职业生涯中收获巨大,其所参与的实践项目数量远超同时期的其他建筑师们——包括德意志地区的建筑师们以及因大革命震动而失去了大量业主的法国同行。这些实践个案涵盖了诸多种类的建筑语言。德意志地区长久割据的封建社会现实是摆在申克尔面前无法回避的前置条件和时代约束。

图6 申克尔 《水边的哥特大教堂》

申克尔无疑继承了吉利对于哥特建筑的热情。19世纪10年代,30多岁的申克尔在经历了一些地方教堂的建设工作后,正式开始了他作为普鲁士最重要建筑师的职业生涯。这时期,他所绘制的风景画经常以哥特建筑作为主题。画中建筑已经超出了风景画的范畴进而进入了建筑制图的领域,而卓越的制图技艺也始终贯穿着申克尔的职业生涯。在具有代表意义的画作《水边的哥特大教堂》(Gotischer Dom am Wasser)中,申克尔内的每一个哥特建筑的细部(图6),继而通过逆光的设定着重强化了这座哥特教堂的轻盈和透明。画面下部一些用以衬托教堂主角宏伟体量的小型建筑本可以作为配景,申克尔却用与教堂主体相同的细部深度对之进行了刻画。他将这些小建筑绘制成为了一个“威悉巴洛克式”(Weser Renaissance)的小城市。这种建筑形式,也在其他一些文献中被称为“德意志文艺复兴”(DeutschenRenaissance);其从本质是16世纪神圣罗马帝国境内一些旧时重要城邦在本土建筑的形式基础上模仿罗马文艺复兴建筑样本而得到的落地成果,我们可以在更古老的奥格斯堡(Augsburg)以及海德堡(Heidelberg)的保留建筑中找到类似的样本。由本土建筑形式簇拥着崇高的哥特大教堂,申克尔并没有将这幅画仅作为风景画对待,他似乎在描绘着一个德意志理想城市的面貌,让这张风景画额外添加了类似于革命建筑中建筑幻想的意味。在这样的理解之下,他在画面中加入的人物、船只和桥梁、车辆,甚至可以被认为是城市交通的简单展现。

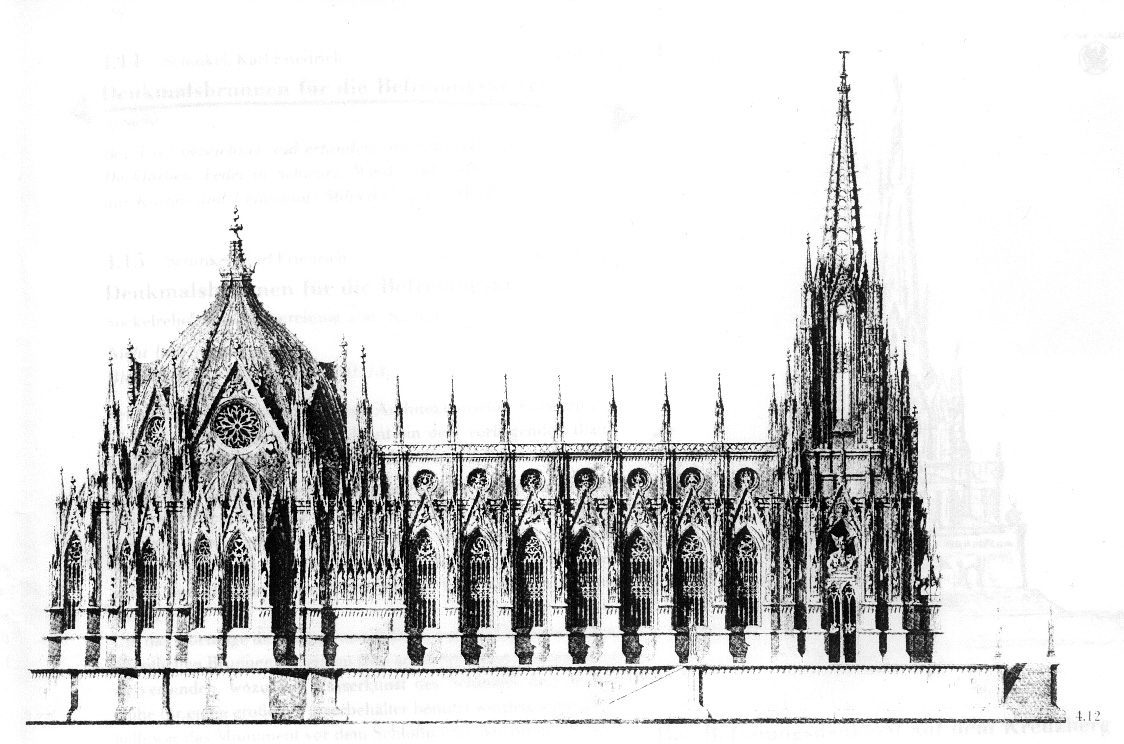

图7 申克尔 德意志解放战争纪念教堂 未建成方案

申克尔对于哥特建筑的热情很快有了施展的可能。1818年,柏林为纪念在对抗拿破仑的德意志解放战争(Bef reiungskriege1813-1815)中牺牲的普鲁士军人决定建造一座纪念建筑,而申克尔为此向柏林提交的设计方案就是一座哥特式的教堂。申克尔将自己在绘画或者说方案建筑中对于哥特细节的把握全数放在了所提交的方案中,这使得方案中的哥特教堂更加体现了哥特建筑语言锋利的竖向特征。尽管如此,面对这样深沉的纪念性主题,申克尔还是在这座教堂的端部安排了一个大型穹顶(图7);从立面上看,这个巨大穹顶的截面似乎采用了哥特式的双圆心尖拱,它也被尖锐的哥特山花及其上的玫瑰窗遮蔽,但这样也无法掩盖它为这座哥特教堂带来的折衷意味——哥特建筑的理想形中并没有穹顶登场的语法,而穹顶本身则是文艺复兴建筑的空间模型。由于建设预算的限制,申克尔的哥特教堂方案没能落地,最终柏林官方只是自方案中摘取了尖塔部分单独实施成为一座铸铁纪念碑。这样的结果稍有遗憾,而申克尔对于哥特建筑的追求将会一直持续,在其职业生涯的中后期也经常出现带有明确哥特建筑语言意味的实践成果。另外我们需要知道的是,作为欧洲建筑文化带头人的法国,其内部文艺复兴建筑与哥特建筑和解的重要推动者维奥莱-勒-杜克(Eugène Viollet-le-Duc)此时才4岁,而他将在19世纪中后期发挥自己的历史作用;虽然折衷并不值得鼓吹,但在这方面,申克尔的德意志解放战争纪念教堂方案超前了50余年。

《水边的哥特大教堂》画面中由“威悉巴洛克”建筑簇拥着哥特教堂的德意志本土城镇风貌的确能在区域内很多更为传统的城邦中得见。但这种来自旧帝国腹地的古朴风光很难匹配普鲁士崛起过程中所需的汹涌和崇高。对于必定成为欧洲列强的普鲁士而言,它苦追的对象们已经为它树立了建筑文化崛起的样本。旧欧洲强权——也包括此时刚刚开始发力的北方沙俄——全部都以成为新的罗马帝国为目标,它们都会在适当的时候,于自己的重要城市中建造一座巨大的穹顶建筑用以和罗马的圣彼得堡大教堂竞美:英国伦敦的圣保罗大教堂(St Paul’sCathedral)始建于1675年;法国在巴黎分别于1645年和1757年建造了圣宠谷教堂(Églisedu Val-de-Grâce)以及之后更为成功的圣吉纳维夫教堂(Église Sainte-Geneviève)——这座教堂后被拿破仑挪用以纪念牺牲军人,并为之该换了同样取自罗马的万神庙(LePanthéon)之名;沙俄请来了法国建筑外援,在圣彼得堡于1819年开始建造圣伊萨克大教堂(Saint Isaac’s Cathedral)。唯独同在神圣罗马帝国境内,地处奥地利的哈布斯堡王朝缺乏这样的雄心,他们位于维也纳最主要教堂的史蒂芬大教堂(Stephansdom)偏偏是一座哥特式的,这似乎使得这座重要城市更像是旧时罗马帝国的蛮荒边陲;而奥地利也将在1866年被普鲁士击败,成为其统一德意志道路上的最后一级台阶。

有众多珠玉在前,普鲁士没有更多的选择。在腓特烈大帝在位时,柏林人就已经进行过类似的尝试。他们曾经在1748年请来了布雷的其中一位老师,法国建筑师让-劳伦·勒·基耶(Jean-Laurent Le Geay,1710-1786)协助本地建筑师乔治·温瑟斯劳斯·冯·克诺贝尔斯多夫(Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff,1699-1753)建造圣黑德维希大教堂(St.-Hedwigs-Kathedrale),尽管这座有着巨大穹顶的教堂其模型很可能是来自于罗马万神庙,而非以圣彼得大教堂为榜样。

图8 申克尔 柏林大教堂

1822年,申克尔彻底改造了同样由冯·克诺贝尔斯多夫与荷兰外援建筑师扬·波曼(JanBouman,1706-1776)在18世纪中兴建的巴洛克式的柏林大教堂(Berliner Dom)。这座教堂在其小体量的限制下尽力还原了罗马圣彼得大教堂的模型:一个更高大的中央穹顶由两个前置的小型穹顶衬托,它们被主立面上夹杂了浮雕壁柱的六柱式希腊山花中央强调系统托举,形成了庄严的教堂建筑面貌(图8)。申克尔在1816年开始改造这座教堂的内部,并于1820年着手立面上的更多改造。尽管倾注心血,这座教堂还是显得简陋了;穹顶的尺度远比不上巴黎、伦敦和圣彼得堡的同类建筑,更无法完成再现罗马光辉的目标;配套的主立面明显受到了巴黎圣吉纳维夫教堂的影响,尽管比例优美,但由于壁柱的出现而预示了某种临时性——柏林人并非囊中羞涩,与这座教堂几乎同时开始兴建的柏林音乐厅(Schauspielhaus,1818-1821)也是由申克尔负责设计建造。它更为宏大,而其主立面上就采用了更贴近希腊原型的六柱式山花系统。申克尔改造的柏林大教堂将在1894年被拆除并由一个更加贴近罗马样本的大穹顶建筑取代。尽管之后它将被二战战火重创,但仍被修复保留至今。在世纪之交这个如此靠近现代运动起点的时间节点上,德国人仍然执着于再现罗马。这并不难理解,1871年才正式形成的德意志帝国必须要通过一栋这样的建筑彰显雄心。

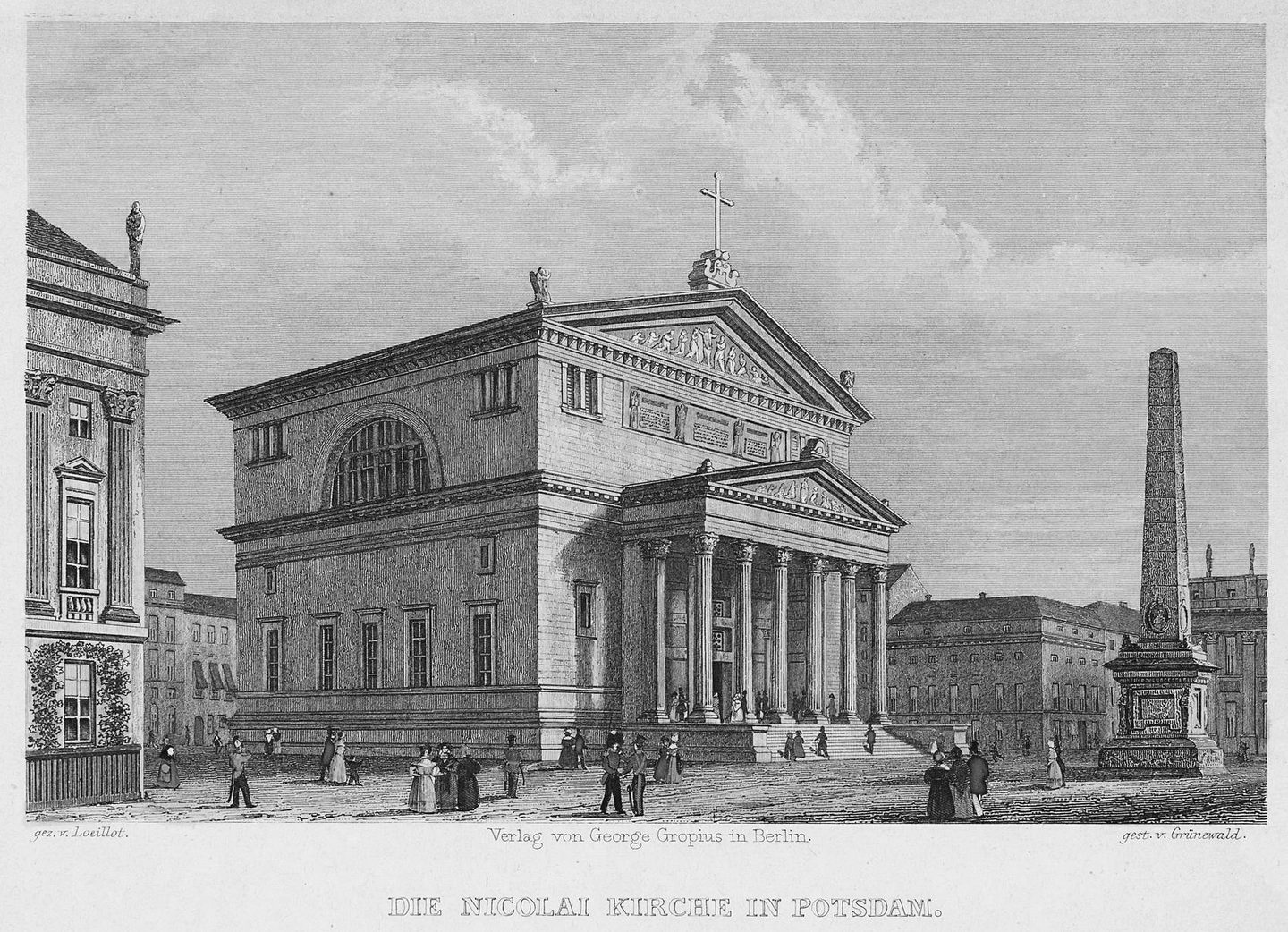

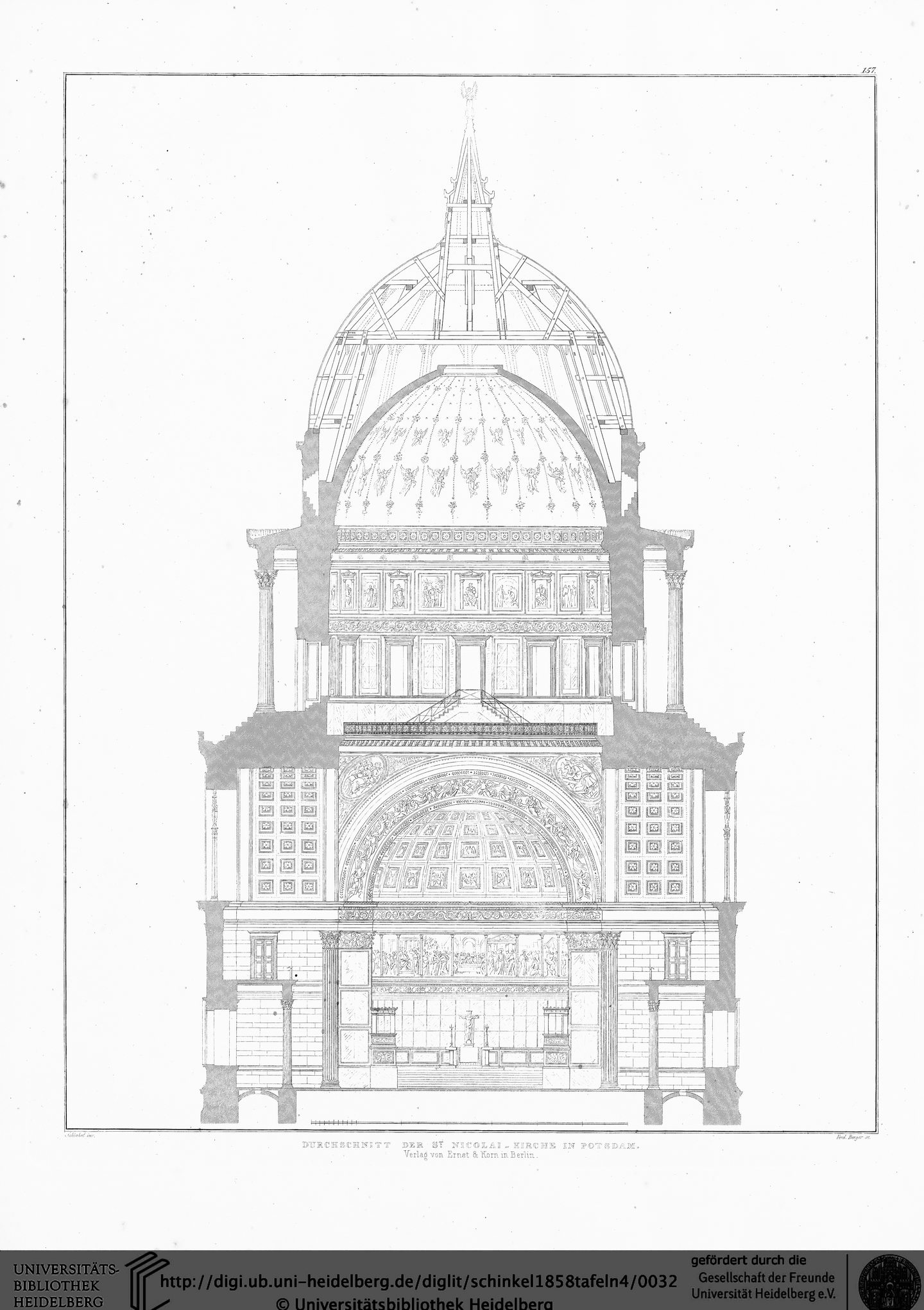

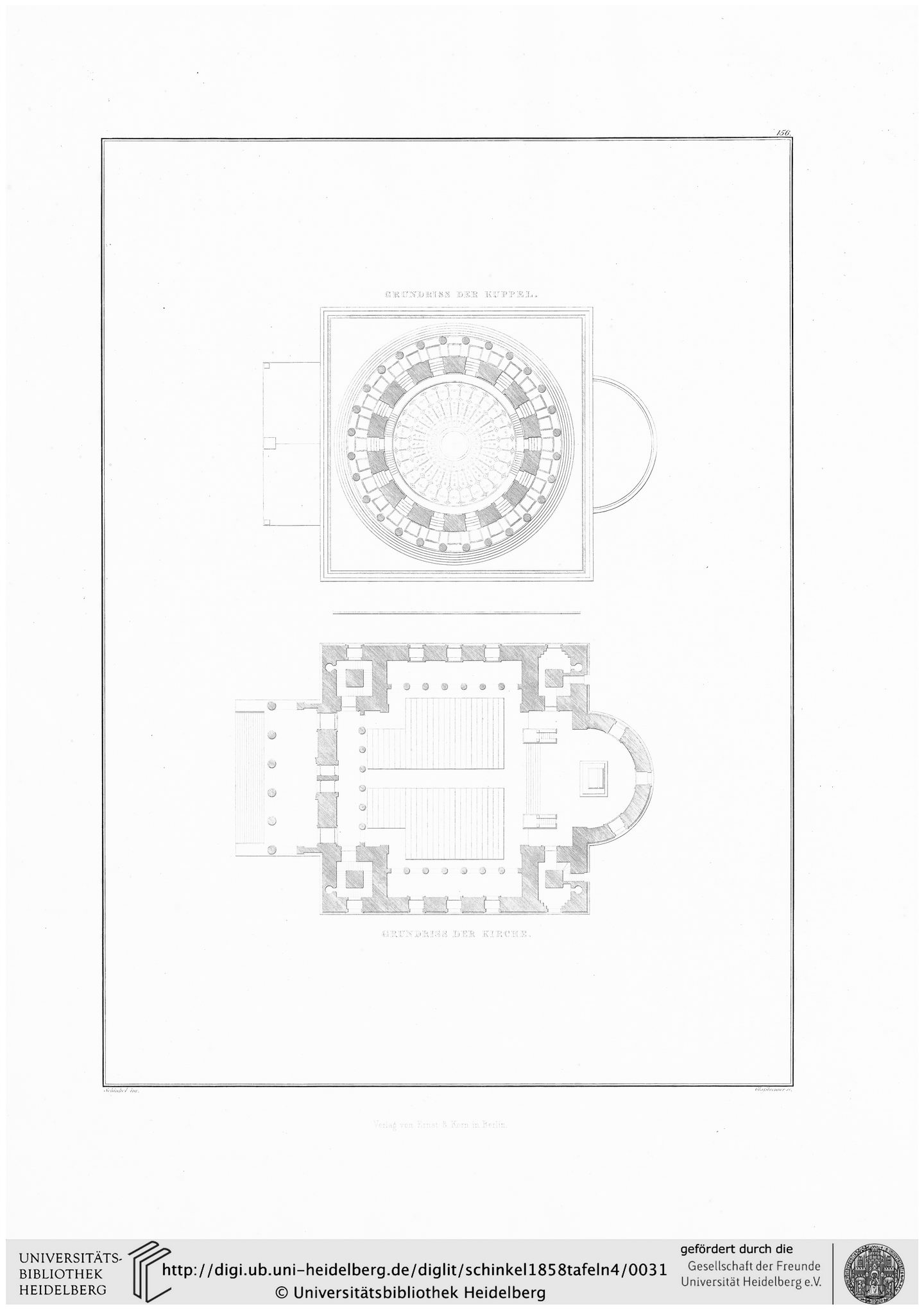

柏林人和申克尔并没有闲着,他们于1830年至1837年间,在王国宫廷所在地波茨坦建造的圣尼古拉大教堂可以被视为普鲁士崛起过程中的一个节点。开始这项工作时,已经进入自己职业生涯中后期的申克尔想必十分怀念自己的老师吉利,所以他直接使用了吉利在1796年留下的圣尼古拉教堂方案(图9)作为蓝本并将之贯彻落地。

图9 吉利 波茨坦圣尼古拉教堂方案图

图10 申克尔 波茨坦圣尼古拉教堂于1838年暂停建设时的状态

吉利的方案并非幻想建筑,却因1797年弗里德里希·威廉二世的逝世而被搁置;三年之后设计者本人也离世了,进而再次拉开了这个方案与实存世界之间的距离。弗里德里希·威廉三世继位后先要熬过法国大革命的震荡影响以及拿破仑的军事威胁,再须稳定并提振普鲁士境内的经济发展,等他想起来还要在波茨坦兴建新的圣尼古拉教堂时已经是1826年,距离方案诞生过去了30年。吉利承袭了偶像布雷在方案建筑中的厚重和肃穆,以一个简洁的大体量作为教堂建筑主体,并未施以额外的装饰,只在正立面上采用了希腊建筑的六柱式山花系统作为入口强调。教堂顶部的处理在吉利留下的透视图中并没有交代清楚,它很有可能只是一个落座在其下方形体量上的圆台天井,也或者会是一个嵌入在方形体量中的球形穹顶——而无论是哪一个,都可以在布雷那一批方案建筑中找到渊源。

图11 波茨坦圣尼古拉教堂的完整面貌

图12 申克尔作品集 圣尼古拉教堂剖面与平面

图13 申克尔作品集 施特拉皮茨教堂

30年之后,弗里德里希·威廉三世要求申克尔负责圣尼古拉教堂的设计建造工作;在几次试错之后,申克尔和他的业主还是找回了当年吉利留下的方案。为了配合普鲁士的雄心,申克尔调整了吉利的方案(图12),在几乎完全落实吉利方案方形体量的基础上,他将吉利没有交代清楚的顶部替换为了一个有着文艺复兴柱式扶壁的巨大穹顶——这个穹顶很有可能直接来自申克尔游学过程中令他印象深刻的巴黎万神庙以及伦敦圣保罗大教堂。申克尔了解他的老师,这样的调整也不会让吉利不满意:作为偶像的布雷也深受巴黎万神庙的影响并以此为起点接连创作了马德莱娜教堂方案(Église de la Madeleine)以及“大都会”方案两个致敬作品。也是出于这样的了解,申克尔在吉利方案的方形体量内深化设计了一个同样具有十足布雷意味的室内空间:矩形平面四角被厚重墙体及其中楼梯空间占住,向内压缩限制生成希腊十字的教堂空间;其中一端扩大为半圆形穹顶以容纳神坛,另外三端由简短筒拱覆盖其下更为近人尺度的柱廊;它们共同簇拥着希腊十字中央由帆拱托举的中央穹顶,完成了教堂建筑神圣崇高的本职任务。这样的教堂空间来自于苏夫洛(Jacques-Germain Souf-flot,1713-1780)的圣吉纳维夫教堂,也更直接的来自于之前所提及由布雷创作的两个致敬作品——尤其是筒拱下方柱廊空间的连续性,它们并不见于苏夫洛,而在布雷方案中着重登场。

申克尔在1837年结束了在圣尼古拉教堂建设中的负责工作。然而此时教堂仍未完成,皇帝陛下所筹集的资金不足以支撑教堂穹顶的兴建,他们只能先用一个希腊山花屋顶收尾以暂停兴建——而这反倒是阴错阳差的使经由申克尔之手落地的圣尼古拉教堂在之后5年时间里成为了最贴近布雷“革命建筑”样本的实存建筑。申克尔在1841年去世,他的业主更早一年离世。再继位的弗里德里希·威廉四世(Friedrich Wilhelm IV)在1843年重新启动了教堂的兴建工作,牵头负责人变为了此前也一直参与教堂设计建造工作的申克尔的学生路德维希·珀修斯(LudwigPersius,1803-1845);他除负责穹顶建设外,还在其下方形体量的四角额外添加了四座尖塔用做“结构加固”,但通过平面我们可以明确知道这四个角落本来就获得了足够的支撑。珀修斯在1845年去世,告别了他短暂负责的任务;其继任者,同样是申克尔学生的弗里德里希·奥古斯特·斯图勒(FriedrichAugust Stüler,1800-1865)将在五年之后最终完成穹顶的建造。而后95年过去,这座表征着普鲁士权威的穹顶建筑会在二战中遭受英军空袭的轰炸破坏,而它再被修复成型已经是20世纪80年代了。

除了对于文艺复兴建筑以及哥特建筑两种主体建筑语言的关注外,申克尔的实践还覆盖了德意志地区其它一些重要的建筑形式。被视作哥特建筑前身的罗曼建筑在德意志建筑语境下被称为圆拱风格(Rundbogenstil),这样的称呼巧妙避开了罗曼(Romanesque)一词中非常明显的词头罗马“Roman-”和更为明显的法语词尾“-esque”。这种建筑语言因其小体量的特征本就多用于旧时罗马帝国边陲的小型教堂建筑。申克尔将它们再次应用于一些小型地方教堂的设计建造任务中,像施特拉皮茨教堂(图13, DorfkircheStraupitz,1826)及柏林老拿撒勒教堂(AlteNazarethkirche, Berlin,1832)都是申克尔再现“圆拱风格”建筑的典型个案。类似的圆拱建筑语汇还将被申克尔审时度势地应用在一些中小型贵族官邸的设计中。

图14 申克尔 卡门茨城堡

在德意志地区漫长军阀割据的历史中,催生出了一批城堡建筑。这些建筑的设计者是一批与属地君权联系十分紧密的建筑师,而且他们大多都有着在当地军队服役的相关背景。有关这些戎装建筑师们,我们会在之后的篇章中为各位做介绍。他们与其业主共同创造的这些带有明确军事作用的军阀城堡成为了摆在申克尔和德意志建筑文化面前的文化遗产。申克尔从职业生涯起始就与城堡建筑的设计建造紧密相连。从1806年的罗森瑙城堡(Schloss Rosenau)——这实际上是一座有着城堡建筑特征的小型贵族官邸,到职业生涯晚期的大型军阀宫廷卡门茨城堡(Schloss Kamenz,1838,图14),城堡建筑始终是申克尔无法避开的设计任务。尽管其中大多数已经不再主要承担军事任务,城堡建筑的兴建仍将是整个德意志地区都无法忽视的重要主题,即便是到了1869年这样靠后的时间点上,南方的巴伐利亚王国君主路德维希二世(Ludwig II)居然还在通过举债的形式兴建自己的王城新天鹅堡(SchlossNeuschwanstein)。这座传奇的城堡用其中的传奇为后世创造了一个超级旅游景点,也深深影响了迪士尼主题乐园的建设。

图15 申克尔 柏林建筑学院新校舍

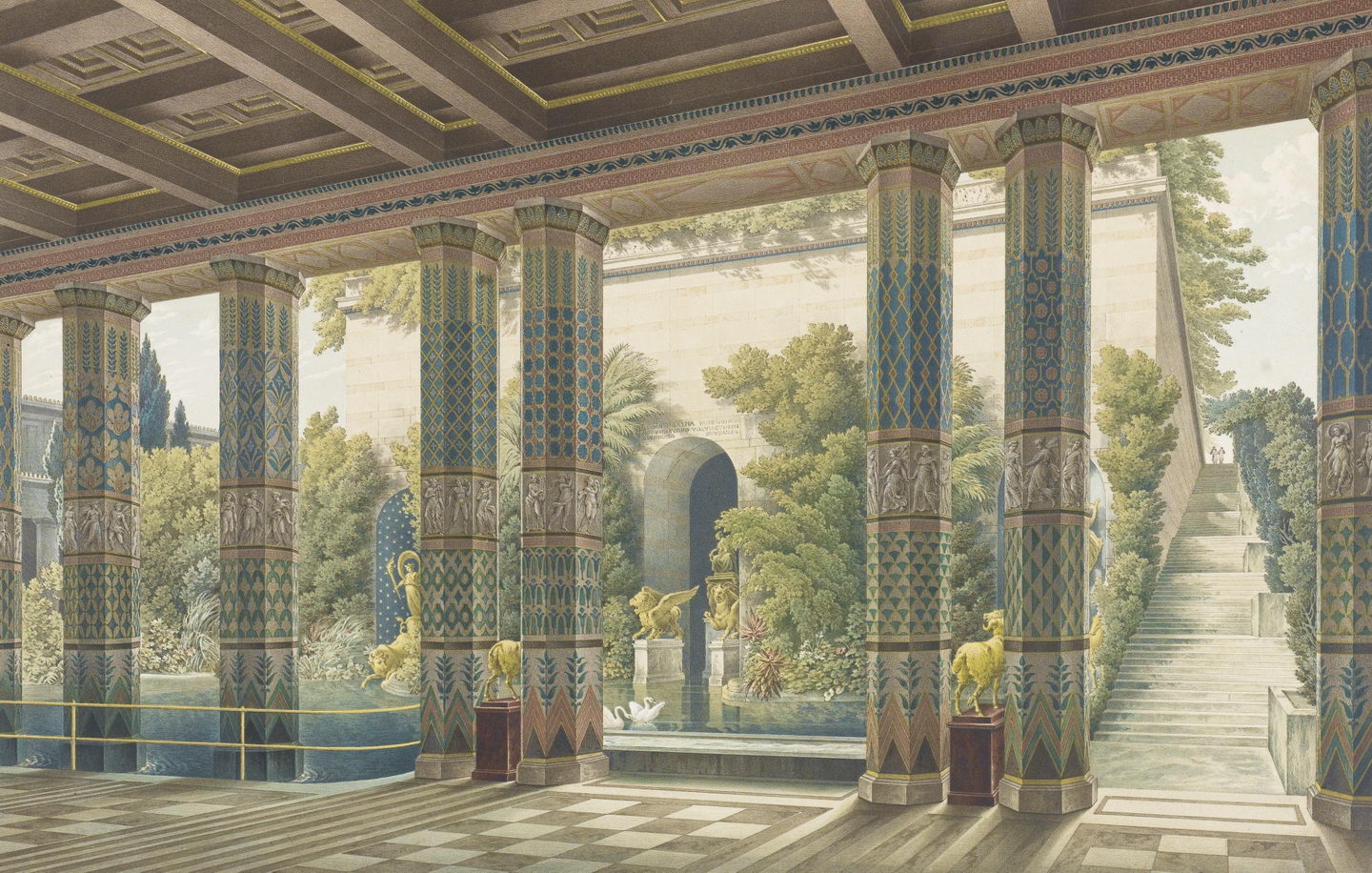

图16 申克尔 《高等建筑艺术作品集》 新拜占庭风格的马赛克饰面中庭

在申克尔最后的时间里,他出版了一本名为《高等建筑艺术作品集》(Werke derhöheren Baukunst,1840)的方案建筑著作。他被吉利的腓特烈大帝纪念堂方案吸引而立志成为建筑师,最后又以这本书中的两个方案建筑谢幕。这两个方案贯承着申克尔职业生涯初期在哥特建筑风景画——或者说哥特形式方案建筑——中所常见的将主体建筑置于一片自然环境中的办法,而这样的景象想必也是申克尔游历德意志过程中,在一个又一个城堡建筑面前所亲眼目睹的。两个方案都由文艺复兴建筑语言控制,也都在局部还原了希腊建筑原型的理想形式;其中一个的平面更为规整,很像是勒杜的作品集中出现的那种大型贵族官邸;另外一个更接近希腊帕特农神庙建筑群的面貌,它也被安排在了一个类似的高地之上。其中,第一个方案在中庭位置使用的大量琉璃马赛克饰面,居然赋予了这个空间一种被日后建筑学者们称为新拜占庭风格(Neo Byzantinism)的意味(图16)。所有的建筑语言和所有的次生风格,申克尔都不能拒绝。

申克尔一生的设计实践被其传人整理成册,并以《建筑设计集》(Sammlung architektonischerEntwürfe)为名于1858年出版。这本书中记载着的图纸内容,无论从属于何种建筑语言,都在其立面图中表达了对于砌筑技术的偏爱——每一条砖缝都在图面上被清晰记录,并且反映着完备的构造逻辑。德意志地区建筑师群体对于建造技术的执着通过大卫·吉利的引导,也成为了申克尔无法挥去的特征,进而最终具体化为他实践中大量出现的红砖建筑。这其中,于1832年设计建造的柏林建筑学院新校舍(图15)可以作为代表。这栋建筑具有十足的超前性:四层的红砖建筑没有被额外的穹顶和山花扰乱,精确和简练地被方形体量控制;立面上窗洞上的弧拱以及用以强调结构的竖向线条依然提示着这栋建筑出现于19世纪上半叶;而若非如此,申克尔在柏林建筑学院新校舍中的发挥就已经非常接近日后继承红砖技艺的后辈德意志地区建筑师们所设计建造的那一批早期德国现代建筑实践成果了。这座建筑不幸被二战的炮火波及;它没有被修复,反而于1962年被彻底拆除了。

谁是德意志?

普鲁士人辛苦追求的崛起和统一就是为了解决这个问题:他们试图通过军事与政治的强力手段结束整个区域自古以来的封建混乱,但却没有办法消除这千年割据必然会导致的文化多元。从建筑文化发展的客观规律上看,普鲁士人必定会在这场有着巨大烈度的统一大业中获得自己在建筑文化上的提振与兴盛,而他们也肯定会为整个德意志地区提供一位像申克尔这样有巨大贡献的建筑师——即便不是他也会是他的老师,亦或是其他潜在的可能对象。然而,八面精通的申克尔也不能在建筑文化领域回答这个问题:到底谁是德意志?

或者说,什么样的建筑能够反映德意志地区人们的日常生活与文化共识?援引自罗马和法国的文艺复兴建筑可以用来彰显崛起中的国家意志,而来自于区域内部的哥特建筑以及其原型罗曼建筑却也是建构国家身份中必不可少的组成部分;军事力量是普鲁士的立国之本,那么一体两面的军阀城堡也无疑会被被赋予对等的重要意义。即便是更为客观科学的建造技术,作为德意志建筑师们可能唯一的共同立场,也无法起到弥合观念的作用;在过去很长一段时间里,每当周围列强有优秀建筑样本出现,德意志的建筑师们便必须用自己的技术能力将其在本土落地再现;他们在这个过程中所培养的技术热情也是为了这个历史遗留的社会现实而服务的。

布雷、勒杜的建筑幻想经由吉利传递给申克尔,这种由建筑师做出的对世界形象的展望使他无法割舍对于方案建筑的执着——尽管这些方案建筑被更多的限制在建筑现实本身,缺少了布雷方案中人间天堂一般的壮阔,也少有勒杜方案中科学社会的宏大。即便如此,申克尔能够有这些方案建筑,就已经是德意志建筑师群体中少有的个案了。

身处多元化的社会现实之中,申克尔和他的德意志同僚们也只能报以多元化的建筑成果。当时也有人发现了他们自身的处境,1828年来自卡尔斯鲁厄(Karlsruhe)的更年轻建筑师海因里希·许布施(Heinrich Hübsch1795-1863)通过论文向他的德意志同僚们提出了一个世纪天问,《我们应该建立什么样的风格》(In welchem Style sollen wirbauen)。这篇论文在时年激起了广泛而又激烈的讨论,其中参与者却多在诸旧世界固有建筑语法中做比对,没能得到什么有效的结论。即便是到了百年之后的现代运动中,德国建筑师们仍还在苦求这问题的答案。