1 视角:工人、大都会与室内

在本文研究中,工人、大都会、室内是三个关键词。工人关于“主体”问题,大都会关于“历史”框架,而室内关于“空间”。工人问题的提出基于对当前学科研究视角的矫正,而“大都会”与“室内”,分别从宏观与微观两个层面,构成了与工人阶级相关的最为重要的两个场域。本文将以布朗奇的理论分析作为研究的历史分期,以工人阶级作为视角,从室内与室内化的角度,在大都会历史发展背景下,重新检视20世纪以来不同于主流中产阶级公共空间的另一种发展路径。

工人阶级是本文的第一个研究视角。如果说19世纪的城市化进程(比如巴黎、维也纳、巴塞罗那)与中产阶级的兴起存在着紧密联系的话[4],那么,简要的回顾现代主义运动的发展历史,就会发现工人阶级与20世纪大都会的关系议题,开始居于一个关键性的位置。虽然工人阶级19世纪就逐渐形成了,但是,直到20世纪初大工业生产方式广泛扩散之后,针对工人阶级的住宅问题才成为资产阶级不得不面对的议题,否则资本积累无法持续进行。在这个维度下讨论工人阶级与城市公共空间的关系,不能从巴黎奥斯曼大改造那样的中产阶级空间出发,比如林荫大道、公园、歌剧院及其城市广场,而是应该从工人阶级此时最为紧迫的居住问题出发。正是在居住问题的公有与共用逻辑中,我们看到了一种不同于中产阶级气质的新公共空间。也只有从这个时间起,资产阶级与工人阶级才成为社会空间生产进程中同等重要、无法分割的两面。两种主体分别形成了相应的公共空间类型与发展谱系:一种基于资本主义逻辑,一种基于社会主义逻辑。起始于两种不同的意识形态发展路径,一开始截然不同且平行发展,之后随着战后福利资本主义的到来开始融合,再之后在20世纪晚期新自由主义阶段逐渐交织——一部分差异在日益缩小,一部分差异在日益加大,最后,在21世纪网络社会与数字化技术的重新格式化语境下,呈现出无法言状的剧烈差异化与马赛克状态。

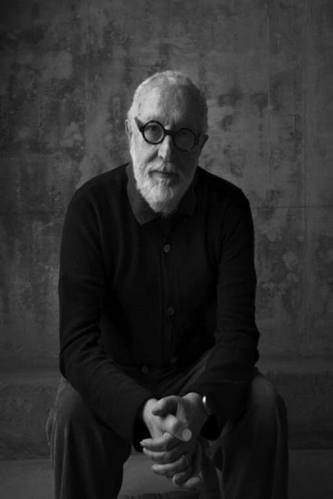

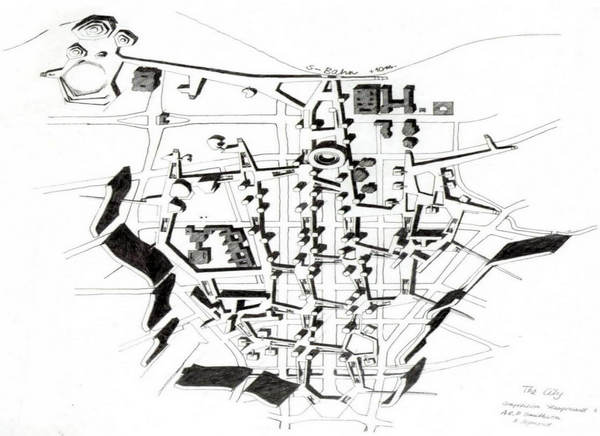

本文的第二个研究视角是大都会。为了具体化这个路径的历史框架、关键节点与内在理路,本文借用了意大利先锋建筑团体建筑视窗(Archizoom Associati)的布朗奇(Andrea Branzi)对20世纪四种大都会的理论区分,而不是沿用常规的将20世纪简单分为现代主义与后现代主义的粗略区分。1990年,布朗奇在《第四种大都会:设计与环境文化》(The Fourth Metropolis:Design and Environmental Culture)[5]一书中(图1),对20世纪欧美大都会发展阶段进行了批判性的总结:第一种是机械的大都会(the mechanical metropolis),第二种是均质的大都会(the homogeneous metropolis),第三种是混合的大都会(the hybrid metropolis),第四种是冷的大都会或普遍的大都会(cool metropolis or generic metropolis)。布朗奇的内在标准基于政治经济批判,并从环境文化的视角理解资本主义的物质发展后果,这就为我们理论化的铺陈了一个不断内卷化的资本主义总体发展图景。本文将在这个基础与语境上检视20世纪工人阶级与城市公共空间的关系问题,在此之后,继续借用布朗奇2010年对当代城市“弱的大都会”的界定,将2008以来的当代社会界定为第五个发展阶段,尝试对当前的现状进行特征性的描述。

图1-2 布朗奇(Andrea Branzi)与《第四种大都会:设计与环境文化》封面

图1-2 布朗奇(Andrea Branzi)与《第四种大都会:设计与环境文化》封面

本文的第三个研究视角是“室内”与“室内化”。历史的看,19世纪中期以来,无论是资产阶级的城市公共空间,还是工人阶级的城市空间,“室内”与“室内化”,在其中都扮演了一个关键性的角色。如果说文艺复兴时期的公共空间以室外化广场为特征,20世纪以来城市公共空间持续的室内化,一直就是一个无法回避的主流趋势。其实,资本主义发展进程中城市化尺度的不断扩张,与城市化内部的不断致密化,是资本积累外爆与内爆两个层面不可分割且同时交织的产物。当然,19世纪与20世纪前期,外爆占据着主要比重,而到了20世纪后期,内爆则逐渐日益重要。特别是随着20世纪晚期建筑体量的不断加大,以及当代数字技术的加速进化,内爆早已成为绝对的主导力量,它已经成为对所有室外空间的笼罩,使得原有的室外变成室内,而原有的室内变成了室内的室内。城市公共空间的室内化,是内嵌在资本空间生产进程的必然进程,同时,也已经成为我们体验当代城市的最为重要的介质。

2 工人宿舍与俱乐部:社会主义与机械大都会的室内

工人阶级城市公共空间的第一组范式是“宿舍”与“俱乐部”。这两个范式的出现是20世纪20年代欧洲社会主义意识形态的产物,其中最为激进的两个作品,一个是德国左翼建筑师汉斯·迈耶(Hannes Meyer)1926年,为城市工人居住议题设计的理论性作品Co-Op Zimmer[6](图2),另一个是俄国构成主义艺术家罗钦科(Aleksander Mikhailovich Rodchenko),在1925年巴黎装饰博览会美尔尼科夫夫(Konstantin Melnikov)设计的木结构苏联馆室内中,为苏俄新社会模型设计的工人俱乐部(Workers’Club)[7](图3)。在历史动因层面,这两个室内作品是社会主义意识形态与机械大都会生产条件同时交织的产物,而在历史结果层面上,它们成为了20世纪工人阶级公共空间的两个重要原型。

图2 汉斯·迈耶(Hannes Meyer),Co-Op Zimmer,1926

图3 左:美尔尼科夫夫(Konstantin Melnikov)巴黎装饰博览会苏联馆,1925;

图3右:罗钦科(Aleksander Mikhailovich Rodchenko)苏俄馆内部的工人俱乐部(Workers' Club),1925

这两个项目所面临的共同大都会语境,就是布朗奇所总结的,作为第一阶段的机械的大都会1。正是在1920s-1930s这个时期,就像在德国与美国社会中所呈现的那样,机械化大工业生产成为主要趋势。在这种情况下,作为劳动力再生产的工人阶级住宅问题,对资本的持续积累已经成为了重要问题。迈耶正是在两种语境的基础了提出了“Co-Op Zimmer”这个理论性作品。它可以被理解为对个体工人生活的最极限的简化:空间的四壁去除了一切个人生活的痕迹,所有的家具——床、椅子、储物架——以孤立的物体状态以及可移动性的方式,被临时的聚合在一起,暗示了一个中世纪修道院般的禁欲主义气质。就连唯一带有休闲气质的留声机,也应该被理解为一个文化宣传工具,而不是一个资本阶级化的娱乐工具。进一步的说,Co-Op Zimmer的整体内涵指向了一个为新兴的工人群体服务的宿舍,而不是中产阶级的私人房间。Co-Op Zimmer房间的临时性与无根性特征越强,就越是体现了宿舍被理解为工人居住的一种权力——它不是为某个人量身定做的,而是作为一种共同分享的公共福利的公共空间。不仅如此,Co-Op Zimmer还暗示了另外一种内涵,即最大化的去除个人房间功能的完整性,才能引出另一种工人阶级集体空间与公共空间出现的必要性,这就是罗琴科的工人俱乐部室内项目所指涉的意义。它和Co-Op Zimmer一起,构成了20世纪初工人阶级公共空间的两面。

1917年俄国革命的胜利以及进入一个未来新社会的使命,给了罗琴科一个拒绝古典和传统地域建筑语言的道德理由。罗琴科在梅尔尼科夫的构成主义苏联馆中,将社会主义意识形态内涵与轻质木造、几何机器语言、集体事件与图像氛围做了充分的结合。在这个空间中,一切资产阶级气质的装饰、与个人性的休闲角落都被去除了,相反,呈现在空间中心的是没有靠垫的坚硬的几何形椅子、用来存放宣传杂志和小册子的长桌,以极其紧密的家具尺度暗示了工人集体聚合在一起学习时的团结性;而在空间周围,则挂着列宁的图像、苏维埃共和国的海报、以及一排排供工人阅读的期刊。苏联馆的室内清楚地表明工人阶级的公共空间一开始就不是资产阶级休闲气质的娱乐消费场所,而是凝聚社会组织关系的“社会冷凝器”。社会冷凝器的公共性与宿舍的个人房间形成了不可分割的两面,共同指向对未来社会主义企业生活模式的实验。这个模式不仅在20年代后期金兹堡(Moisei Ginzburg)领导当代建筑师联合会(OSA)的一系列建筑项目中得到落实,也在21世纪意大利当代建筑师奥雷利(Pier Vittorio Aureli)近二十年来,为当代知识工人服务的一系列社会住宅项目得到进一步的发展。

3 福特制传送带:生产主义与均质大都会的室内

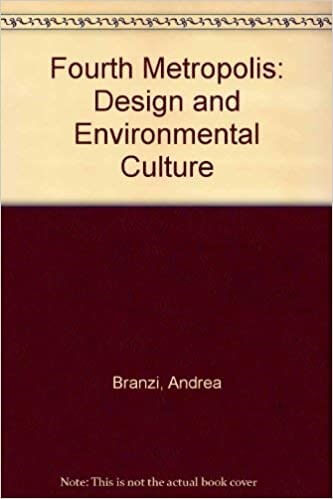

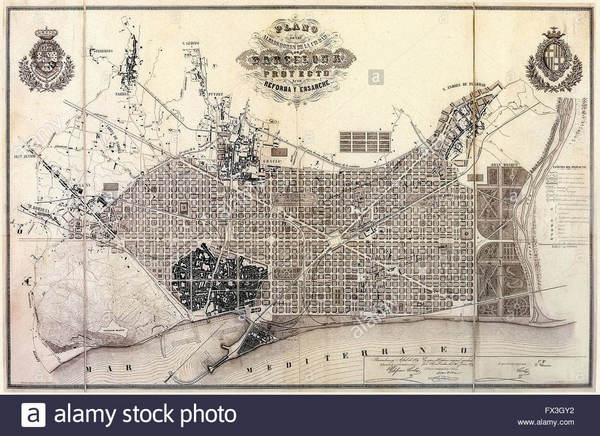

与布朗奇第二阶段均质的大都会(1940s-1950s)对应的,工人阶级城市公共空间的第二组范式,是福特制流水线化的城市交通基础设施空间,或者说,可简化为“福特制传送带”。在这个历史阶段,美国的福特制生产方式已经不是局部的技术创新,而是已经大规模的扩展到战后欧美全社会,按照意大利左翼哲学家马里奥·托隆蒂(Mario Tronti)的说法,此时整个社会都成为了一个工厂[8]。如果把城市交通基础设施空间理解为一个福特制的传送带,那么这条谱系起始于西班牙工程师塞达(Ildefons cerda)1860年的巴塞罗那规划(图4),之后在德国城市规划师路德维希·希尔贝塞尔默(Ludwig hilberseimer)1924年提出的理论方案——垂直城市(Vertical city)中得到为最为深刻的呈现(图5),之后在二战后英国建筑师史密斯夫妇(Alison and Peter Smithson)1958年的柏林城市竞赛方案(1958 Hauptstadt Berlin competition)得到进一步发展(图6),并在20世纪晚期资本主义城市中心区域致密化立体连接过程中广泛应用。

图4 塞达(Ildefons cerda)1860年的巴塞罗那规划

图5 路德维希·希尔贝塞尔默(Ludwig hilberseimer)1924年的理论方案——垂直城市(Vertical city)

图 6 史密斯夫妇,柏林城市竞赛方案(Hauptstadt Berlin competition),1958

当塞达1860年对巴塞罗那进行规划时,他头脑中已经预设了不断增长的工人阶级在城市中的聚集,以及由资本主义生产不断聚集所产生的,以生产为目标的城市化(Urbanization)逻辑取代了传统基于阶层文化象征的城市(city)逻辑的事实。他把工作重点放在了城市交通基础设施本身,而不是建筑空间。在他看来,只有建构一个整体的流动网络,而不是孤立的改善某个独立的生产空间,资本、商品、劳动力才能更高效的按照生产原则持续的服务资本的积累。这种以交通基础设施为核心的新规划,代表了19世纪资本主义工业生产方式内在的理性化制度建构需要,并进一步取代了西特(Camillo Sitte)1889年提出的带有中世纪怀旧情结的、形式美学化的城市公共空间逻辑。

希尔贝塞尔默显然继承与发展了这一理路。在1924年的垂直城市项目中,原本水平配置的工人阶级宿舍、基础设施空间与工厂这样的生产空间,发生了一个垂直性的整合。这意味着在城市空间与城市设计尺度上更高生产效率的追求2。按照奥雷利的解读,在希尔贝塞尔默的垂直城市方案中,城市化被理解为流动性、生活和工作的总体性超级叠加(Urbanization as a totalizing superimposition of mobility, living, and work)[9],这一点我们可以清晰的从城市剖面透视的组织逻辑中看到。对希尔贝塞尔默而言,一方面,水平网络的图解已经无法抓住高度福特制条件下城市及城市化的新特征,用剖面而不是用平面表达城市是关键性与必要的;另一方面,概念图表达的重点已经转向内在机制,而不是符号化的美学表象。比如,在垂直城市中,19世纪那种中产阶级公馆化的建筑,已经被为资本生产逻辑服务的不断重复的相同的城市系统(urban systems)所取代。因此,在这样超级复合系统中,每个工人只能成为内嵌其中的原子化的个体,或马尔库塞所说的单向度的人,生存在一个像酒店/宿舍一样的无根性的建筑类型里面。楼下就是工厂,地下就是城市地铁与管道基础设施,地面已经成为汽车的海洋,工人阶级的公共空间,只能存在于工厂空间顶楼形成的连续平台中。这意味着工人阶级在城市空间中的流动方式,即福特制流水线般的移动场景,成为公共空间的类型表征。

这种连续化的福特制城市平台,在史密斯的柏林城市竞赛方案中得到了进一步的清晰表达。史密斯继承了希尔贝塞尔默方案中对工作、居住与城市流动三种方式同时整合的必要性,并通过错位复合的方式,立体化加密了城市交通基础设施的厚度与多样的流动性,使得福特制传送带呈现出更为复杂精密的层级叠合,从而在一定程度上,创造了将工人阶级与中产阶级适度交织的城市公共空间体系,即使这些交织仍极其有限,但这预示着随着资本主义的发展,一个更加包容性的混合时代的来临。

4 超级市场:消费主义与混合大都会的室内

20世纪工人阶级第三种城市公共空间范式是“超级市场”,其历史分期与20世纪60年代到80年代末对应,即布朗奇所命名的混合的大都会阶段。不同于之前一个阶段福特制“生产主义”在城市公共空间的主导作用,这个阶段“消费主义”在城市公共空间的发展起到了核心主导作用。在这个时期,中产阶级与工人阶级的公共空间类型与规模都得到了充分的发展,比如服务于郊区中产阶级社区的封闭式购物中心的兴起,服务于中产阶级度假需求的主题公园的兴起,以及服务于更广泛阶层的超级市场的兴起。特别是超级市场,一方面使商品的聚集达到的极限丰富度与极限密度,使其所其服务人群产生了最广泛意义的具有包容性的交集,另一方面,由于其建筑形式仍延续了福特制标准化厂房的核心特征,使得它本质上仍旧是理解资本主义生产机制的核心对象。这种内容与形式的激进矛盾关系立刻引起了布朗奇与建筑视窗小组的兴趣,并在他们无止尽城市(No-Stop city,1968-1972)的理论方案中,将超级市场作为最重要的社会批判模型。[10]

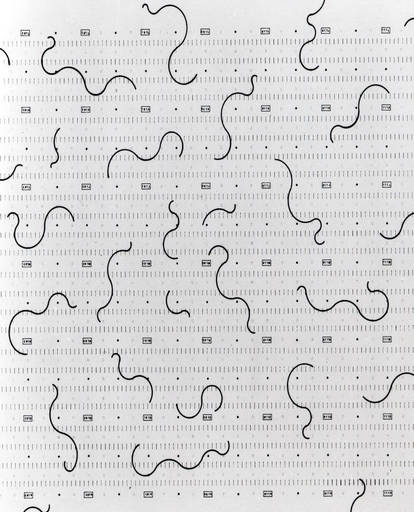

对工人阶级而言,超级市场的公共性特征正是来自于资本持续积累过程中必要要面对的混合性。混合就是意味着更大的市场与更多元的人群,从而被迫吸收更多元的异己力量,只要将这些力量控制在一定范围之内,资本就是可以接受的。在布朗奇的超级市场模型中,城市化被理解为三种城市范式的超级并置,即工厂(生产)、超级市场(消费)、与停车场(游牧性的居住)[11],但它们不是三种不同的空间类型的后现代式拼贴,而是共用了一个相同的网格标记,也就是我们在这些图解中看到的那些均匀分布的圆点与数字标记(图7)。如果希尔贝塞尔默的垂直城市形象的展现了地下层的地铁(交通)、地面层的工厂(生产)、屋顶连续平台的连续(人行步道)、宿舍式的酒店(居住)的垂直超级并置,那么布朗奇的无止尽城市带来的第一个变化,就是放弃了剖面式的空间场景展示,重新回到了平面,但这个平面也不是赛达的平面道路规划图,而是一种没有外部边界,仅仅再现城市系统本身的图解。换句话说,城市已经成为了一个巨大的室内,城市的整体形象已经消失,能感知到的仅仅是城市的碎片,以及支撑所有碎片自由流动的均质化基础设施[12];超级市场模型带来的第二个变化,就是布朗奇第一次将“消费”系统引入对城市空间与城市设计的分析,由此带来了混合性的激增(图8)。这就意味着资本主义城市从“买”的文化——生产者主导的标准化文化,开始进入到“卖”的文化——消费者主导的混合文化,在“卖”的文化里,一切历史、景观、价值、形象、符号都可以拿来交换,一切所要交换的东西都要将自己塑造成一个诱惑性的商品,才能真正的被买入并参与全球市场的竞争。正是在这个意义上,工人阶级成为了中产阶级与市场争夺的对象,改变了过去只能被动内嵌在稀缺性商品的从属结构之中,从而从本质上获得了公共空间的权力。虽然这种权力仍然是一种被塑造的假象,但这种假象已经意味着资产阶级主导的社会治理的权力关系,被迫向越来越包容的方向进化。在某种意义上,这个超级市场内部不仅仅销售商品,还销售平权运动、少数族群运动、各种青年反文化运动。但是,无论这些局部的抵抗如何的有效,在整体上都未真正触及资本主义体系的颠覆,这也就意味工人阶级的公共空间永远是在一定控制逻辑下发展的。随着资本将工人阶级不同的抵抗定价与商品化,它们很快成为了这个超级市场内部的特殊商品,以符号的形式在这个无限的空间中自由交换——公共性最终成为虚无。

图 7 布朗奇与建筑视窗,无止尽城市,1968-1972

图8 布朗奇与建筑视窗,无止尽城市,1970-1972.超 级市场作为社会批判模型

布朗奇与建筑视窗理论研究工作的意义,并不是在于他们为工人阶级提供了一个关于未来的乌托邦,而是在于他们从工人阶级视角,对大都会进行了一个批判,这在他们自己的理论文本写作中清晰的表达出来[13]。为了深刻的理解工人阶级与大都会的关系,他们冷静的站在了一个零度立场,冷静的对社会现实背后的本质进行再现,即,他们仅仅再现了一个晚期资本主义的系统逻辑——他们再现的不是表象,而是这个系统本身——这个系统既存在内在的标准化,但在表面上又存在无限的多样性。换言之,工人阶级的公共空间,在这个时期即使已经扩展了诸多的社会政治内涵,但仍旧在这个系统之中。

5 室内都市:拥挤文化与普通大都会的室内

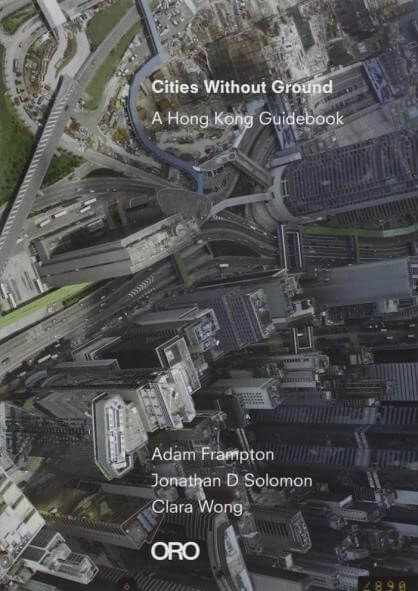

20世纪工人阶级城市公共空间的第四组范式是“室内都市”或“室内都市主义”(Interior Urbanism)。它的出现是资本主义60年代之后,外爆式发展与内爆式发展相互叠加的产物。在这种模式自20世纪90年代以来,随着经济全球化进程加速与信息技术的持续进化,变得越发明显。布朗奇将这个阶段称之为称作第四种大都会——“冷的大都会”或“普通的大都会”,这个概念在库哈斯这里被充分发展3。库哈斯通过1978年出版的理论写作《癫狂的纽约》,以及1995年出版的实践项目研究《S,M,L,XL》,对普通大都会的文化特质——拥挤文化,以及对普通大都会的建筑学后果——关于“大”理论做了充分分析[14]。正是这两个因素导致了20世纪晚期建筑体量与内部差异内容的激增,从而导致室内都市主义的出现。这种室内都市主义既指向排斥着工人阶级的精英化的中产阶级空间,比如美国建筑师波特曼(John Portman)著名的飞地化的中庭式酒店(Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles),也指向包容着工人阶级日常活动的开放式室内都市主义空间,其中,最为典型的案例,是亚当·弗兰普顿(Adam Frampton)、乔纳森·D·所罗门(Jonathan D Solomon)、克拉拉·王(Clara Wong)三位建筑师关于香港中环城市空间的研究,这个研究在《没有地面的城市》(Cities Without Ground,2012)项目中得到了充分展开(图9)[15]。

图9-1 “没有地面的城市”及其图解

图9-2 “没有地面的城市”及其图解

亚洲城市成为20世纪工人阶级城市公共空间的最后一个范式绝非偶然。如果按照资本不断扩张与运动的趋势需要,拥有庞大市场的亚洲必然被纳入资本运动的领域,这也就是库哈斯在《S,M,L,XL》的最后一页,借用邓小平深圳改革的海报招贴,预示了他对亚洲研究兴趣的原因[16]。20世纪90年代的亚洲正在成为全球制造工厂的地方深入,因此也就成为了世界上最大的工人阶级形成的地方。不同于波特曼服务于精英阶层的、中庭式酒店的内部性与封闭性,在香港这样的亚洲式高密度城市,形成了一种混合着公共与私密,或者说,一种私有化的城市公共空间。这种私有化的公共空间在产权层面来自于资本主义,但在使用方面却保持着一定比例的共享与共用。它当然已经远离了社会主义的意识形态内涵,但却形成了一种高度杂糅的、包容着多重文化的城市空间[17]。比如在《没有地面的城市》项目中,中环区所有街区的不同建筑类型,连接成为了一个超级连绵、交织、复合的系统。这个系统令人震惊的程度与无限的吸纳力,已经远远超过了西方城市综合体发展的程度以及西方经验所能解释的范畴。其间,香港的新工人阶级,或包括更大范围的全球大众通过地铁进入这个区域时,首先到达的就是这个系统的心脏内部,然后以此为中心向各个方向蔓延。比如他们早上上班时先到达的可能是一个购物中心的中庭,而不是建筑的外立面,因为地铁站门厅空间已经深深进入了城市综合体的心脏,随后,这些流动的人群可以任意的在建筑内部的电梯、中庭、走道、外廊等各种要素中自由穿行,之后通过自动扶梯进入到一个写字楼建筑的大厅,其后会被不知不觉的引向一个酒店,或者是半山的公园。他们很容易就走出一栋建筑,但很快就会进入另外一栋建筑,但不太容易走出这个系统。他们所能自由通行的领域就是公共领域,不能进入的就是私人领域,但这些公共领域大多具有私人化公共空间的性质,是无数个私有系统为了获得资本所需的人流,以及为了连接到整体大系统所不得不交付出的空间成本[18]。在这个系统中,香港的市民/工人阶级将体验到城市与室内、地下与地上、公共与私密如何进行了人类想象程度中最为复杂的编织。形式表面越是流动,就越是能感觉到其后经过了一个复杂的社会协商与谈判,才能将孤立的建筑单体编织成一个超级复杂的城市公共空间系统。如果说库哈斯在《俘获地球的城市》中仅仅描述了在资本的空间生产条件下,差异个案如何在一个理性的基础设施网格中共存,那么《没有地面的城市》则呈现了在现实空间的社会实际使用议程中,这些差异个案如何在社会协商机制下,成为了一个外部模糊不清,内部提供了大量空隙的巨型系统的可能性。正是这个超级系统的间隙与空隙,在客观上成为了20世纪晚期工人阶级的城市公共空间。

6 一个人的房间:数字工人与弱大都会的室内

新自由主义引发的经济全球化在全球遭遇瓶颈之后,工人阶级的问题重新回到当代问题面前,特别是数字工人在未来激进技术引发的新社会型构格局下所要面临的新局面问题。为工人阶级服务的公共空间,在一定程度上,是未来社会生产方式转型趋势下所要面临的重要问题,也是弥合全球化留下的社会矛盾的重要切入口,这正是本文研究这个问题的必要性。

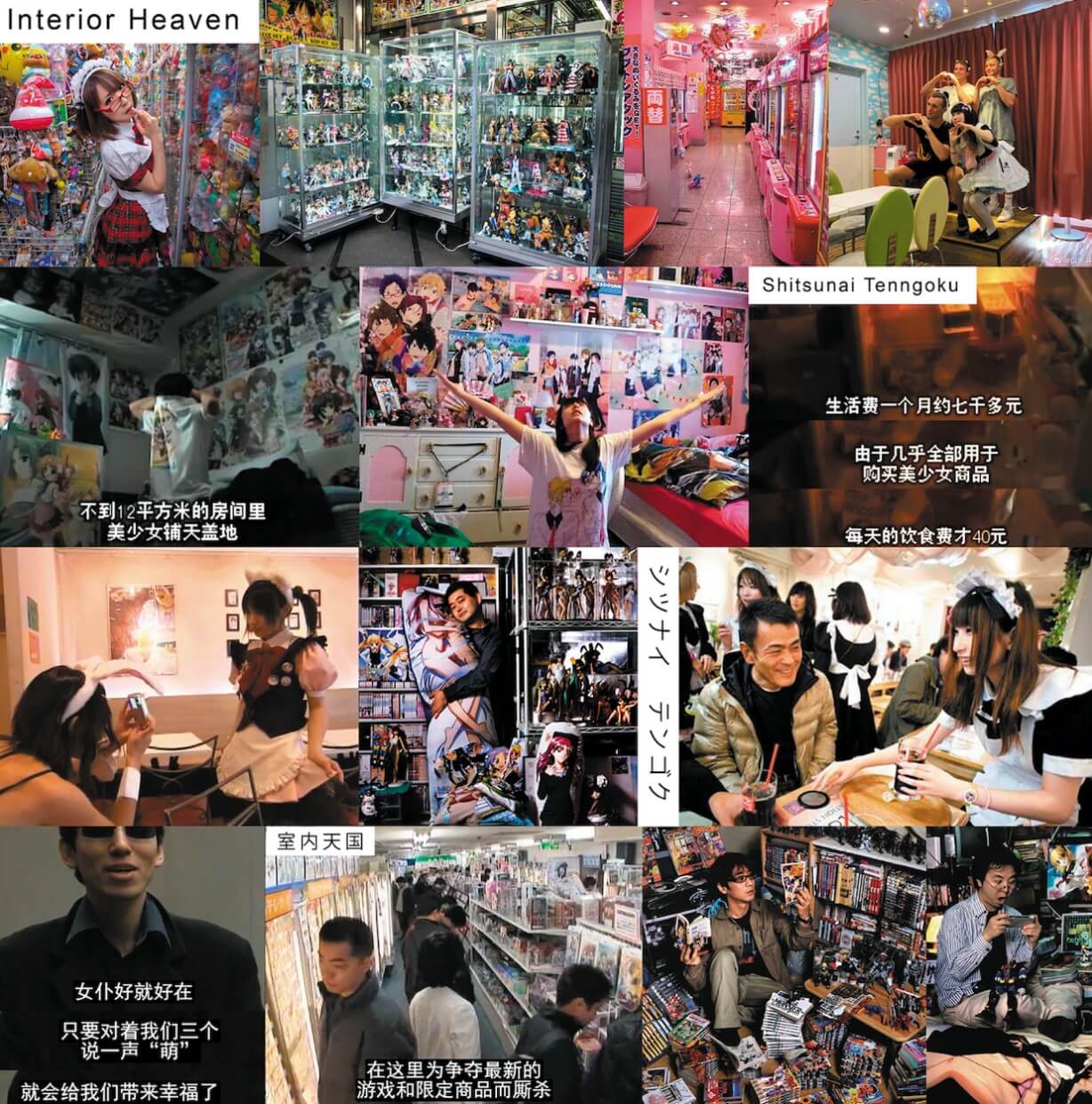

从目前已经逐渐浮现的事实看,21世纪工人阶级的城市公共空间范式,重新回到了个人房间。如果说20世纪工人阶级的城市公共空间还能显现为某种物质载体的话,那么,此刻21世纪的全球数字工人所面对的公共空间,越来越向网络空间转移。整个全球尺度的数字空间对物理空间的征服,以及30年经济全球化进程进一步加大的资产阶级与工人阶级的贫富差距,使得作为集体身份的工人阶级整体日益离散为无数游牧性的个人。数字技术引发的数字空间的无限扩展,实际上解决了资本空间生产无限积累的内在需要,同时也就必然导致物理空间的更加衰落与马赛克化。衰落是整体性的,但不是平均的。对中产阶级的城市公共空间而言,现在仅有主题公园与城市基础设施型化的购物中心还保持着部分的吸引力,对当代年轻一代的数字工人的城市公共空间而言,放弃了对现实空间的迷恋,自我的持续赛博格化,永久的躲到的个人居住房间,已经成为了被迫的选择。

晚期资本主义对数字技术的高度迷恋与飞速发展,实际上已经制造出了大量无用的人群,蓬勃发展的机器人实际上正在杀死传统的工人阶级,也在让新形成的数字工人阶级日益个体化,并且越来越意志消沉。就像《黑镜》中所展示的,数字技术最终将一切现实空间吸纳进入可以无限延展的网络空间,现实已经成为了虚拟世界中可被随时替换的屏幕。更为重要的是,这种生活方式正在成为未来的工人阶级的主要生活方式,我们只要看看日本秋叶原大厦中大量存在的没有窗户的房间,看看那些可以长年生活其中不走出的新人类,其房间的气质已经由100年前的禁欲主义,变成了今天气质上的“颓废”、“超扁平”与“极多主义”(图10),从而就会理解这就是未来数字工人阶级面临机器人竞争与被取代命运之前最后的挣扎。如果资本主义意味着数量目标的不断复利式累积,那么,数字空间对现实空间的取代就无法避免,与之相伴随的数字工人的命运也就像日本已经呈现的未来一样残酷且现实。数字世界的虚拟交往空间与社交空间越是发达,现实中的公共空间就越是萎缩,这个趋势已经无法避免。

图10 日本秋叶原大厦室内,当代数字工人的公共与私人生活

这种极度离散化与个体化的气息,在布朗奇2006年理论项目《弱与离散的现代性》(Weak and Diffuse Modernity: The World of Projects at the Beginning of the 21 Century)与2010年第12届威尼斯建筑双年展上呈现的《弱的大都会:新雅典宪章》(The Weak Metropolis: for a New Charter of Athens)中也得到了理论化的说明[19]。布朗奇继续引用了40年前无止尽城市理论图像进行意向阐释(图11),但不再强调那些均质化的基础设施网格,而是强调那些散点化的、像电子游戏痕迹的云状图像,像海洋浮游生物一样不断的游动在无尽的电子空间之中。此时,任何一个微小的室内空间都可以通过电脑与全球资本主义连接起来,使得物质性的建筑彻底消失,最后,城市与建筑全部溃散为一个又一个室内,一个永远没有外部的世界,这个彻底内化的屏幕,就是数字工人的游牧生活空间,是他们的最后的公共空间,也是永远被系统监视的公共空间。

图11 布朗奇与建筑视窗,无止尽城市,1968-1972

总结

从工人阶级的视角,而不是从中产阶级的视角,重新看待城市公共空间与城市设计的关系,是本文的核心研究理路。在对这个谱系的梳理过程中,室内与室内化,始终扮演着一个关键性的角色。对工人阶级而言,传统高强度的体力劳动,抑或当前长时间的数字化劳动,都是在室内发生的。工人阶级没有足够的闲暇时间像中产阶级那样享受室外化的公共空间,而是只能把公共空间建构在基本生存需要所必须使用的空间类型的基础上。这就是我们从居住意义上,把集体宿舍与俱乐部作为第一个阶段的原因。到了第二个以生产为主角的阶段,工人阶级公共空间的室内化倾向有所矫正,开始转向福特制传送带式的城市交通基础设施空间,但随着消费主义的来临,室内空间再次成为第三阶段的主角,这就是无止尽城市对超市模型使用的原因。到了第四个阶段的城市空间,室内与室外空间反复交错,就像在香港中环中所体验的那样,一个无限蔓延的内化倾向笼罩了一切城市空间。而最极端的第五阶段,则是数字空间将现实空间的彻底的室内化。这个趋势既悲凉,又真实。在不远的将来,公共空间的最终消失,就像回到同样匮乏的前现代社会一样不可避免。当然,这只是一种悲观论的版本,如果用乐观论的版本来看,新数字工人阶级的公共空间还有另外一种可能,只是我们目前还看不到。