基础

在个人终端如此普及的时代,计算机产业及其相关领域中的巨头们都给出了指数级技术革新的显示计算能力策略。例如在2021年4月的英伟达公司线上发布会上,技术人员创造性地使用了实时仿真和协作平台模拟出来了几可乱真的虚拟环境,并通过对其CEO黄仁勋的数字孪生模型及AI训练来模仿其身体细节,从而“蒙骗”了收看人群一个多小时之久(图1)。另外实时渲染技术的日益完善,显示效果之逼真甚至是五年前完全无法预想到的。最新的虚幻游戏引擎则给出了场景细分面的优化解决方案(即场景细节丰富度)及动态全局光照技术(视觉真实性),这意味着设计师创建极高精度及细节丰富度环境的能力拓展了极大的边界(图2)。而云渲染技术在5G高速网络传输技术的支持下,可以预见到,未来只需要简单的一个终端设备连接至互联网即可以享受到堪比现实的精美渲染体验。

这些技术的存在及发展,正如同现代主义之前钢筋混凝土与玻璃所展示的潜力一样。在媒体盛行度极高的如今,建筑变得更加的快消化,作为这一现状的回应,可以认为将会有越来越多的建筑,其实现的目的会从效能转化成乐,而其发展策略则会从实体转化成虚拟。建筑师可以进一步摆脱结构、材料、预算和功能等传统考量的束缚,而发展更为个人主义的空间创作。但新的创作,也同样会产生新的规则束缚,例如设备限制及新的商业规则。

存疑的坚固性,即时的实用性与美学性

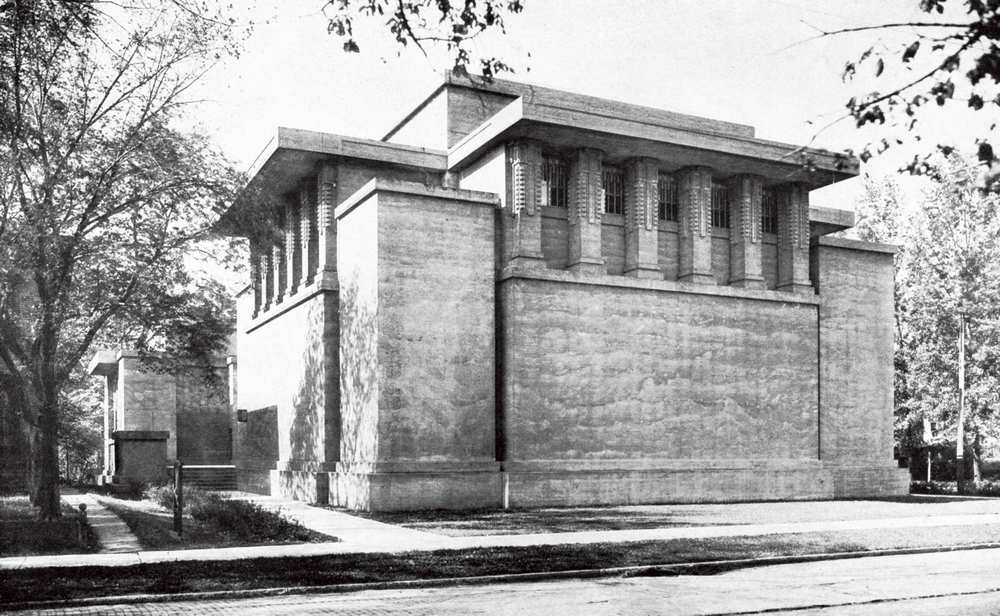

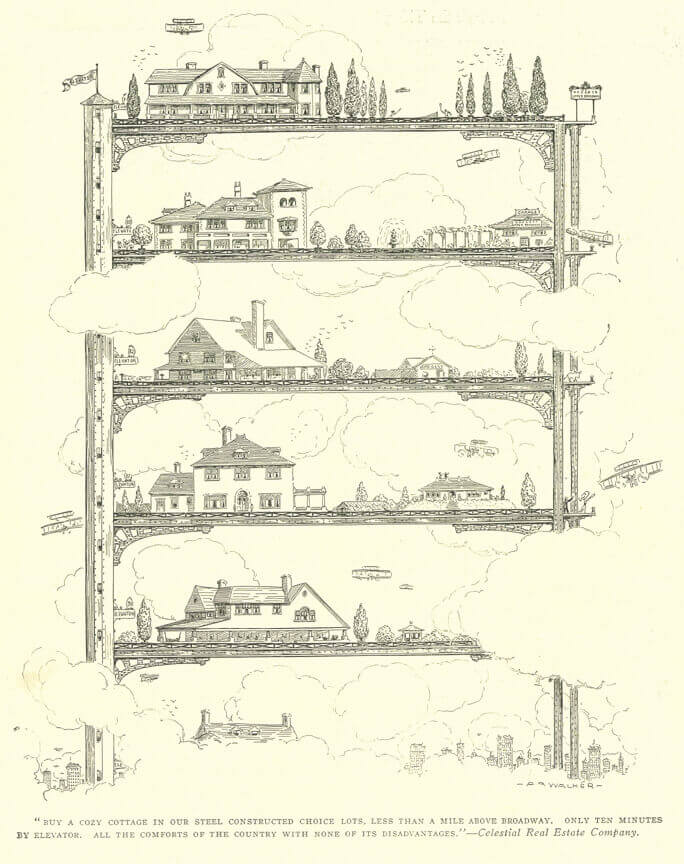

1905年,赖特在设计联合教堂时使用了当时最具潜力,令人兴奋的新技术——混凝土,以此来表达了其与草原风格的切割(图3)。同时期的纽约曼哈顿上空,由于电梯的发明,一场对于建筑高度的角逐正如火如荼地进行中。在1909年《生活》杂志中的一篇A.V沃克创作的漫画中则包含了84层的巨大钢结构(图4),充分说明了当时人们对于反重力、反自然律的建造欲望。直至今日,全世界的混凝土总消费量据统计已达30亿吨,相当于分给地球上每一个人接近半吨,而如今的都市也早已变成了钢铁的丛林。

毋庸置疑地是,无论是哪一种物理意义上的构造(新建、扩建和改建),它都意味着巨大的自然资源与社会资源的集结与消耗;同时它能否会存在很长的时间,但因其坚固性而难以自我迭代。2019年4月的一场大火将巴黎圣母院的屋顶结构几乎损毁。但具有讽刺意味的是,与此同时在知名游戏公司育碧的《刺客信条》系列游戏中,高精度还原的巴黎圣母院模型被完整地永久保留了下来。玩家不仅可以通过人眼视角,观察建筑的完整面,同时也可以通过攀爬近距离地观察巴黎圣母院的局部细节。因此在巴黎市政府重修巴黎圣母院的进程中,运用了大量《刺客信条》中的巴黎圣母院信息进行指导(图5)。由此得出的一系列论题是:如果可以达成同样的或接近的视觉效果,物理意义上的建造是否仍有必要?如果建筑师如此依赖物理性,又如何做到设计与实现完成度的高度统一?如果答案都是否定的话,那么我们如何看待长久以来建筑物理意义上的本质——坚固性与脱离物理束缚的建造欲望之间的矛盾关系。

在上世纪六七十年代,日本的新陈代谢运动就是以现代主义为基础,开始进行基于自然新陈代谢现象的一种乌托邦实验。新陈代谢派尝试塑造一个可以解决当代城市问题的乌托邦,即城市具有持续生长以及自我更新的能力,建筑根据社会需求的发展进行自我发展。新陈代谢所产生的社会根源是因为社会急剧变化的同时现行体制下却无力应对这种变化的矛盾,同时丹下健三和他的同侪们认为建筑的革命和城市的重构比其他任何事情都更容易引发现代社会新秩序的产生。而在无时无刻都在发生剧变的当下社会,对于建筑与空间的需求也在随时发生着变化,谈论一个物理静态建筑的实用性问题是否已经脱离其实用的本质。

图3 联合教堂

图4 1909年生活杂志漫画

图5 《刺客信条》中的巴黎圣母院与现实的巴黎圣母院

新陈代谢派的流产揭示了建筑更新速度与社会前进速度的脱节。但建筑该如何升级成一个能快速更迭并满足社会的载体,在当今已经给出了较为可行的答案——虚拟化。新陈代谢派在实践层面脱节,是由于当时的机械技术、材料技术与能源利用等问题所造成的(图6)。就算将其拿到现在,通过社会综合力量来完成依然非常困难。但相反的,由于虚拟技术与信息化的出现,实时变化的空间功能需求也许可以在未来与虚拟现实技术结合,产生动态功能空间。我们未来的建筑实用性需求则被转化成了空间动态功能的需求,当虚拟现实技术的介入,这种需求改变引发的空间转化将会是即时的、低消耗的。

在直接的建筑功能外,人对于建筑的感知是感官体验。如果这种体验可以被看作为一种实用性与美学性的延续,建筑学的定义将被重新颠覆。概念建筑师里亚姆·杨(Liam Young)认为,建筑应抛弃其作为建造物功能的传统观念,将自身当作一种讲故事的方式来传达给更多的观众(图7)。换句话说廉价的、快消的“建筑感受”消费才易于被大众接受,甚至改变大众。它将不再是一种昂贵的、固态的资本奢侈品,而会变成廉价的、便捷的大众消费品,通过新的媒介去体验虚拟空间将如同日常行为一样轻松。大众对空间的高度体验将会免去时间意义上的消耗,而是即时的、可参与的。

图7 里亚姆·杨想象的星球市

图8 投影出来的巴米扬大佛

不同尺度的界面化实践

空间的界面将不再局限于其固有的物理姿态,而是积极地与多类电子界面互相联动。从投影到开源模型,从场地到终端屏幕,越来越多的社群将被虚拟化的空间界面与其机制、内容紧密地联系在一起。而空间界面及其机制、内容也将随着时间收到社群不间断的反馈,从而自我迭代进化。

作为希腊式佛教艺术的经典作品,巴米扬大佛于2001年被塔利班所彻底炸毁。在2021年的20周年纪念日上,主办方运用了25台60万流明的特制3D投影设备(一般电影院为2万流明)在佛像石窟原址上完整重现了53m高的佛像(图8)。值得注意的是现场技术主要使用的是投影拼接,需要运用边缘融合和几何校正的技术在粗糙不平的遗址现场进行调试,从而达到逼真的效果。巴米扬大佛投影并非是一次纪念活动的简单衍生品,而是一场即时的且公众可参与及共享的修复行动。

Runze Zhang与Alessio Grancini在他们南加州建筑学院的联合毕设中研发了《删除游戏》的雏形(图9)。《删除游戏》是一款关于城市壁画空间的多人增强现实/混合现实游戏,用户可以在个人终端中随意拾取、挪动城市壁画中的物件,并以富有建筑性的体块呈现。每一个场景中的壁画都有它独特的规则,这些规则会和壁画周边的城市环境有关,而且这些规则会随着壁画的寿命不断变化。玩家将在对场景破坏和重组中产生合作,同时重新激活城市空白空间。虚拟现实技术在此不仅仅是建筑设计的工具,它同时就像图片视频一样,是具有尺度上的自由度的三维媒介。从技术角度,这个游戏可看作一个建筑和城市尺度的应用。

图9 《删除游戏》

图10 抒情视角(PERSPECTIVE LYRIQUE)

法国的1024建筑事务所(1024 architecture)在2010年的里昂灯光节上运用了音频分析算法设计了一套互动视觉装置“抒情视角(PERSPECTIVE LYRIQUE)”,使得策肋定剧院(Célestins, Théâtre de Lyon)的立面可以在观众音量及音乐的影响下进行视觉上的变形,扭曲、拉伸、旋转与畸变,同时可以转化为人像的形式(图10)。这是一次物理化的建筑界面、人群和虚拟化的建筑界面三者之间的直接互动,建筑界面在算法与装置的影响下变得更为的叙事化与交互化。

身份:从背景从属到内容生产

随着科技的发展,人类得到信息的途径也被大大拓宽,建筑传达信息的方式也从原来的面对面体验(in person)慢慢向图像信息转变。在这个虚拟世界中,建筑师将不再被重力与材料所限制。设计产出将是多元、自由的,甚至动态的。建筑不再是大而概之的所谓生活背景从属,而是实实在在的内容生产界面。建筑师将会增加界面内容生产者的身份,其设计将包括但不限于城市云可视化计算、建筑数字孪生、交互投影及游戏、数字资产管理等。“建筑”建造的过程将不再是耗时且复杂的,而会被重新定义为实时与直接的。在这一背景之下,建筑学的体验将不再受到任何物理完成度的制约与影响,而完完全全的转变成个人的精神消费品。

上世纪60年代,全球文化革命热潮下出现的多个建筑乌托邦思潮,在经济泡沫的消退的同时也迅速降温。之后更加折衷的发展过程,让建筑学仿佛失去了活力。但随着一体化经济的进一步扩张,建筑的商业溢值大大地提高了享受它的成本。但相反的,当人们开始真正拥抱虚拟内容消费的时候,建筑师所建造的东西可能是与传统意义上物理层面的实体完全对立的内容。而建筑的存在也并不再以单纯物理层面来呈现,而是真正地参与到社会上可持续更迭的实践当中。而受其刺激下的社会环境,将会衍生出新的商业行为与文化契机。

结语

我们的时代面临着从从单纯制造为主的经济逐步降低、而服务与知识为主的新数字经济比重逐渐增加的处境。在这个计算机技术大幅度进步的时间点,建筑实践也许会被重新定义。很多我们所熟知的名词与规则将会被新的视角所看待,新的方法也会不断产生,来推动学科的发展。界面化建筑的提出并非仅仅对直接结果的展望,而是以建筑学为立场为城市创作者与相关思想者提供孵化环境。在虚拟世界中,建筑学将被整合入虚拟生产链之中,它将跳脱出固有的物理定义,开启第二个黄金时代。