古典建筑学中的算法

比起其他专业人员,建筑师对历史总是要更为着迷。为什么呢?在众多可能的解释中有一条最为明显。建筑(包含建筑物以及广义的建筑学)的生命周期往往很长,至少建筑的实体化表现是这样。这些建筑物存在于世界上各个有人居住着的或曾经居住过的角落。我们对其崇拜的程度不亚于我们自我陶醉的程度。建筑师从中找寻灵感,并研究其背后隐藏的理论。历史不断地教给我们建筑师各种知识,而我们为了做出崭新的如同历史上那些建筑一样经久不衰的设计而不断地开发利用着这一宝贵的资源。我们引用这些历史建筑来证明我们自己所创造的建筑理论以及以这些理论而实体化的建筑物是经得起推敲的。这些建筑物比我们自己要在这个世界上驻留的时间更久,这一事件本身便是对这些建筑物存在合理性的证明,也是对作为其建造者的我们,自身的智慧的赞美。

假设我们可以将古典甚至古代建筑融入计算设计的框架中来讨论。在这种情况下,不难发现,这些时期的许多建筑物可以使用数学模型轻松解释和概括,例如各种类型的金字塔和古典建筑柱式。

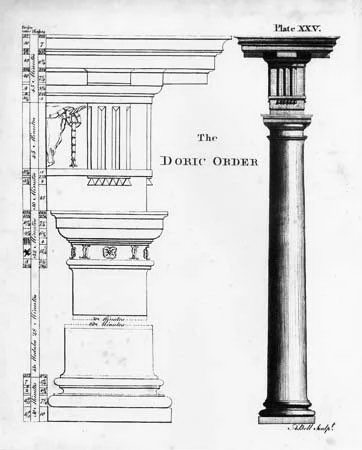

建筑柱式广泛地在古典主义和新古典主义建筑中使用,这些建筑的特征往往包含了某特定的石柱、过梁及其他建筑各部分,且这些构成部分的尺寸都比例完美地互相关联。换句话说,这是一个模块化系统。希腊建筑以及它的罗马改编版基本包括了五种柱式:塔司干、多立克、爱奥尼、科林斯以及混合式柱式1。而特定的柱式的选择取决于建筑物的功能。五个特定柱式中的任何一个的单独元素在数学上都是相互关联的。比如说多立克柱的高度,包括其柱头在内,是其底部柱身直径的四到八倍。相比之下,爱奥尼柱的高度,包括底座、柱头及过梁是柱身底部直径的九倍2。在发现了古罗马建筑师Marcus Vitruvius Pollio的《建筑十书》之后,文艺复兴时期的建筑师进一步发展了这些柱式的各组成部分之间的几何关系。每个与柱式相关的建筑构造的组成部分即使是极微小的组成部分之间的比例关系都无一不例外地被详细标明——给定一个柱身的直径,或者任何一个其它尺寸,整个柱式以及所有其组成部分都可以用常规数学计算来重建3。

这些意大利建筑师们研制了一整套编译机制来解释他们所创造的建筑的美学特征的基因。对于熟悉计算机编程及面向对象程序设计这一概念的读者,我们或许可以不失公正地去论证这些建筑师们创造了一个名为柱式的“类”或“对象”,而这五种常见柱式则为“子类”,它们继承了许多相似属性但却也有明显的细节特征上的区分。对于他们设计的每一栋建筑,同一个对象类都被实例化并匹配了特定参数,例如地形信息、用途规划、预算和客户要求等。

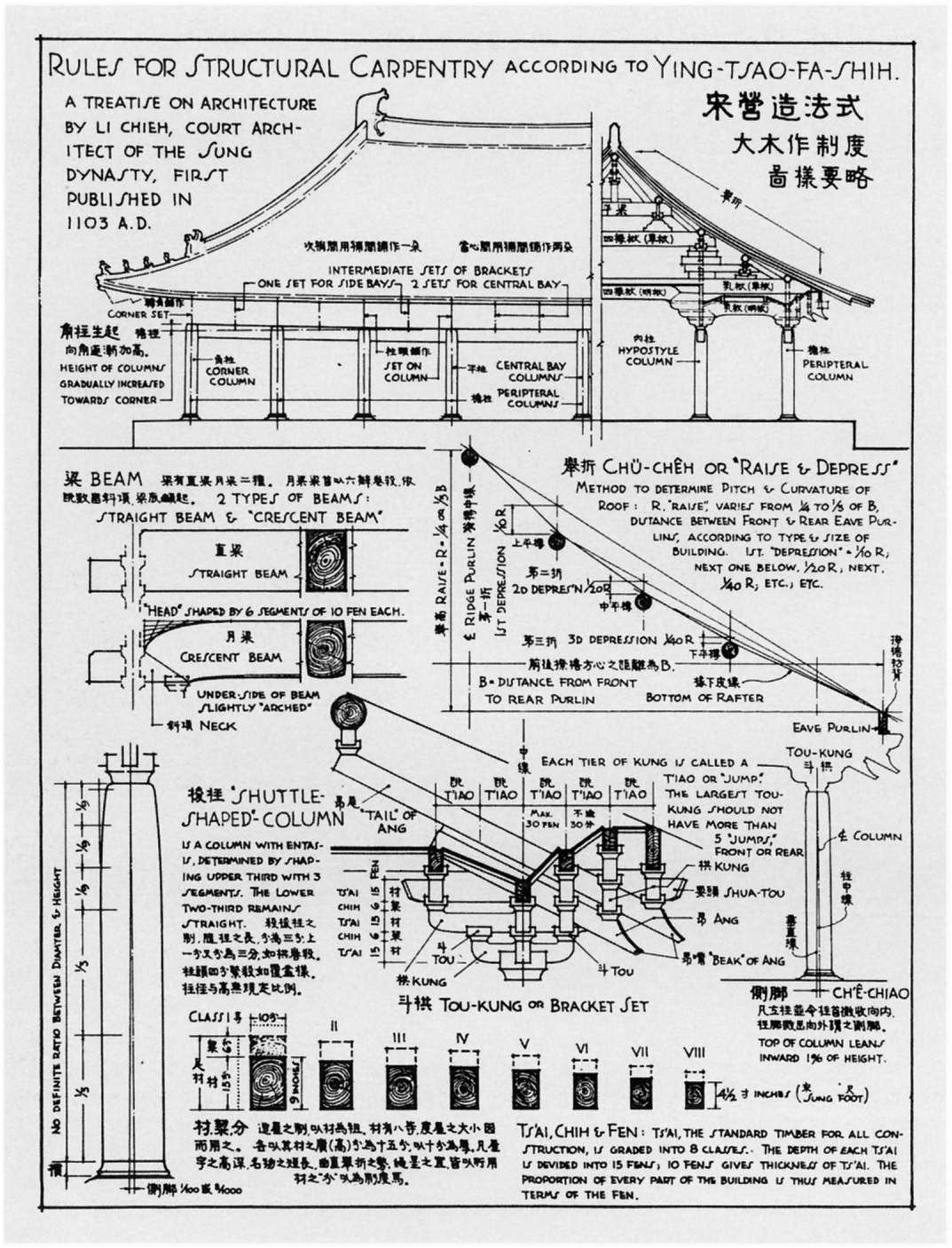

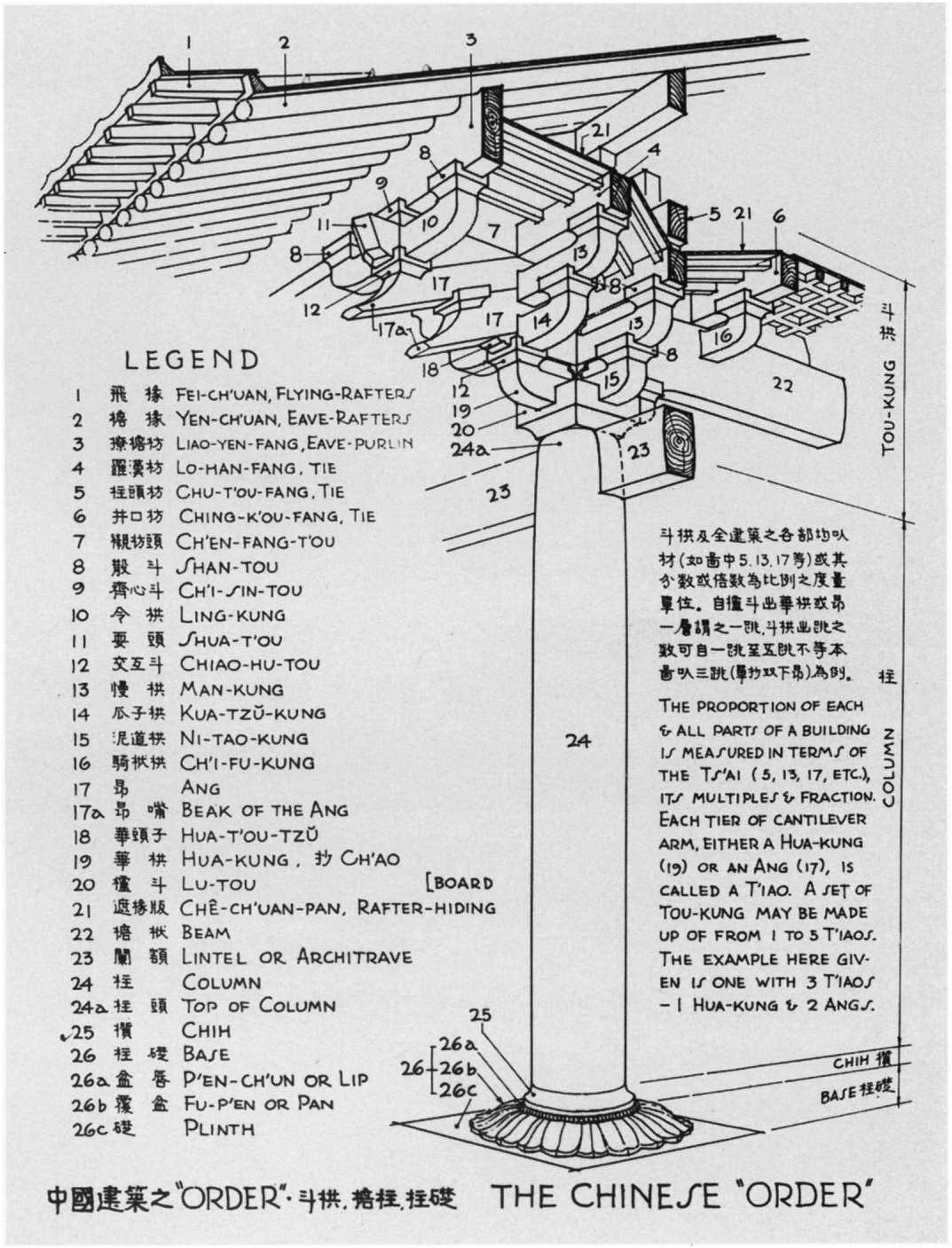

历史上西方和其他文化中都存在这类设计方法,例如世界许多不同地区的金字塔、哥特式建筑的肋骨拱顶、飞扶壁、尖拱,以及中国秩序的柱子、支架和弯曲屋顶。

在世界各地的建筑师及工程师们都各自制定了这些复杂的规则以规范化他们的建筑,这绝非巧合。虽然我们可以假设这么做的原因是为了施加一个权威的体系,但同样可以说这种规范的制定是为了找寻一个建筑的复杂与简明程度的一个较完美的平衡。这种尝试是为了让建筑系统有一定的复杂度以满足不同的项目要求,同时也满足对普通使用者及观赏者来说具有简单明确的可读性。

当然,有许多对于建筑设计成功与否至关重要的方面,我们不能只简单地假设建筑学只是关于几何比例。每个人都有不同的方式来体验以及欣赏建筑。这些不同的体验涉及到各个方面,例如材料特征、纹理、颜色、尺度、图样和灯光效果等等。然而,本篇文章更多的是关注建筑的几何形态,因为它可以更为简单的转换成数学函数以及计算机算法。虽然较为复杂,几何之外的建筑属性也同样可以被编译。比方说,颜色可以被简单地转换成三个值的数组(RGB),或者四个值的数组(CMYK)。但是,尺寸和比例却依然是建筑最基本的属性,因为直接关系到建筑的美学与功能。他们同时与建筑立面及其内外空间紧密相关。

文艺复兴之后的许多重要的建筑历史时期并没有很好地传承这种基于缜密的逻辑关系的建筑学方法。请注意,我只是从算法设计的角度出发而发此观点。这些建筑的风格在将它们所继承的基因或者算法逻辑应用到他们自己的设计上的时候并没有很好地保持及发展它们。例如,虽然在后期的建筑中古典石柱、穹顶和拱门仍有广泛的使用,但却并没有遵守严格的几何规范,即它们互相之间以及它们的组建与整体的尺度关系。虽然要去讨论打破这种严谨的几何规范的是非显然超过了本文的篇幅限制及本人的能力范畴,但是我们却可大胆假设几何规则至关重要。就好像在语言学中一样,在没有明确语法的情况下堆砌单词叫无法构建语义,即使这些单词分别都能被看成一个代表某些特别含义的语言符号。因此,让我们跳过这些不怎么成功的建筑风格,直接快进到现代主义。

复原算法式建筑的一次尝试

众所周知,勒·柯布西耶(Le Corbusier)对黄金比例非常着迷,以至于他以黄金比例为基础发展了他的男性形象,这与达芬奇的维特鲁威人非常相似,虽然在一些关键点上有些许差异。Le Corbusier在马赛住宅区的正面放置了他的版本的维特鲁威人的浮雕。整个建筑的所有尺度都是根据这个人体图设计的,包括一系列较小的测量值。Le Corbusier将这个系统命名为“Le Modulor”4。

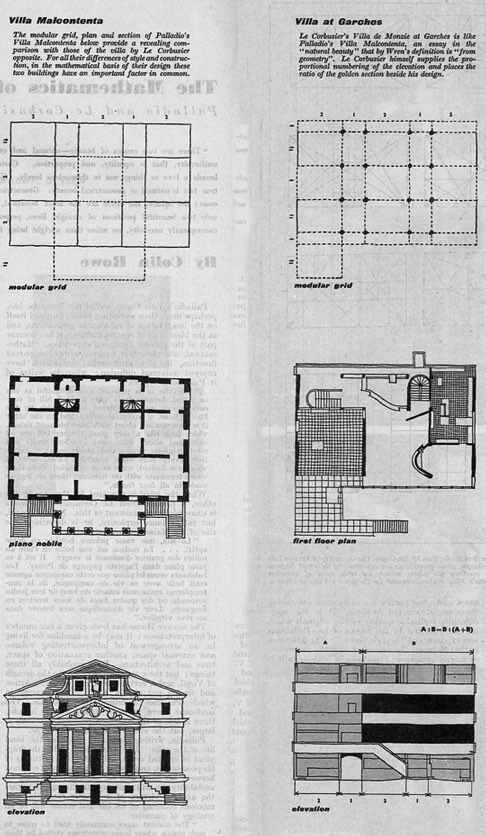

Le Corbusier对黄金比例和其他数学模型的痴迷告诉了我们这位将住房比作“让人居住的机器”的建筑师是如何受到古典建筑的启发的。确实,这并不矛盾。机器是根据功能、材料限制和空间限制等客观因素设计的。古典建筑也是根据所有这些客观因素设计的。此外,它也是根据基本的审美原则设计的。与直觉相反,我们必须认识到客观因素和审美原则都是规则,由此产生的设计是基于规则的。文艺复兴时期的建筑师和现代主义建筑师都是算法式设计师。在他非常具有影响力的文章《理想别墅的数学:Palladio和Le Corbusier的比较》中,Colin Rowe认为Palladio和Le Corbusier拥有共同的数学原理,Christopher Wren将其定义为自然之美5。

我们都非常熟悉,甚至可能都有些厌倦了Le Corbusier的建筑五点。就像古典柱式一样,Le Corbusier试图为良好的建筑设计提供一种通用的规范方法。然而,与古典柱式不同的是,Le Corbusier的原则过于笼统,因此不够灵活,无法适应所有情况。他对简单而非复杂、清晰而非灵活性有意的偏爱,使得这些观点不再是DNA,而成为了对建筑的过于笼统的风格化,并容易被没有灵魂的模仿。他的建筑五点中的第一点是Pilotis——排列成网格的点支撑或柱子促成了每层楼与上下层间不再需要对齐的结构墙,每层楼都成为了独立的自由平面;同样的,这一系统促成了非结构性的建筑外墙,继而建筑师能够自由地在立面上设计狭长的横向窗户。我们可以看到第二点,底层的自由设计,第三点,立面的自由设计,第四点,横向窗户,都是第一点的结果。它们是第一点的风格化的表现;它们单纯是对第一点Pilotis的炫耀。然而,即便使用相同的Pilotis系统,人们仍然可以选择垂直堆叠的墙壁来重复每一层的平面图,并且仍然可以选择在立面上安装垂直或方形的窗户。尽管第二、三和四点是第一点的直接受益者,但它们似乎比起逻辑性和数学性更具有等级性、主观性,甚至是随机性——它们确实不像是一台用来居住的机器,现代主义旨在消除在以前的建筑运动中对建筑元素的装饰性使用以及与此类使用相关的过度象征意义。但由于他们未能遵循他们的逻辑并量化他们的原则,他们的建筑很快就退化为仅仅是对以极简主义外观为特征的风格的探索。因此,它几乎可以看作是一种过度修正,既剥离了建筑中过度的装饰性,又剥离了纯建筑的基本形式特征,即规模、比例、图案、重复、节奏等美学和数学逻辑。

就像巴洛克和文艺复兴之后的许多其他运动一样,后现代主义的理论是基于对其前身现代主义的批评。后现代建筑师的意图很简单——他们参考了历史建筑特征,但有意将它们从过去的指导性规则中解脱出来。

在由Venturi Scott Brown和Jackson & Ryan Architects设计的休斯顿儿童博物馆中,柱子和柱顶被故意夸大了,而且不成比例;支撑建筑物另一侧的遮阳篷是一系列儿童人像,有趣地参考了希腊女像柱。这又是一个更注重词汇而非句法和语义的时期。用语言学来解释的话,后现代主义的唯一兴趣是符号学——对独立文字的研究,或者说是对往往比表层意义更深的具有象征性的真实含义的孤立建筑元素的研究6。

图7-1 休斯顿儿童博物馆

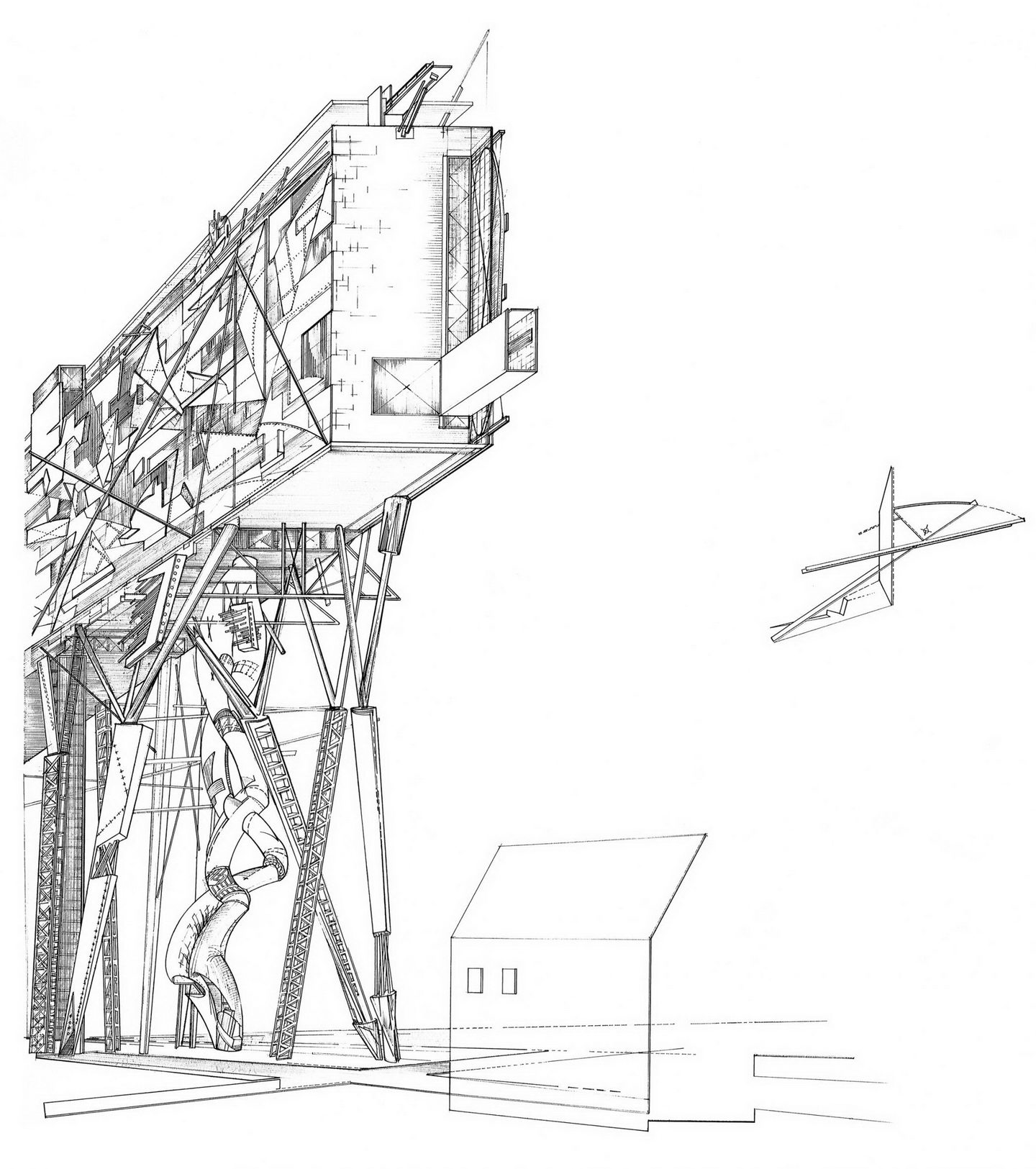

图7-2 丹尼尔·里伯斯金的“城市边缘”项目

除了用基本的语言术语来解释这一点外,本文还试图借用一些机器学习的概念来解释这一点并提出一个观点。数据科学中有两种类型的数据或特征:数值型和分类型。两种类型之间的差异是显而易见的,但却值得解释。数值特征通常是逻辑和定量的,而分类或定性数据没有明显的逻辑顺序,无法轻易转化为数值7。以女像柱为例,儿童博物馆中手持遮阳篷的儿童形象在数学上并不高于或低于希腊神庙中手持顶柱的女性形象。分类特征不仅对计算机学习更具挑战性,对人类自然也是如此。虽然更难学习并不意味着糟糕的架构,但至少它是主观的、特定于文化的和排他性的。特定设计特征的象征意义可能对一群人有特别的意义,但对其他人可能不但意义不大,甚至会看起来很荒谬。

算法式形态及解构主义

1988年,近50年来最具影响力的建筑展之一在纽约现代艺术博物馆举行。该展览由Mark Wigley策划,汇集了七位有影响力的建筑师的作品,包括Zaha Hadid、Frank Gehry、Wolf Prix、Rem Koolhaas、Peter Eisenman、Daniel Libeskind和Bernard Tschumi。它将解构主义带入公众视野。在最近Dezeen与Peter Eisenman就解构主义进行的一次对话中,他作为展览参与者之一的建筑师就直言不讳地表示,解构主义“扼杀了”后现代主义。解构主义拒绝了同一位建筑师所描述的过度拟合的后现代主义建筑模型,即“一个带有装饰的灰色盒子——上面有奶油”。但解构主义的标志性人物Eisenman拒绝被贴上解构主义建筑师的标签。更进一步,他拒绝解构主义这一想法。他声称这是一个虚构的术语,试图将哲学中的解构主义与俄罗斯的建构主义这两个对立的观点结合起来8。它是一种类似于现代主义的运动,因为它也基于一种理论思想,即解构的哲学概念,但用一种风格化的表达方式来定义。即使是解构主义建筑师,包括Eisenman、Tschumi等人,也为理念与风格的脱节而烦恼。

此外,解构主义的理论概念迫使建筑师将建筑推向一个以复杂形式为特征的新领域。这种复杂性只能在2D绘图和3D建模中使用现代计算机辅助设计工具来实现。至少在公众看来,对于新型计算工具的这种异常兴奋定义了这种风格。公众多发明或再次发明了许多词汇,并使用或者误用这些术语来描述这些类型的建筑形式。这些词汇包括有机的、未来主义的,甚至奇怪的等等。在这些建筑师的早期作品中,这种共同的兴奋与困惑的混合间接反映了学习、探索和采用新的数字工具所产生的形式上的统一。在这个学习过程中,工具变成了一种风格的东西。这几乎是适应任何新技术的必然阶段。建筑师特别容易受到这种趋势的影响,因为作为一群创作过程主要依赖于他们所创造的视觉效果的专业人士,新的数字工具使他们能够开发令人兴奋的复杂的崭新形态。理论很快被表皮所吞噬,而逻辑被形式所吞噬。设计过程几乎是自动化的;建筑师不需要过度思考,而是让计算机主导设计。这是形式主义的绝佳时代。然后,当他们对工具越来越熟悉时,一些新的架构趋势很快就出现了,建筑师们终于可以再次假装自己是大师了。

图9 彼得·埃森曼的法兰克福大学生物中心

图9 扎哈·哈迪德的香港peak项目

像许多其他形式的科学创造一样,建筑创造的过程在很大程度上是关于观察,并从我们周围的世界中汲取灵感,然后根据这种观察做出假设,再将其归纳成一些规则或公式,最后用它们来创造新事物。然而事与愿违,更多时候,新的建筑探索只是建立在对前一个的批判之上。当前对于算法式设计的实验性探索使得建筑师能够做出不同的设计,并以此作为对过去的设计的批判,同时也给予了他们进入全新的领域机会,继而探索崭新的设计理念和建筑系统。

变身为生物

建筑中一个反复出现的主题是向自然学习。仿生建筑一词和比较有年代感的近义词“有机建筑”在最近再次引起了一波关注的浪潮。走在该领域的最前沿之一便是Neri Oxman,她是一位算法式设计师和研究者,她带领着她的公司探索着与自然密切合作的最新方法。她对新方法的探索代表了算法式设计正从类似伪机械化的设计过程转变为好像活着的生物般的生物化系统。正如MoMA策展人Paola Antonelli在她的文章《建筑的自然演变》中所说,Oxman将建筑范式转变为一种新的有机体,“其中算法是建筑控制增长的启动器,建筑不再是机器,而是一个有机体9。”在这样的作品中,我们看到建筑更多地是关注于过程。建筑师变得更像程序员,他们使用各种属性和方法对模型进行分类,这些属性和方法可以实例化以适合特定的情况,例如地形、气候、程序和经济预算等。

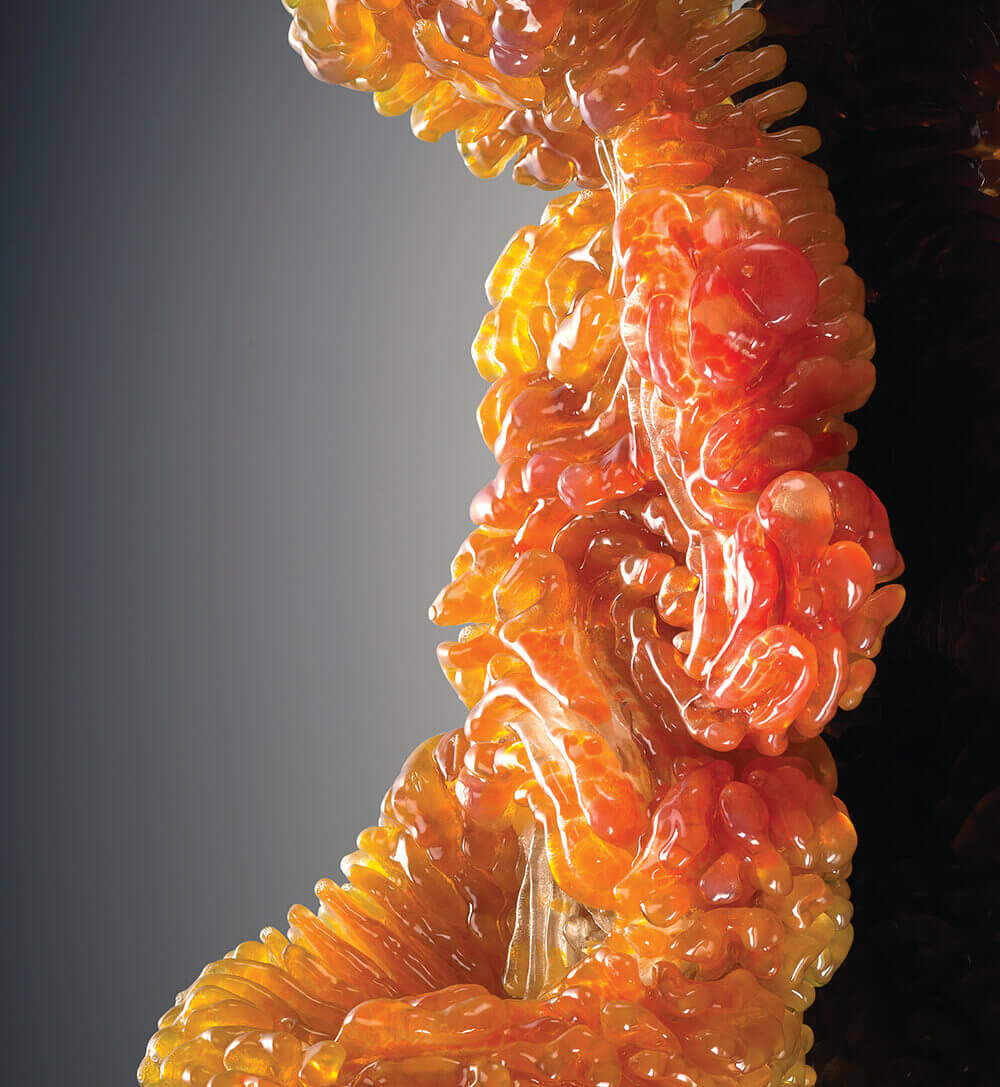

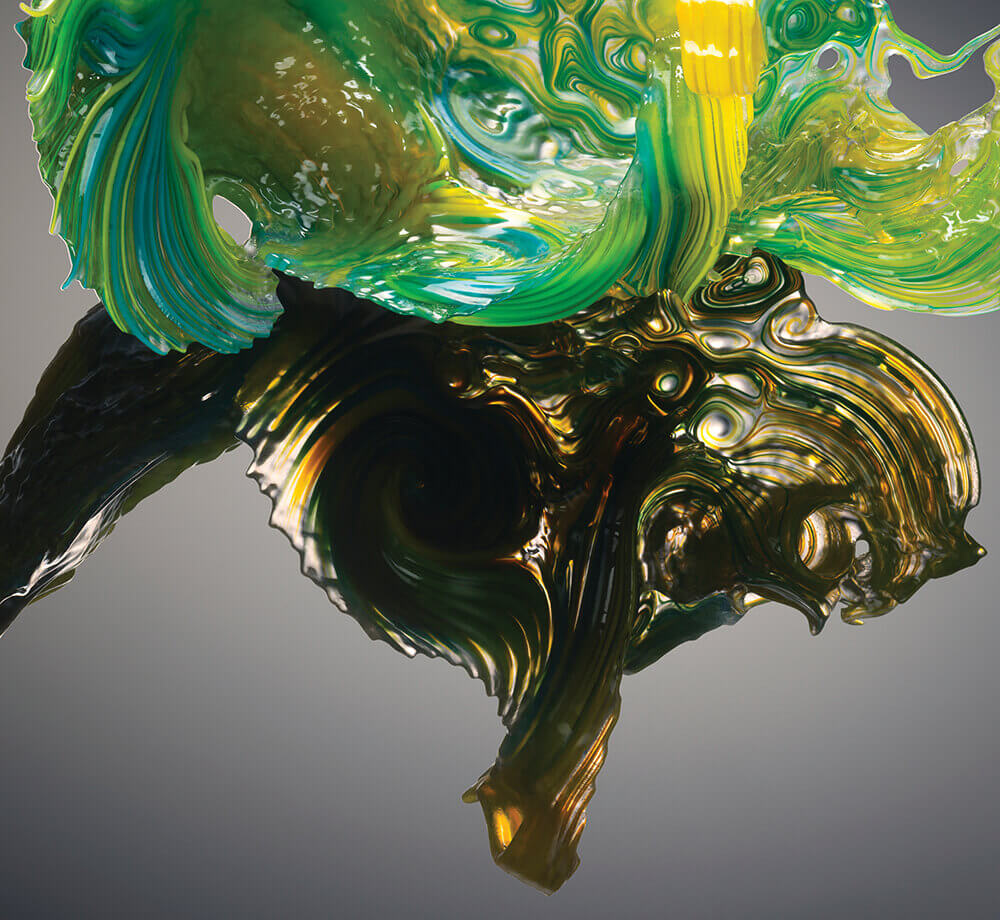

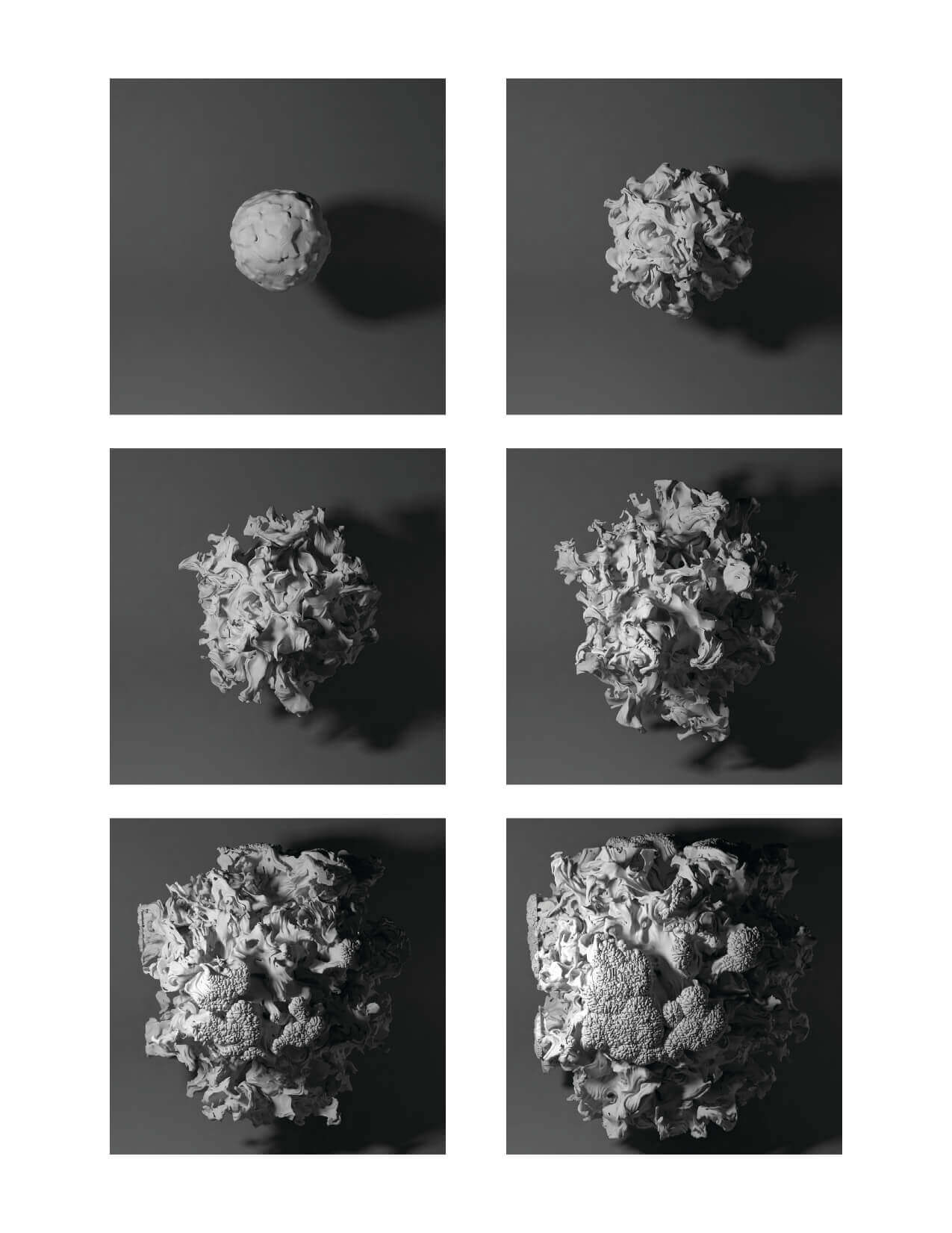

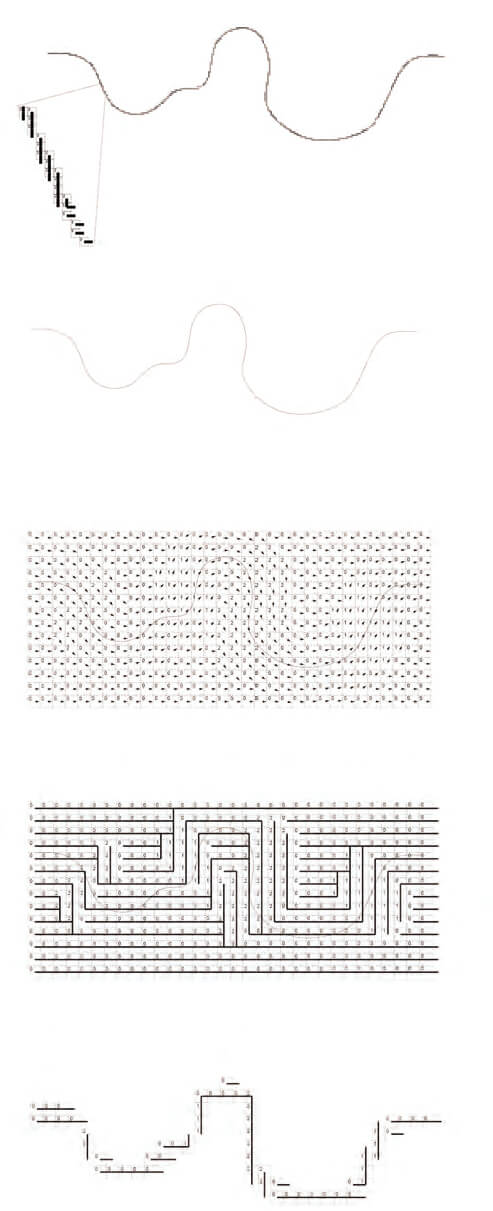

Neri Oxman与Dominik Kolb和 Christoph Bader合作设计了一系列名为“流浪者”的可穿戴设备。仅通过查看图像并检查它们的相似性和差异性,不难发现设计者在设计算法和将它们拟合到特定情况上花费了更多的精力——在这里,这些不同的情况指的是人体不同的部位。这是一个相对简单明了的想法,设计一个基于几何形态本体不同的几何属性的求解器,这些属性包括表面曲率、表面梯度(其与3D曲面的关系类似于2D曲线的切线的3D矢量)、矢量场等等,然后激活这个求解器让几何形态如同生物般成长。受这种仿生成长算法的启发,我在2019年尝试创建了一系列物体,这些成果将在Oxman、Kolb和Bader的作品之后的图像中呈现给读者。

图11、图12 Neri Oxman《木星漫步者》作品

图13、图14 Neri Oxman《水星漫步者》作品

图15、图16 Neri Oxman《月球漫步者》作品

根源上的“数字化”

Neri Oxman的数字建筑方法是独一无二的,因为她没有复制自然的形象,而是于自然内部生物学的设计范式的基础上进行设计建模。Oxman的方法不是流于表面的图像上的仿生,而是程序化的、令人难以置信的算法上的仿生。因此,Oxman的作品同时在最终的物理外观上和设计过程中都具有生物性。这种设计的逻辑就非常类似于受人脑启发并模仿生物神经元如何相互发出信号而开发的人工神经网络(人工智能的一个板块)10。Gilles Retsin的方法也与过程有关,但有所不同。虽然先进的数字化工具可以帮助Zaha Hadid Architects、Snohetta和Morphosis以及其他前卫的算法式建筑师创作鼓舞人心的作品,但同样的数字工具也可以帮助商业化建筑办公室设计存在于世界各地每个现代城市的普通办公大楼。Retsin的设计方法在过程中是数字化的,同时在以这种方法二产生的最终产品中也是数字化的——这位建筑师声称,这是从根源上的“数字化的”。他认为他的建筑中看到的“每一个单位的数字数据都是物理世界中的建筑的同一个单位的数据11”。

图17、图18 Neri Oxman《土星漫步者》作品

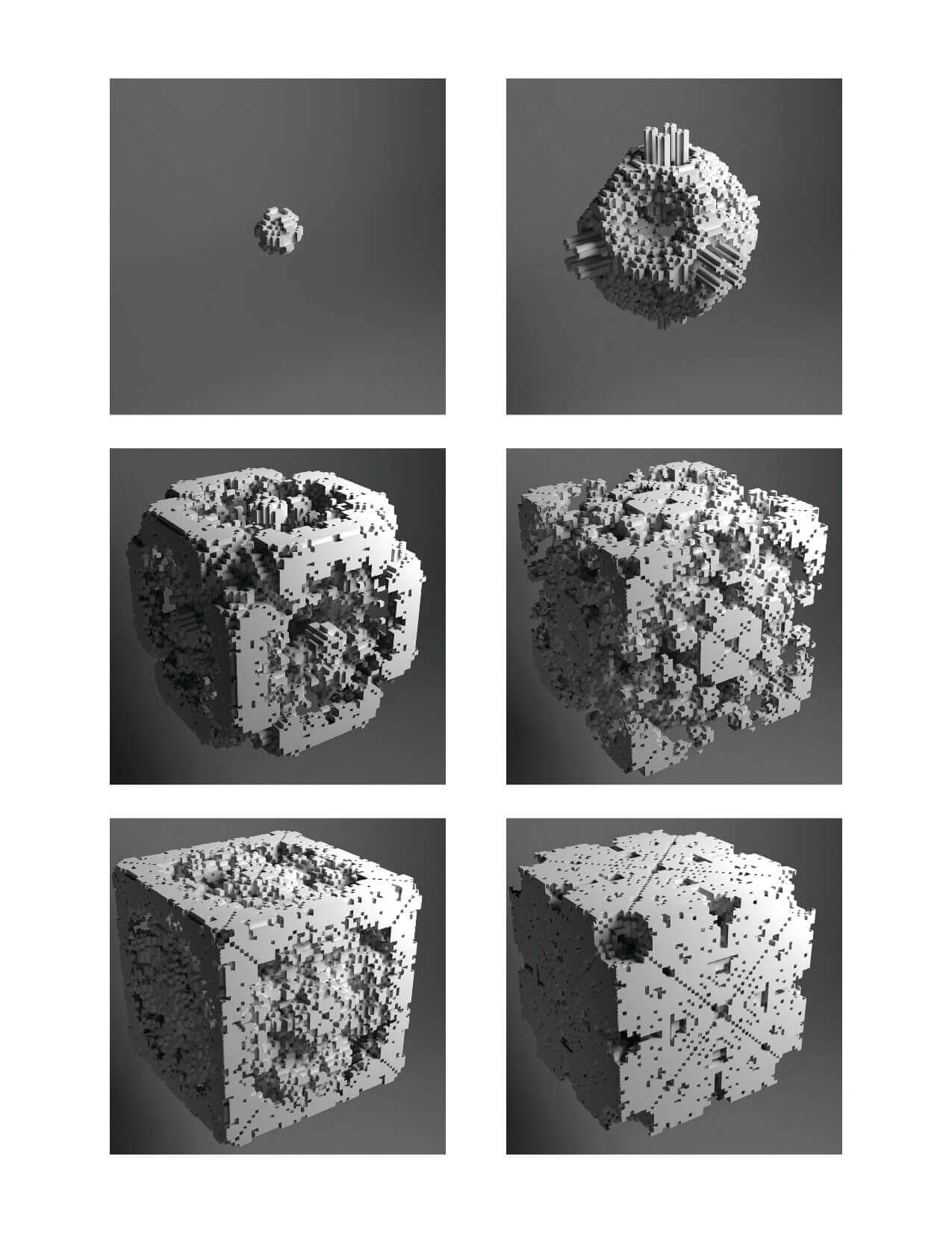

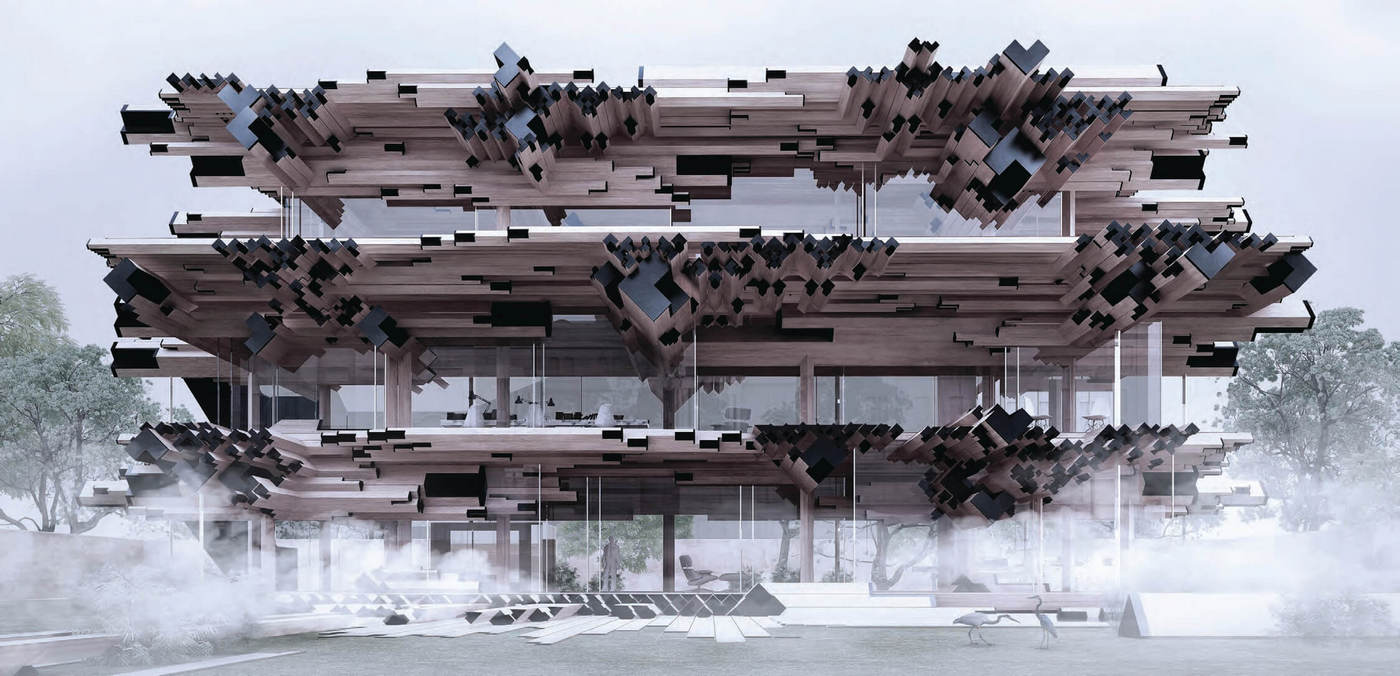

图19-图24 朱嘉洲《Abstract Propagation》作品

图25-图30 朱嘉洲《Cellular Automata》作品

Mario Carpo认为于1990年代的第一个数字时代是关注于基于样条的函数数学模型制作连续曲线的时代。尽管如此,我们并没有一个统一的答案来解释为什么计算设计工具必须用来专门制作这些曲面12。(注:言下之意,既然这些计算工具也可以用来制作别的形态,那么这种曲面设计本身就不能拿来代表基于算法的建筑设计了。)

“离散建筑”的基本单元是数据块,与计算中的二进制位非常相似。要建立一个根源上的”数字化”建筑,计算机处理的同一数字单元必须成为在物理世界中所建造的建筑的基本单元。此外,这种离散性也不仅存在于“离散建筑”的理论背景中,它更提供了一个务实的理由:数字化制造和机器人装配可以更准确、更有效地建造“离散建筑”的离散化模块。换句话说,“离散建筑”本身就是为了让机器来建造而非为了方便传统人工建造而设计的。与Carpo 确立的第一和第二数字化过度时代中的建筑不同,数字化建筑拒绝仅仅将数字化制造和机器人技术作为人工建造的替代物的这一想法。“离散建筑”的数字化创造过程是通过组装离散数字块以数字方式创建的,并通过数字制造机器预制相同的块并在建筑领域由机器人组装,从而在现实世界中物理实现。“离散建筑”的两个方面是:一,它的数字化设计过程是将其离散的数据单位模块组装在一起;二,其在现实的施工中是将同样的数据单位模块利用机器手臂组装在一起。

可以想象,按照离散概念运作的建筑师不会制作施工图来与工程承包商及工人进行沟通。相反,他们将会设计数字单元模块并将这些单元组合成一个更大的建筑整体。这个过程是高度有机的,因为数字建筑将会自行展开、繁殖并成长为一个更大的虚拟实体。然后这个相同的过程会重演,只是这一次会是在现实世界中。换句话说,数字化设计过程本身就是对现实世界中建造过程的模拟。

程序主义——走向新数字化建筑

正如本文前半部分所解释的那样,在过去的所有建筑运动中,当建筑依赖于类似于在现代主义和解构主义中所见的一套黄金法则时,因为这些法则本身往往过于笼统,这些类型的建筑往往无法回应项目的复杂性质,例如场地条件、功能要求、客户要求以及预算和时间限制。这些规则便会迅速地消退,同时建筑被弱化为基于个体建筑师自身主观认知的专制的形式化表现。

以Neri Oxman的生物设计过程和Gilles Retsin的“离散”为代表的当前数字化建筑的一个共同主题可能是关注于“程序的设计”这一概念。两位建筑师都主要专注于设计流程。建筑物或产品只是设计过程的表现形式——物理对象只是数字的一个实例。基于面向对象本体(Object-Oriented-Ontology)的概念(注:哲学概念),这个过程可以看作是数字对象本身的行为以及数字对象和物理对象之间的交互行为。在对数字程序进行编程后,它不需要人工交互。无论是否存在人类,它都会有机地展开自身,并与其自身在物理世界中的对应物相互作用。在设计这个过程时,建筑师只是副驾驶,其重要性与他们的工具相同。对于Oxman来说,这些作品不单是由自然设计同时也是为自然而设计的;而对于Retsin来说,他的设计是数字化的,并且专门用于数字化制造和组装。为了避免落入现代主义和其他过去的建筑模型所常犯的陷阱中,建筑师只需要专注于设计过程。科学实验必须有规则,不能有预先确定好的最终结果。当科学家们创建一个实验时,他们只定义程序,结果是由此而发现的。不幸的是,建筑设计过程恰恰相反——结果往往是预设的,而想法、规则和概念往往只是后期强行加入的,好比“不在场证明”。走向新数字化建筑,建筑师必须将他们的注意力从最终的形态转移到过程,从预设的风格转移到明确定义的程序。