时代背景

Under the Modern Social Background

现实与虚拟的权重比

The proportion of reality and virtual

“元宇宙”1 的概念在2021年后半年开始被大规模地追捧,Metaverse成了一切未来可能性的空间和新世界。

经济环境的不好,疫情的影响,使得大家开始把注意力转向虚拟世界,提出概念某种程度上是一种新的机会,当然另外一面也可能是巨大的泡沫;元宇宙所涉及的众多技术平台其实不算是全新的概念,VR/AR/MR等虚拟现实融合的技术一直在发展,从现实层面来讨论这个概念背后的社会现象,其实是虚拟和现实权重的问题,或者说信息爆炸的时代背景下,人的大量注意力被虚拟世界的体验和信息算法吸引后,现实的价值还有多大,还有多少是留给现实的,抑或现实中的大量投入和成本,是否能吸引大量的注意力,人们是否还在意,投入产出比是否已经失去了意义;现实图像不再具备吸引力,且成本巨大,如果说还有新的意义,那便是充当虚拟影像叠加的底色,物理空间从此成为信息图像的展板。

内卷化与激变的时代

The age of involution and radical change

对于建筑行业来说,市场需求和机会都减少了,起码说被分流了,或者说不那么唯一和不可替代了,这是一个技术发展背景下的综合原因。

大的设计机构,越来越大,且趋向于资本和技术的整合,单专业转化为全专业和全流程服务;

小的设计机构,留在城市的开始大量的介入商业零售空间,新的设计语言,快速迭代,图像的刺激,视觉的反差,空间的生命周期变短,大量符号和反差语言的乱入与嫁接,其实都在“互联网”化,INS化2;

乡土实践机构,也在拼命地挖掘地域的差异,或直接使用城市设计语言,或直接创作一种乡土未来主义的奇观。最终都是为了取悦城市来的消费者,乡土成为双向城市梦想的投影。

优质的城市项目,是本土和海外的机构各种最好资源的匹配与绑定。大家同台竞技,水平差距在缩小,但是最终决定项目成败的,太多不是建筑师的角色可以决定的,或者说话语权其实很弱,社会因素、政策趋势、经济模型及传播效应等,太多建筑学专业以外的因素介入项目的整体方向,内外的因素都不完全取决于建筑师。

这样的“内卷”,或者说极速变化的趋势,每个人都在被推着走,我们很难说自己是能静下来的,“焦虑”的事情不同,但是这种焦虑在不断酝酿。再也无法只关注专业本身,太多因素和趋势需要同步把控,建筑动画要做成电影,每个人都想用全世界最好的效果图团队,效果图的完美,可以让人们忽略建筑的存在,建筑的体验也只存在于梦幻的建筑摄影中,高刷图片带来的刺激,好过身临其境。大量的精力和财力被用在了效果图、动画、摄影和传播上;很多工作室有了专门的传媒岗位,平面设计岗位,手绘插画岗位。以前说建筑是大艺术的门类,现在确实工作室不断地在变成一个全专业,跨专业的机构,只是我们更多的被传播绑架,差异化表达绑架,这些当然会影响我们的判断,点赞的人并不一定去现场,那这个现场又在为谁服务,评判机制被异化,价值需要时间和所有者的经历来验证,但是大众和媒体多少都失去了这个耐心,所有这些判断或者评论,其实事不关己,但是创作者必然已经被无关的人绑架。

如果说以前的竞争是按重量级来区分,类似拳击,那现在就是全年龄段上场,有经验的不一定拼得过身强力壮的,这是一个谁都是老师的年代,也是一个谁都是员工的平级时代,不断的跨专业和跨年龄的合作在成为趋势。

跨领域、扁平化和超链接,正在重塑这个行业。

信息和焦虑的过载

Information and anxiety overload

这个超级互联的时代,全屏手机和5G的普及,使得信息无处不在、无时不在。建筑网站以及公众号等平台每天定时的密集推送,全球最新的方案即时送达,一个项目的设计,就是几天的热度,或者说就是手指划过的几秒钟。

实践的建筑师,抓紧发项目,精心准备,请最好的建筑摄影师,全平台投送自己的项目,全球申请能够参加的所有奖项;同时,时刻看着平台读者的反馈,也看着时刻被平台推送的其他全球建筑师的最新项目推送;这样的方式,消耗了大量的时间,焦虑是被放大的;结果就是,建筑设计的时候,已经在考虑照片出片的效果和角度,什么配色更适合网络传播,以及什么类型的项目,可以制造好的标题,影响和决定最终方案的干扰因素变多了,或者说参考系和标准不同以往,也不只局限于行业内标准。

学校的学生,随时看这些全球正在发生的项目,比教科书更教科书的即时图像推送。我们不能直接判断这样过量的信息,或者图像优先,美化优先的方式,对于建筑行业和个人技能提升的效果;知道更多,和能学到,以及真正理解,可以自己创作类似的设计,是完全不同的概念。这也带来了另外一个问题,就是学校的老师能教的内容,不再具备吸引力;学生出国的作品集,也都要去留学中介机构重新粉饰,拿着最炫的作品集,去申请国外的大学;外国老师很吃惊学生的能力,但是实践课程中操作,又突然什么都不会了,所以,快速看到或者快速模仿,都不能解决建筑学的基本问题和能力,这种内卷和焦虑,从学科教育的开始就已经发生了,学校也不再是唯一的标准。

The Podium, MVRDV(高对比度颜色、数字化,镜像景观、灯光投影、金属等数字时代的设计语言)

对于建筑学,视觉化的表达,一直都是很重要的,但是过度夸张的图像和形态,互联网化的话题与配色,过度修图的摄影照片,是否已经消耗了我们太多的注意力,影响了我们的职业判断,制造了持续的焦虑?

所以,在今天这样一个快速变化的背景下,建筑学在实践中的意义,建筑学教育的方向,都已经无法回避信息的过载,“元宇宙”的发生等超越专业边界的行业与趋势激变;如何去面对建筑学在虚拟与现实的意义,或者说再次讨论建筑学与技术发展的意义,比直接讨论建筑学本身要更重要,“社会发展”和“技术发展”趋势的两个纬度,如何影响和带来建筑学在未来更多的可能和方向。

思潮启示

Thought Revelation

二战后的激进思潮

Radical thought after World War II

从欧洲的Team X3,Superstudio4,Archigram5,到亚洲日本的Metabolism6的激进建筑思潮,提出了很多超越时代的建筑提案,这些思潮在今天开始不断地被大家重新讨论。

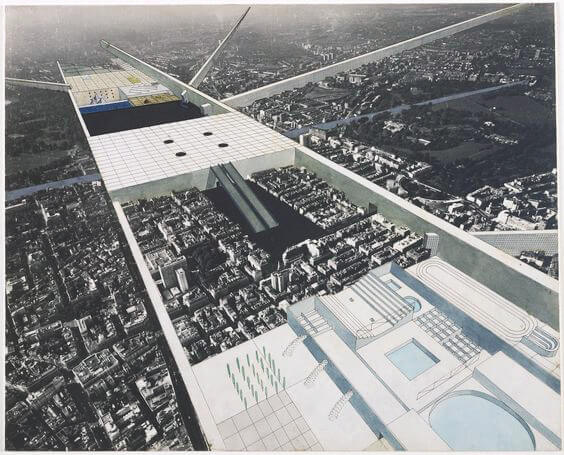

二战后,欧洲大量的建筑师所讨论的都是建筑学如何促进社会的改变,不论是苏联东欧的大量社会主义住宅项目,还是英国法国等欧洲国家的大量社会性住宅项目、学校项目,都在讨论建筑如何塑造社区,介入城市。例如,Superstudio和库哈斯的超尺度巨构对城市的影响与介入;Archigram的移动城市/事件城市/插件城市,讨论空间在场地和时间纬度的可能性,建筑的轻质化,移动化和定制化等;日本的“新陈代谢”理论和实践,与同期的欧洲发生的思潮同步,对于人口和资源,在亚洲这个高密度社会中,面对未来发展的可能性提出了很多提案,利用新陈代谢的原理讨论城市的生长与更新。

然而,二战后日趋稳定的社会和经济发展,使得这样的战后变革思潮逐渐被资本和商业驱动的社会方向挤压,资本影响的“国际化”风格,代表了现代和先进,建筑图像逐渐被视作商业与政治的雄心。建筑中的“技术革新”和“社会学”因素,逐渐示弱,技术服务于资本,而社会学被不断地剔除,建筑更多的是一种商品,而不再是介入城市的策略,积极塑造社会关系的物理空间。建筑不再有激进的思潮,和参与社会变革的雄心。

延展阅读:绿字部分为上面提到的主要团体的重要项目的介绍及讨论,内容图片来自WIKI百科和网络。

Team X:

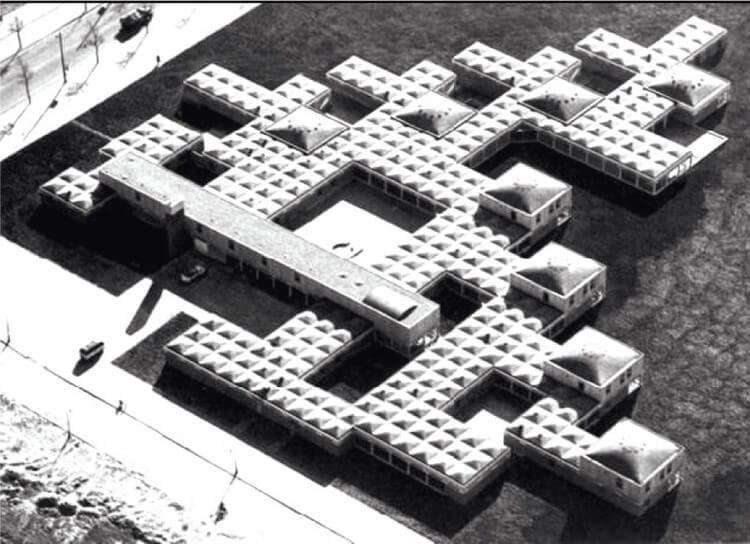

无论是柏林自由大学,还是阿姆斯特丹的孤儿院,我们可以看到Team X成员所完成的项目,从平面规划上,就可以看到,空间本身是服务于空间内容的,即有效地组织社会,以及促进社会关系。

Orphanage Amsterdam, Aldo Van Eyck

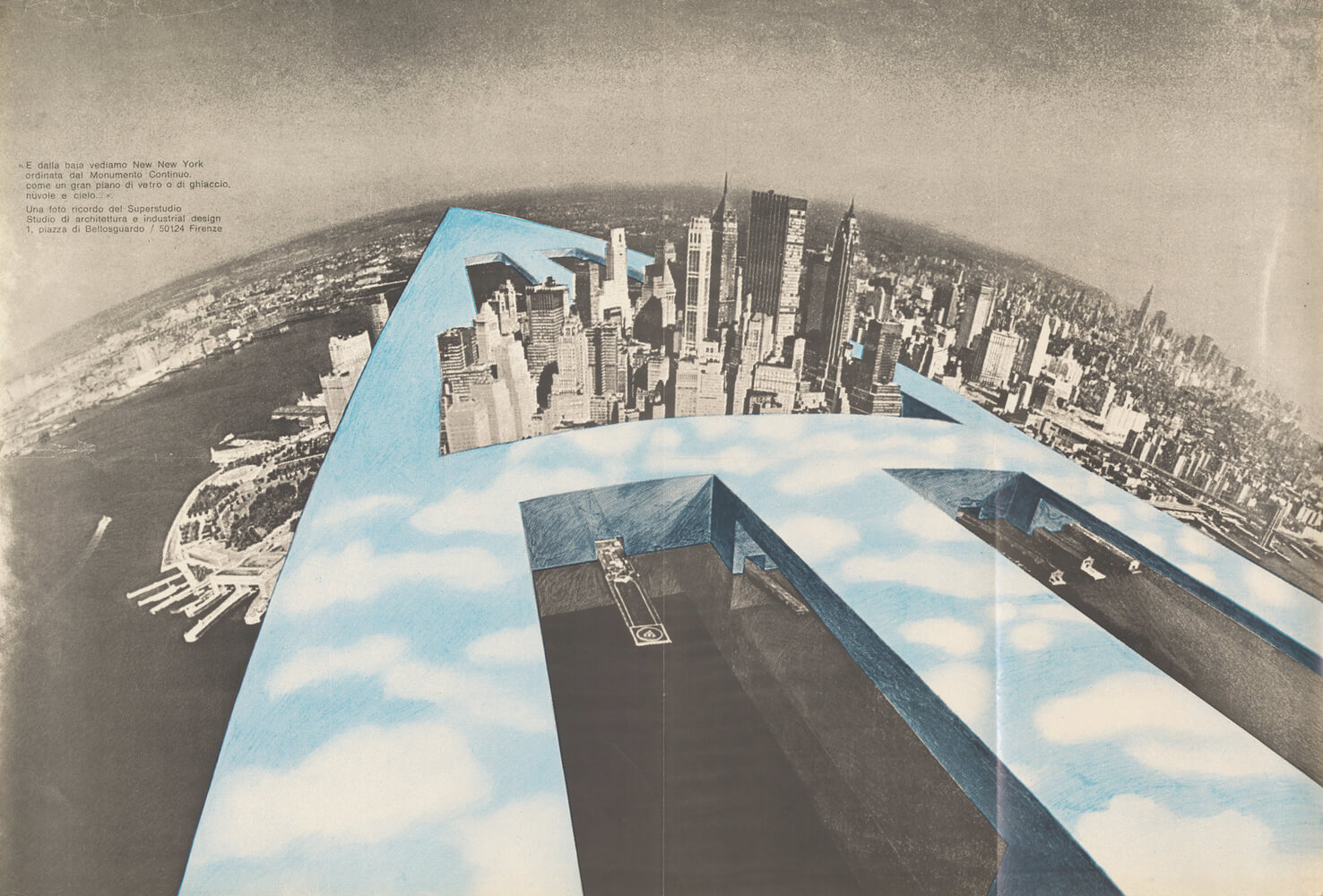

Superstudio:Superstudio旨在通过建筑实现社会变革。阿道夫·纳塔里尼(Adolfo Natalini)在 1971年写道:“……如果设计仅仅是消费的诱因,那么我们必须拒绝设计;如果建筑只是资产阶级所有制和社会模式的编纂,那么我们必须拒绝建筑;如果建筑和城市规划仅仅是当前不公正的社会分工的形式化,那么我们必须拒绝城市规划及其城市……直到所有的设计活动都旨在满足基本需求。在那之前,设计必须消失。没有建筑我们也可以生活……”

SUPERSTUDIO, Continuous Monument: An Architectural Model for Total Urbanization

从Superstudio的宣言中,我们可以看到,这种对于建筑应该改变社会,促进社会的观点,如果建筑只是消费品,那建筑本身也就失去了意义。Superstudio的理论和观点也影响了很多建筑师,比如扎哈·哈迪德、雷姆·库哈斯和伯纳德·屈米等建筑师,甚至完全鼓舞了他们,使用强烈的对称线条和几何形式;此外,Superstudio喜欢设想巨大的、完全有抱负的巨型结构,在哈迪德和库哈斯等建筑师的许多早期作品中可见的特征。Archigram:Archigram提出了一个以游牧为主导社会力量的新议程,在那里,时间、交换和蜕变代替了停滞。与Buckminster Fuller的短暂化假设必须用更少的材料完成更多工作(因为材料是有限的)不同,Archigram依赖于无限资源的未来。

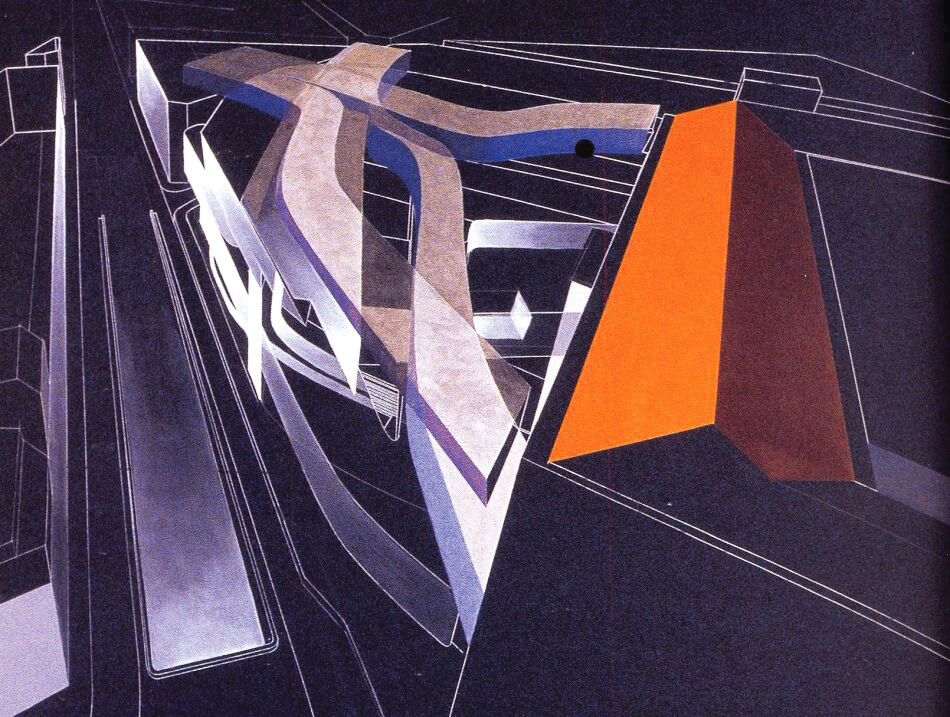

The Strip, Koolhaas and Zenghelis

Hyperbuilding, OMA

Zaha Hadid Diagram Painting

Archigram影响了高技派等很多前沿建筑师的作品,例如Richard Rogers和Renzo Piano于1971年创作的高技派代表性作品蓬皮杜中心,以及早期Norman Forster的作品,比如香港中银大厦,其他建筑师还有Future System等。

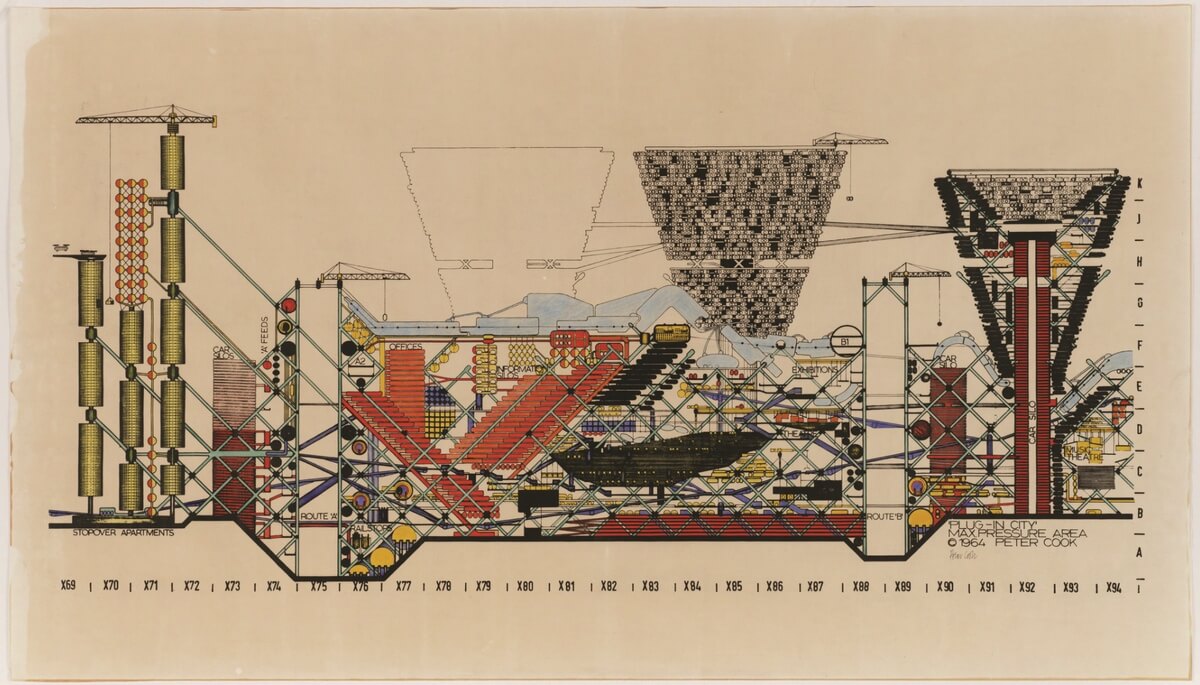

Plug-in-City(插件城市)是一个没有建筑物的巨型结构,只是一个巨大的框架,可以将单元形式的住宅或标准化组件插入其中。

这个方案类似东京的中银胶囊大厦,每个住宅单元都是一个可以被替换的单元,可以更新;如果用今天的共享公寓和预制住宅的概念,那不远的未来,这样的方案,可能更适合人类对于产权和户型的概念,自己的住宅单元可以从一个城市区域的社区框架,调整到另外一个区域,基础框架只是租用,如果家庭结构变化了,那大家可以新增单元;政府提供基础设施和公共服务,住宅单元可以从市场化的公司租用,不断升级,可以随年龄和家庭变化更新,也可以根据喜好和潮流,或者自己定制;住宅不再是一个重资产,装修也不用在现场进行,空间以更灵活的方式更新迭代,人们按需求和时间支付。在这样的社会经济模型下,整体逻辑,社会性,技术,更新迭代,这些互联网词汇具有了更加核心的价值和意义,而不是风格。

插件城市,彼得库克,1964

黑川纪章,Nakagin Capsule Tower, 展示了附着在中 央建筑核心上的小型公寓单元(胶囊)

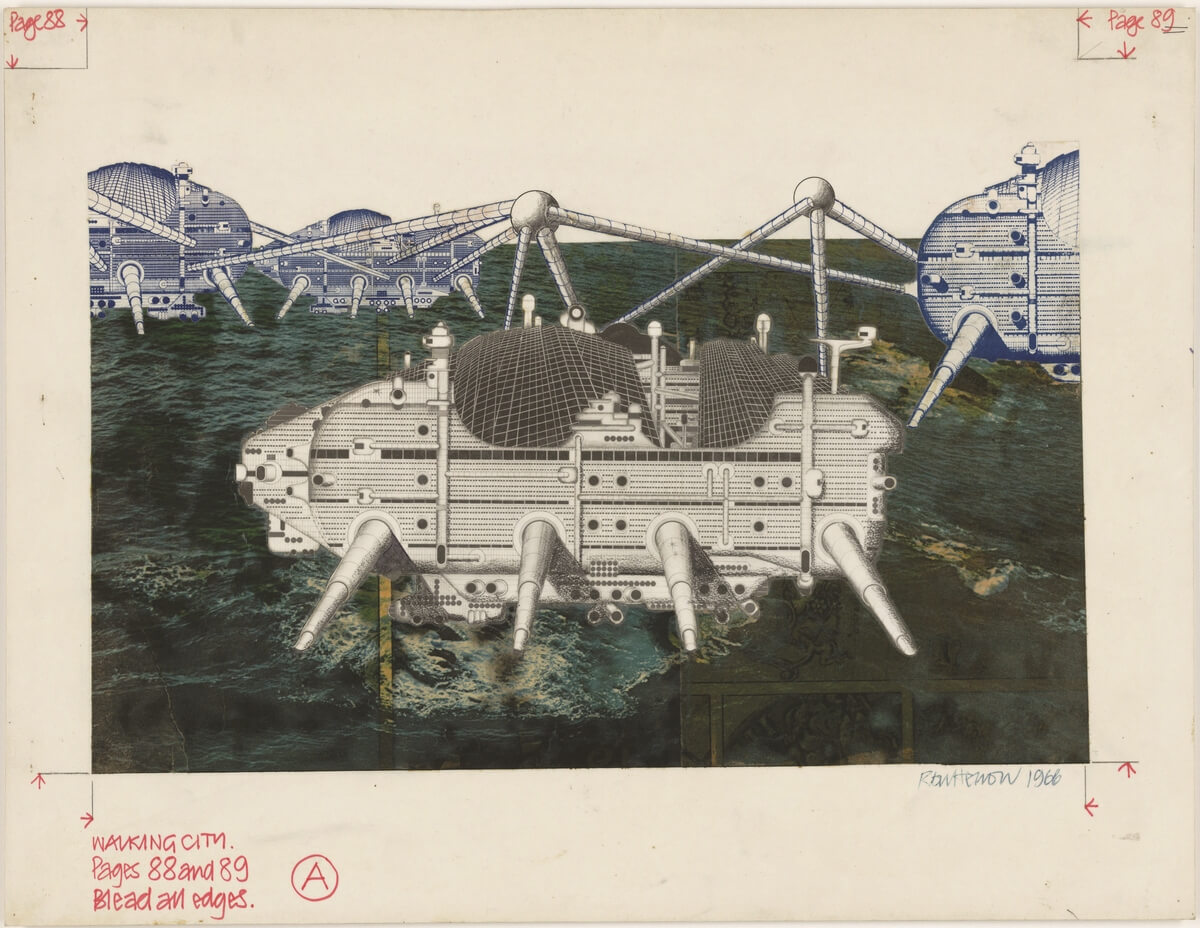

行走的城市,由智能建筑或机器人组成,它们是可以在城市中漫游的巨型独立生活舱。这种形式源自昆虫和机器的结合,是对勒·柯布西耶关于房屋作为居住机器的格言的字面解释。豆荚是独立的,但也是寄生的,因为它们可以“插入”车站以交换居住者或补充资源。

行走的城市,Ron Herron,1964

这个概念也像极了今天的电动汽车,品牌也在开放类似的移动办公室,移动医院,移动卧室等,大家可以在自动驾驶的汽车上,利用点对点的时间,满足不同的功能需求,空间的功能叠加在了一个移动的平台上,而不是在一个固定的场所。

“疫情”下,很多人和公司,都允许脱离唯一空间的办公方式,不必要聚在一起,也就是不被锁定在一个固定场所;另外一种方式,就是边旅行边工作。那这样的大型移动空间,就变得有点像陆地邮轮,边旅行边工作,随时停下来补给,或者欣赏风景,个人可以选择不同的点换乘,也可以随时回到城市。

建筑,或者说空间,或者说构筑物,也就被赋予了更多的技术要素,不同的类型,不同的功能,不同的规模,都演变成类型产品,在分布式网络中,行走,或者停留,群组或者分散,空间变成了元素,可以根据需求重组或打散。

Instant City(即时城市)是一项移动技术活动,通过带有临时结构(表演空间)的空气(气球)飘入欠发达、单调的城镇。其效果是故意过度刺激大众文化的产生,同时拥抱广告美学。

即时城市,彼得库克

Dubai Pavillion_Selgascano

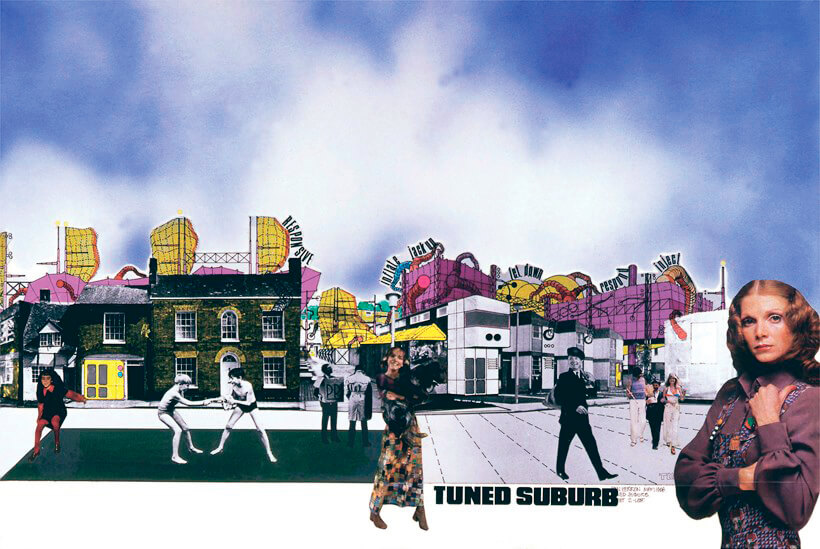

Tuned City

这个方案和2020年迪拜世博会的西班牙馆很像,空间具备临时性,一个临时搭建的活动场所,屋顶由飘浮的气球飞艇覆盖,而不是巨构屋顶,建筑形式的可能或者说超越,既是对事情本身的客观认知,也是对新技术和材料的敏感,而非完全建筑学专业的样式风格储备。

当然,Instant City的另外一个类似建成方案,就是大阪世博会的大屋顶,在大屋顶的结构珩架下,功能和构建在场地中自由组合。以及蓬皮杜艺术中心,还有Fun Place,其实都是类似的逻辑。

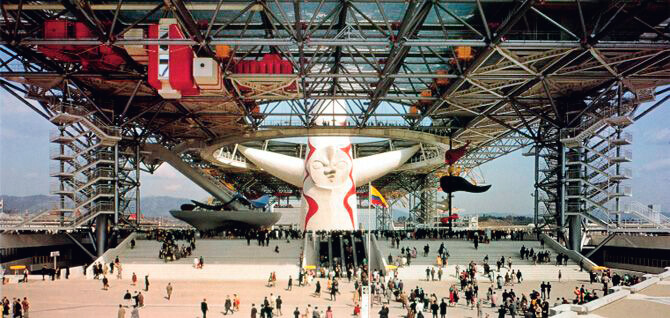

1970年大阪世博会节日广场的屋顶

在Tuned City中,Archigram的基础设施和空间附加物以一定比例依附于现有城镇,留下先前发展的证据,而不是包含整体。

新旧寄生的状态,是一种文脉的延续,也是共生和更新的概念,轻质结构,充气装置,预制单元,建筑的空间延展和部分功能的可持续更新产生了新的可能。

技术时代的地域实践

Regionalism Practice in the Age of Technology

从普利兹克建筑奖的历年得主来看,上世纪90年代末到2015年,更多的高技派和建筑技术推动者,在获得这个奖项,这也反映了全球经济的繁荣。

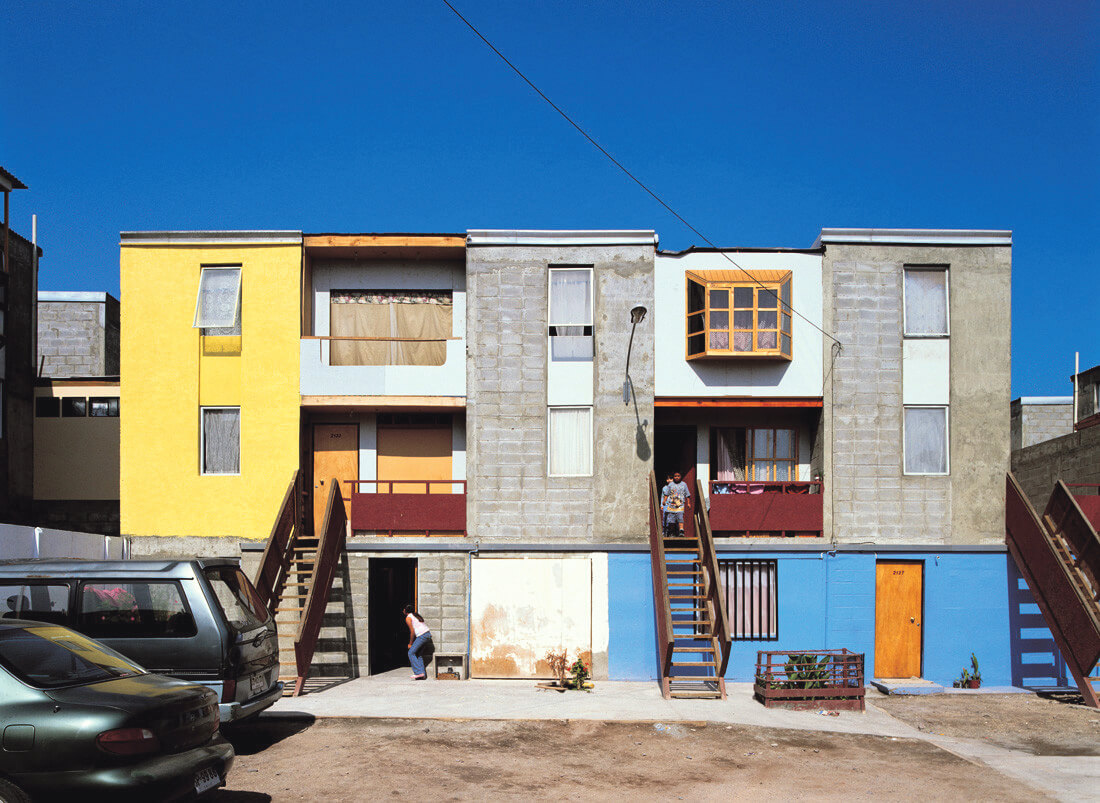

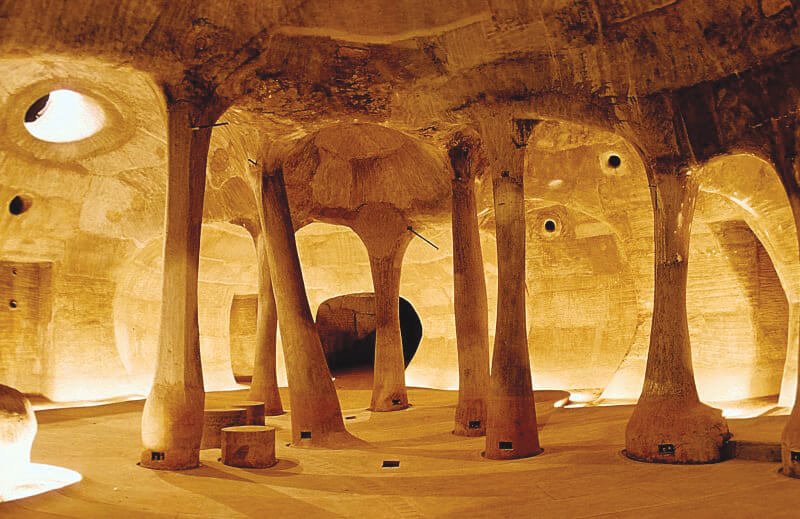

2015年的Frei Otto之后,趋势开始转向不同地域的本土实践建筑师,2016年南美的Alejandro Aravena,2017年西班牙的RCR,2018年印度的Doshi,2021年法国的Lacaton&Vassal,以及最新2022年非洲的Francis Kere,其实在这些建筑师基于本土语境的实践中,除了明显的地域风格,本土建造方式,项目对于本地社区需求的回应,我们也可以看到低成本的现代材料的应用,不管是西班牙的RCR,法国的Location&Vassal,或者非洲的Francis Kere,都有基于地域的现代材料和技术的使用,奖项开始关注低成本易获取技术对于建筑实践在地域本土实践中表达,当然更重要的是“社会性”的参与,技术开始变得隐性,更多是成本和可操作性的技术实践来解决具体的地域社会性问题。

这里讨论的地域本土的概念,不是基于夯土,或者砌砖的地域材料表达,也不是地域风格的样式追求,而是合理成本,可控现代技术和材料背景下的建筑实践,以及实践背后的社会性表达,同样不直接指向一种特定风格,这些实践所表达出的风格,其实是多种元素和背景的叠加,不是某种标签化的乡土实践或者地域风格。

基于社会的技术性实践,重新取代国际化风格,为建筑介入当地社会,促进社会发展,重塑社会环境,提供更多,同样也独特的作品。

Incremental Housing, Alejandro Aravena, Chile, 2003 LES COLS RESTAURANT MARQUEE,RCR ARQUITECTES

AMDAVAD NI GUFA, BALKRISHNA DOSHI

Latapie House, 1993, Lacaton & Vassal architectes© Philippe Ruault

Centre for Earth Architecture / Kéré Architecture© Iwan Baan

技术误解

Misunderstandings about Technology

“参数化”不只是生成形态

"Parametric" goes beyond generating forms

当我2013年从英国建筑联盟学院(AA)毕业回国后,大部分人认为我应该是一个“参数化”建筑师,RHINO拉形和GH编程很牛的人,对于我自己,其实是不知道如何解释的,我知道自己在AA学的是什么,但是解释给别人,大家又不认为这是先进建筑学,是“参数化”,好像所有回国的年轻建筑师,都应该是“参数化”建筑师。

Digital Turn Exhibition, The Building Centre, UK, 2019

这种误解是多方面的,即使在AA的时候,很多事务所也会给学校专业负责人打电话投诉,怎么你们毕业的学生,MAYA建模能力这么差,没办法直接工作,还要培训,这直接导致我们专业毕业的学生,比更注重使用RHINO和GH的学生,直接薪资少一半。这种工具使用误解,或者说工具化的建筑师培养习惯,不只是发生在国内,其实欧美建筑事务所中也常见。很多事务所都会配一个类似AA毕业的学生,或者说懂“参数化”的,会用RHINO和GH,大家都不能免俗。除去实践的现实需求,大家对“新技术“的理解其实有偏差。这种偏差,指向的是技术样式先行,不探求技术发展对建筑学的本质推动,只讨论技术如何在资本堆积下,建造一个具备差异化的激进建筑样式。

我在AA就读的科系是Design Reserch Lab|设计研究实验室。2019年在伦敦的英国建筑文化中心,做了一个20年的回顾展,展览的名字是“DIGITAL TURN”,从Archigram的插件城市,到今天项目所讨论的自组织、自生成的城市与建筑空间,项目每3-4年一个课题方向,迭代出了一系列随社会技术发展,不断建构起来的讨论,关于建筑如何在不同的社会技术发展下,提供可能的建筑提案;从材料到建造,再到建筑的迭代(新陈代谢),以及建筑的编程控制(控制论),这一切在DRL设计研究室的工作背景逻辑下,对形式的讨论都不是最重要的,或者我们基本较少讨论样式,更多的是样式生成的底层逻辑,材料/建造/结构/迭代/控制,这些都比最终的形式重要;是什么决定和生成了最终形式,而不是生成一个形式,用技术和资本堆积建造出来。

Digital Turn Exhibition, The Building Centre, UK, 2019

以下是在AA期间,我们会更多讨论和研究的建筑师:

1) Antoni Gaudi

高迪对Nature Form的研究与应用,材料结构形式三位一体,从自然形态中获得结构形式的启发,运用自然中结构和形态生成的逻辑,进行建筑中从大结构,到小配件,到装饰的全面应用。

2) Frei Otto

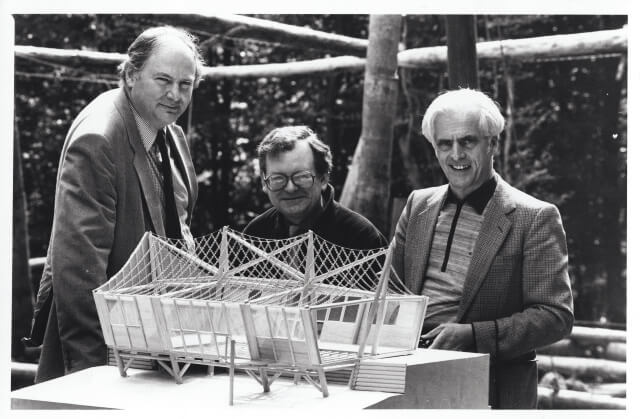

他在斯图加特理工的研究室,通过一系列的自然材料结构实验,来找到基于结构的形式,《Finding Form》是一本总结性的研究成果记录。例如肥皂泡实验所带来的关于张拉膜结构的研究,成果反映在了1972年的西德慕尼黑奥运会场馆设计中,以及1999年在伦敦和理查德罗杰斯合作的千禧年活动馆The Millennium Dome,O2 Arena中心。

我在AA最早的一门课程,就是在Frei Otto参与设计的AA Hooke Par森林校区的工作室和原型屋(现在用作食堂)中,学习关于如何更好地使用森林现场本身的材料,来建造建筑,以较低造价,最少的材料,建造最大的空间。

Workshop

慕尼黑奥运会场馆

The Millennium Dome (The O2) on the River Thames in Greenwich, London. © Mark Eaton/Dreamstime.com

从左至右依次为Richard Burton、John Makepeace和Frei Otto

原型屋

3) Buckminster Fuller

基于富勒球的穹顶结构,使用最少的材料和重量,覆盖更多的空间,这也是Norman Forest所坚持的方向。

曼哈顿穹顶和蒙特利尔生物圈,都是用一个轻质的透明穹顶,制造一个最大空间的生态系统,内部有了建筑和室内活动空间,一个满足生态和舒适度的室内遮蔽空间。我们可以在以下几个方案中,看到类似的想法与逻辑。

Buckminster Fuller, Dome over Manhattan, 1960. Courtesy

蒙特利尔生物圈

中国国家大剧院,保罗安德鲁

Google Headquarter, Big & Heatherwick

4) Cedric Price

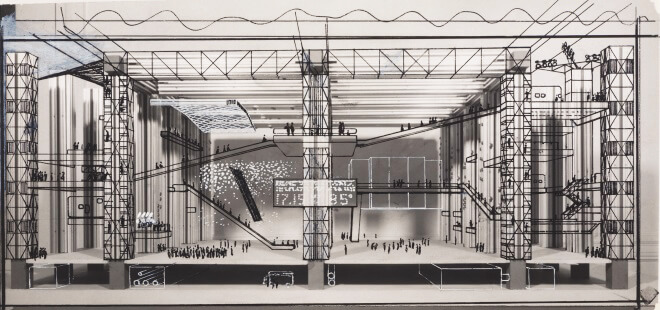

英国建筑师和作家,在AA有着举足轻重的作用,影响了很多建筑师,包括屈米,库哈斯,以及高技派的代表人物理查德罗杰斯和伦佐皮亚诺等,他的Fun Place方案,采用巨型结构,提供灵活空间,空间随时间和适用需求变化组合,这些概念也启发了巴黎蓬皮杜艺术中心的项目,以及1970年的大阪世博会主场馆。

Fun Place方案

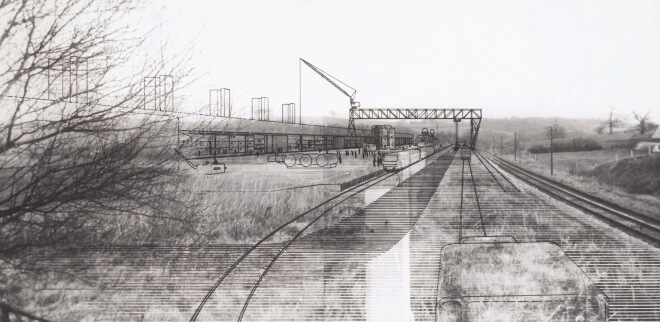

Think-belt项目

Think-belt项目,构想了利用建筑和教育作为推动经济再发展的一种方式,设想将废弃的铁路线重新用作流动的“高等教育设施”,将陶器区重新建立成科学技术中心,移动教室,实验室和住宅模块可以根据需要分组移动和组装。

以上两个项目都涉及到控制论,计算机理论等,用一种类似编程的方式,讨论建筑空间的系统、结构、组合和变化等。底层逻辑都是技术发展下,空间如何促进社会进步,带来新的模式,激化新的可能,而不是讨论建筑的样式。

原型实践

Prototype-Based Practice

“社会原型”与“技术原型”

Social Prototype and Technical Prototype

笔者作为一个接受本土建筑学教育,又赶上“参数化”思潮,去英国建筑联盟学习的建筑学生,到AA后,才开始关注材料以及形态的底层逻辑,用现实观察和材料实验来搭建建造方式,最后编程模拟控制,看到了建筑学对跨专业和自然科学领域的学习,以及对工业技术和互联网技术的应用;回国后前5年的工作,尝试了很多技术的应用,没有去只关注形态生成,讨论了新技术在建筑学和城市更新领域的更多可能性探讨,模拟和提案等,这些可以看作是第一阶段的边界拓展。2018年开始,因为具体落地展览,装置和小型项目的工作,开始主要关注如何以“技术”为背景,进入了长期稳定实践积累的阶段,皆基于两个关键词展开:“社会原型”和“技术应用”。

空间形态的原型不应该只是形式讨论,形态应该是一种社会策略,而不是唯一美学的讨论;即使扎哈这样被冠以形态优先的建筑师,她其实深层考虑的也是形态如何重塑场地的外在,构建内在的运作逻辑。所以,形态的底层逻辑,从平面的基本图底关系,到三维空间的立体关系,空间内容如何运作等,综合决定了我们采用什么构成和布局,空间最终是充当何种城市角色,如何组织场地关系,如何使内部小社会运行,激化空间在时间维度下的社会促进作用,最终这些叠加具体的执行因素,呈现最终多元素优化后的形态。

技术原型,就是基于以上社会原型的要素讨论下,如何考虑和评估各类参数,辅助最终形态决策,也是各类模块,如何组合达成最优解的过程。社会要素是参数,可以综合对比,而形式是策略,可以对应不同的社会要素的参数需求。

中钢洛阳耐火材料厂更新提案,2019

空间原型与算法原型

Spatial Prototypes and Algorithmic Prototypes

L

“洛耐”,从工业生产到社会生产的转化

The transformation from industrial production to social production

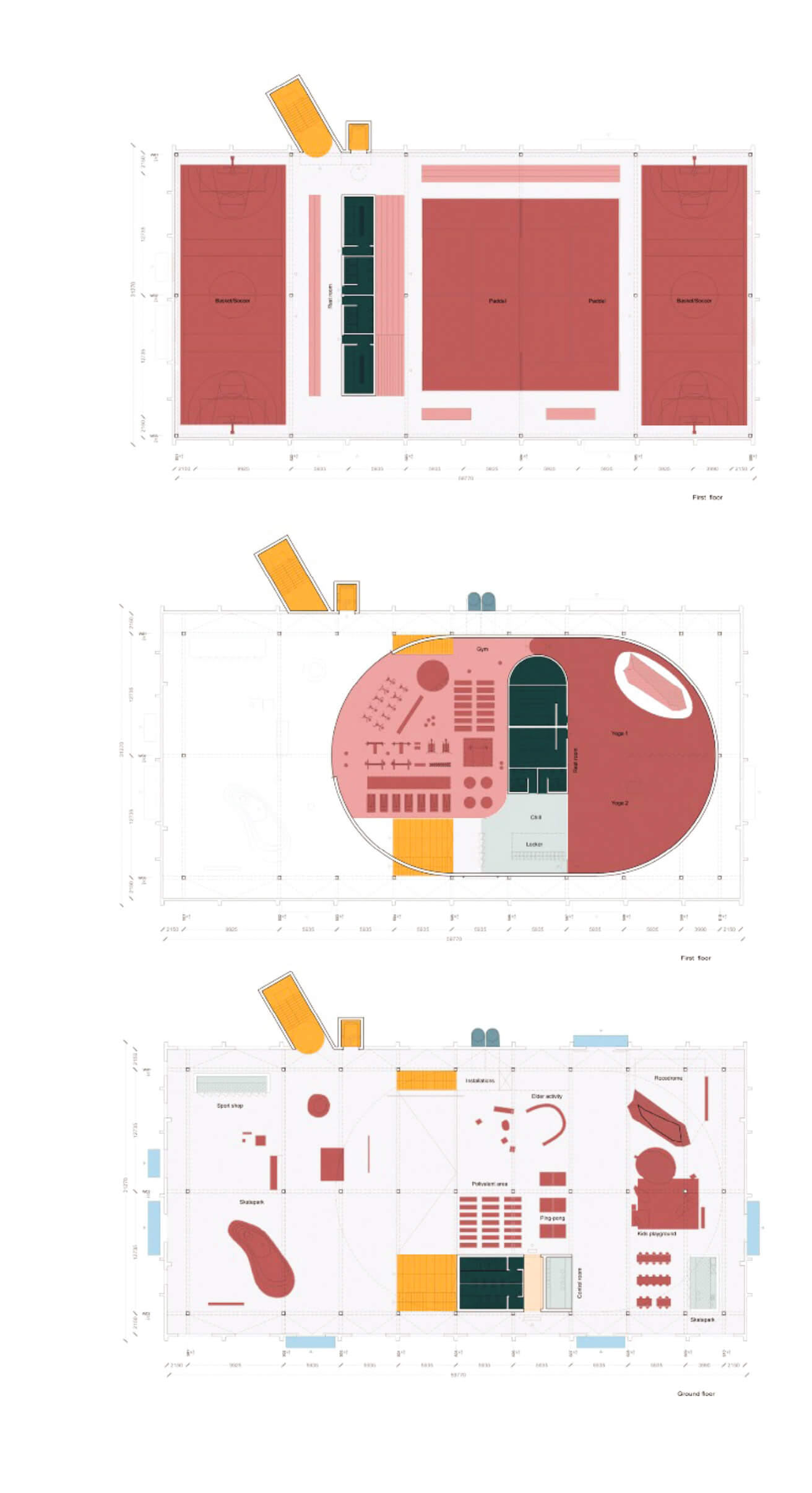

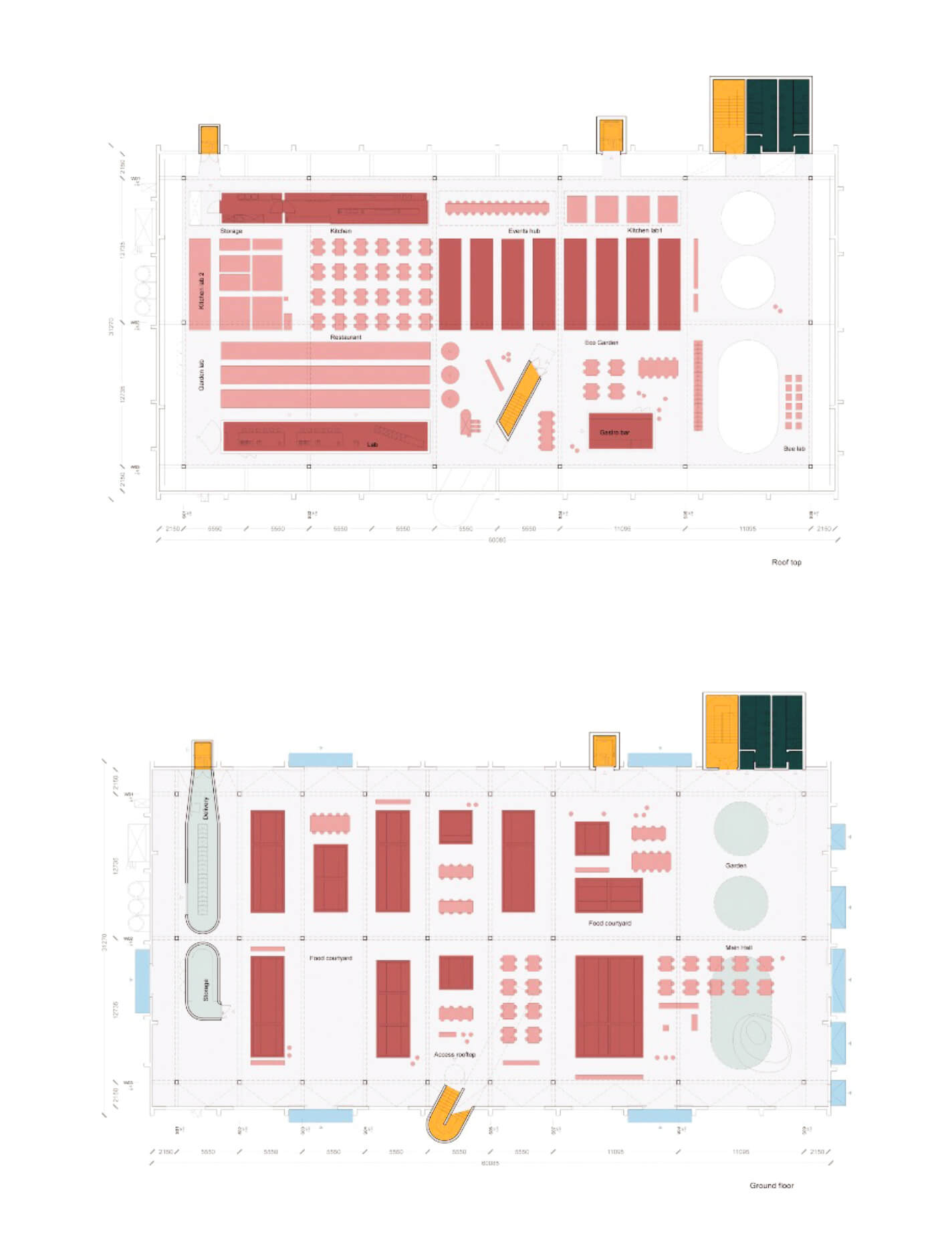

与Cedric Price的Think-belt项目类似,洛耐的项目,也是在讨论一个工业空间转变为社会空间的可能,将不同类型的生产空间与设施转化为新的城市社会生产空间,以及对工厂空间生产流线的重新Programming,一个在生产空间组团与珩架下的灵活的社会空间,如何重新被组织,即有效地利用原有生产空间的架构,提供一种新的文化模式、商业模式和空间体验,这里也可以看到与Fun Place类似的逻辑。

500m长的料厂,被分隔成了3个艺术空间,来统筹整个园区,以文化艺术空间来带动消费场景,社会良性生产;主展厅为架空的底层艺术广场,与场地的开放广场相连,地面分别连接上面不同主题的展馆,不同的主题馆又共享一个开放的室内公共空间,围合出不同的主题展馆空间;中间是商用艺术空间,利用原来运输原始材料的空中通道,连接新的会展中心及酒店,展览会议培训把原来的生产车间整合连接;末端的第三个单元,是文化艺术设计机构的孵化器空间,与多条并列的生产线厂房大空间平行,生产线通过植入其中的镂空花园,将原有大面积车间,改为不同类型的商业市场,类似集市和街区的概念,这也实现了从文化内容生产到展销和体验的过程,以及消费带来的内容再生产。

这个项目里,如何利用生产空间的流线与空间基础,转化为新的城市文化消费空间,需要类似计算机Programming模块的编程逻辑,利用原有框架,植入新的模块,使空间的整体生产逻辑合理;同时,每个模块和模块间的关系,重组,更新,迭代,都需要留有可能;随着时间维度变化,内容变化,空间可以做出相应的改变与适应;让空间设计的Programming可以适应未来的变化调整,并且让这种适应性的空间,具备激化空间活力的可能。

M

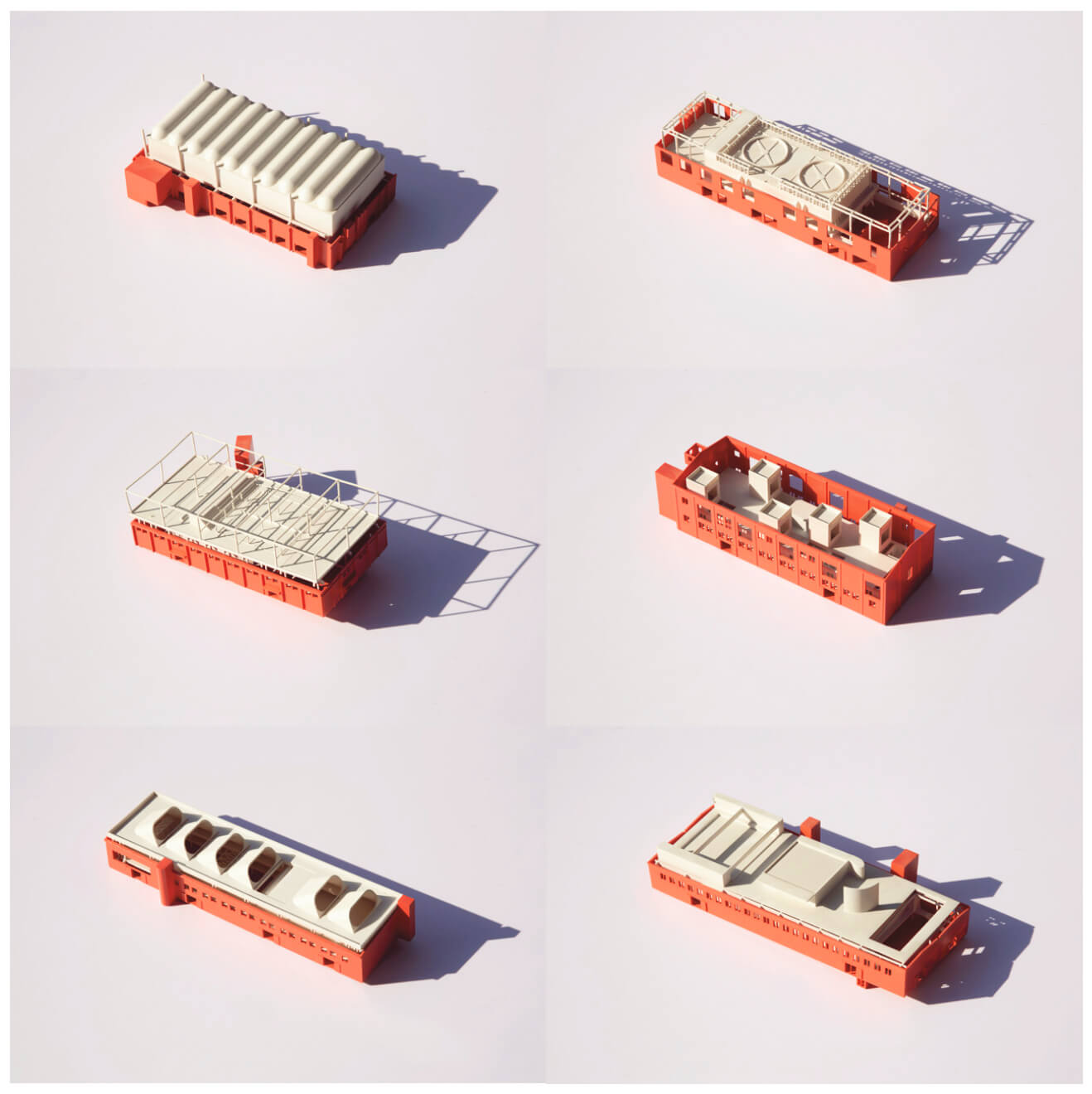

“仓库原型”

Warehouse Prototype

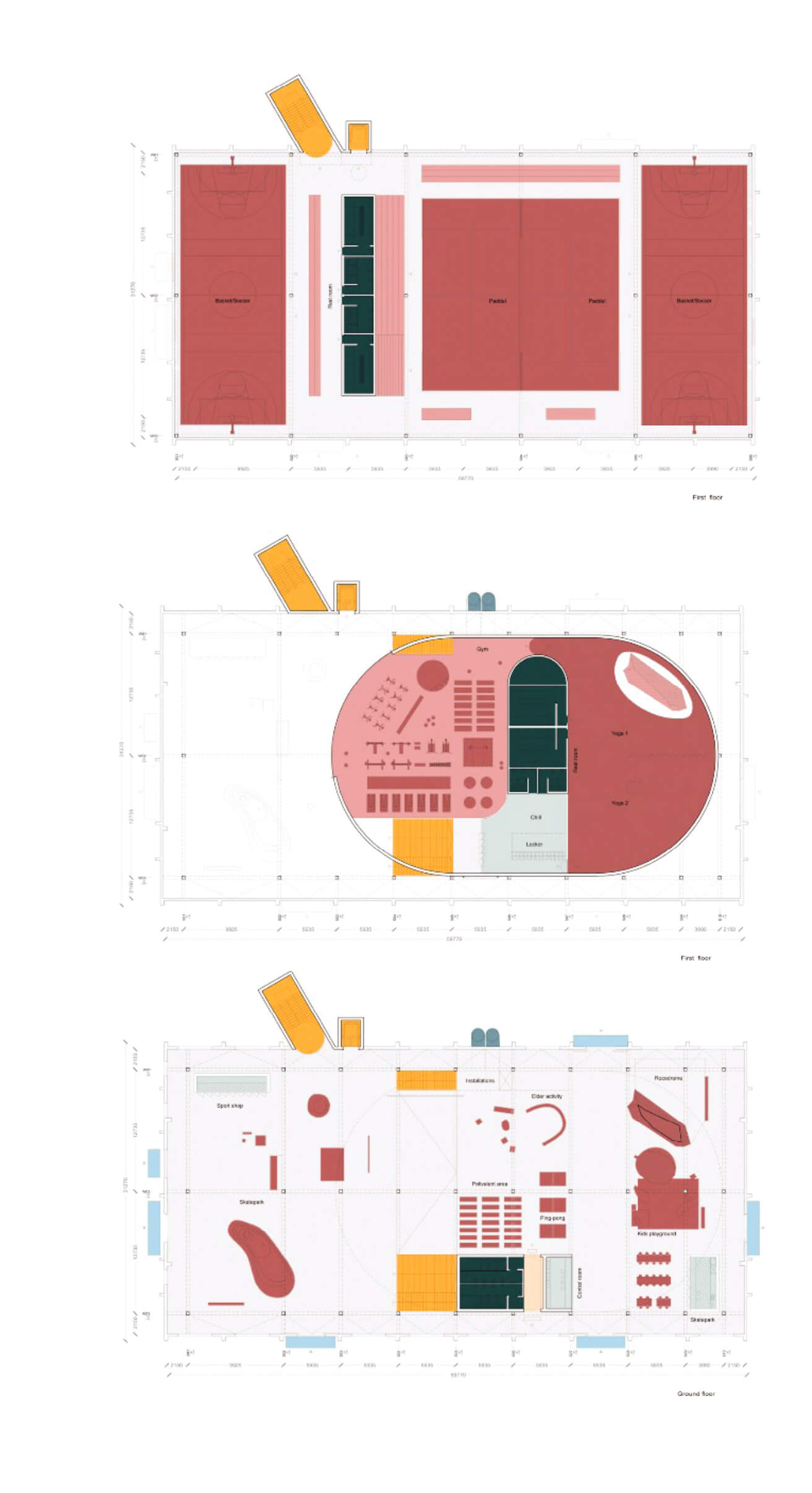

2018年的另外一个项目,关于城市工业仓库如何转型成新的城市服务设施,我们提出了“仓库原型”的方案,把这类2000m2的典型仓库,看作一个可以承担城市新的周边社区受益的新基础设施,这里的基础设施指的是以前缺失的社区文化和生活服务设施,同时赋予空间持续运营的商业逻辑。

6个仓库围绕一个铁路站台,每个仓库被赋予1个关键词生态,“剧场”“图书馆”“食物”“科技”“体育”“工作”,以及站台构成的“城市广场”,每个空间的设计兼顾公共性、商业性和专业性,功能由不同模块的插入组成。这个方案的“原型”,由2000m2业态模型和每个业态内的不同设计模块组成,模块具有一定的通用性。最终我们的设计,生成一本关于这6个类型的社会语境研究,业态模型,经济模型,以及设计模块,共同组成的手册,可以回到一个工作室通用的数据库中。让我们可以在日后的实践中持续积累和共享。

我们在一个2000m2标准工厂仓库的空间内,给每个仓库一个业态的定位,将空间分为底层公共开放,二层商业,三层专属的空间分层逻辑,和公共与商业逻辑;2000m2的占地空间,叠加为5000m2左右的立体业态集合体,围绕一个话题,讨论公共性福利,商业可持续运营,以及单一主题的多元生态,从共享到学习,到消费,到专业,建立一种内部的生态,一种可持续生态圈。

这也是一种基于旧有空间结构的新的Programming的过程,空间的布局最终由需求和逻辑决定,同样由自由灵活的模块组成,同样的模块依然可以用在其他的项目讨论中,最终让设计有一个持续更新的数据库,来应对和提供解决方式。这种持续的积累,可以让空间设计具备逻辑算法下的设计词汇库,最终达成基于使用需求的逻辑编程Programming和空间模块组成的不同解决方式的对比优化。

另外,基于框架的功能空间外挂,新的功能模块内嵌,适用于城市更新项目,也适用于新建项目,为新建项目空间的可持续迭代提供可能。

“社区会客厅”

Community Room

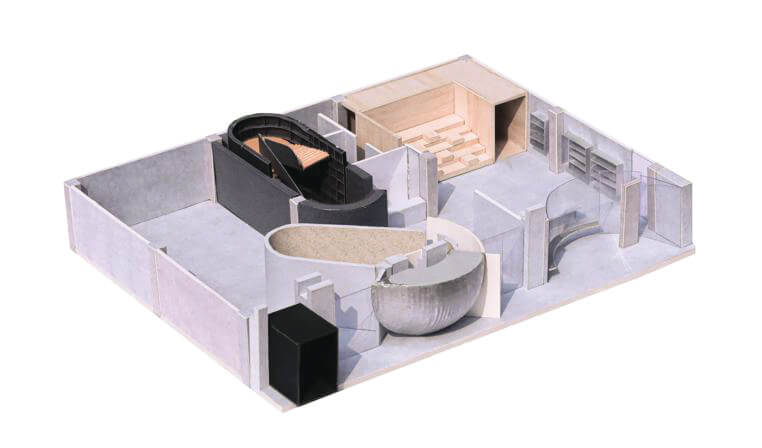

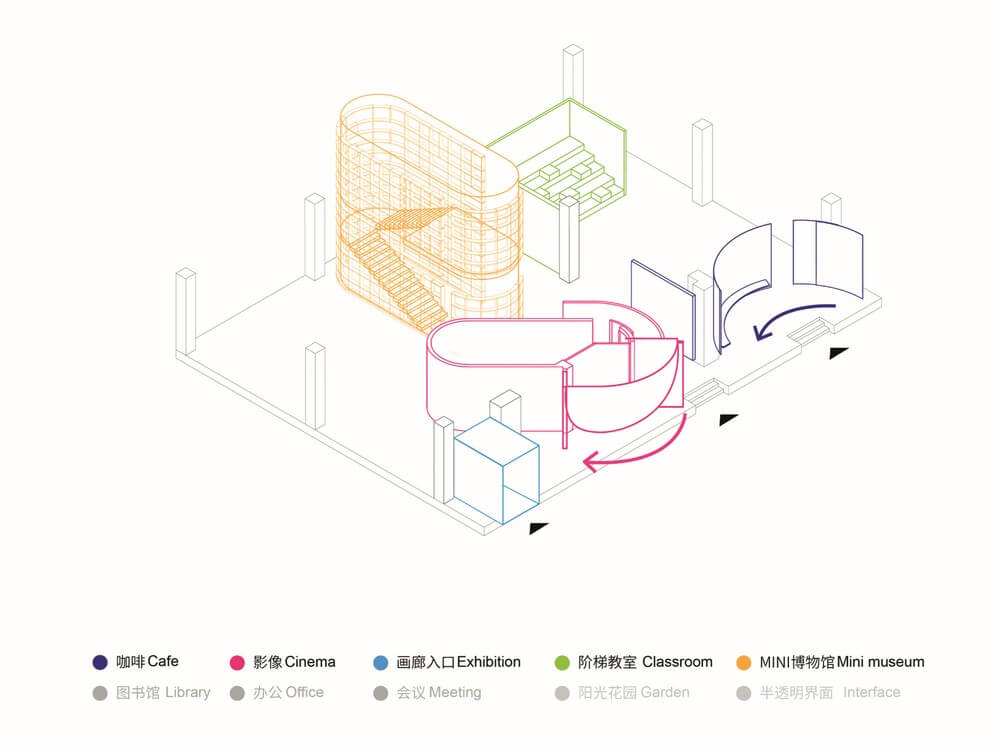

2019年的北京酷车小镇社区文化会客厅,是一个800m2社会文化设施的“原型”讨论,同样用不同室内模块的方式,打破柱网结构的切豆腐块空间设计模式,用不同形态的功能模块,重构内部空间流线,讨论800m2内最小文化功能复合设施的可能,功能模块依然充当一种空间策略和数据库的概念,可以被持续演变和使用。

4个空间场景,7个模块在空间中与柱网和外界面的穿插,实现了以下主要组团功能。

1、文化咖啡——室外咖啡花园+咖啡空间+阶梯剧场+演讲活动+装置展陈+纪念品售卖。

2、画廊空间——多媒体放映+墙面展陈+展陈空间+展陈橱窗,最大化展陈空间,满足从墙面展陈,到多媒体放映的需求。

3、MINI博物馆——利用楼梯间的墙面和台阶的观看高度变化,打造基于物品陈列的mini博物馆空间。

4、Y型书廊——将通道与空间的划分,变成由书架形成的空间,书店是副空间也是主空间,分隔形成面向2层阳台花园的阅读空间,侧面的自习室,儿童绘本空间,以及开放的中庭和多功能会议空间。

S

《汴京制造》

故宫“开放之城”展览,香港,2019

"Made in Bianjing"

The Palace Museum "Open City" Exhibition, Hong Kong, 2019

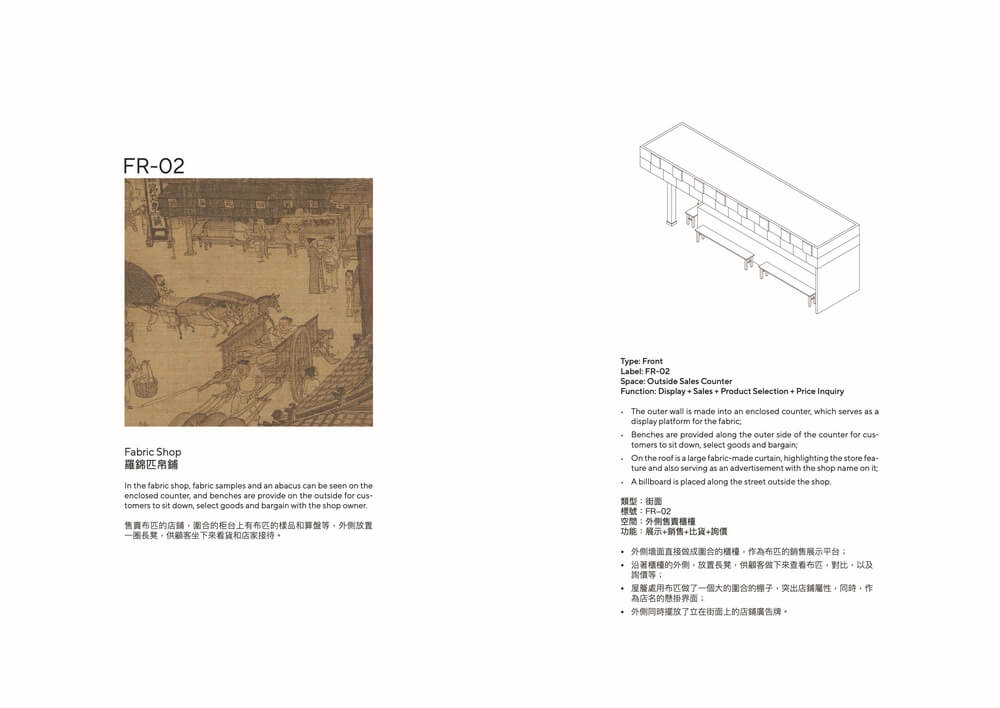

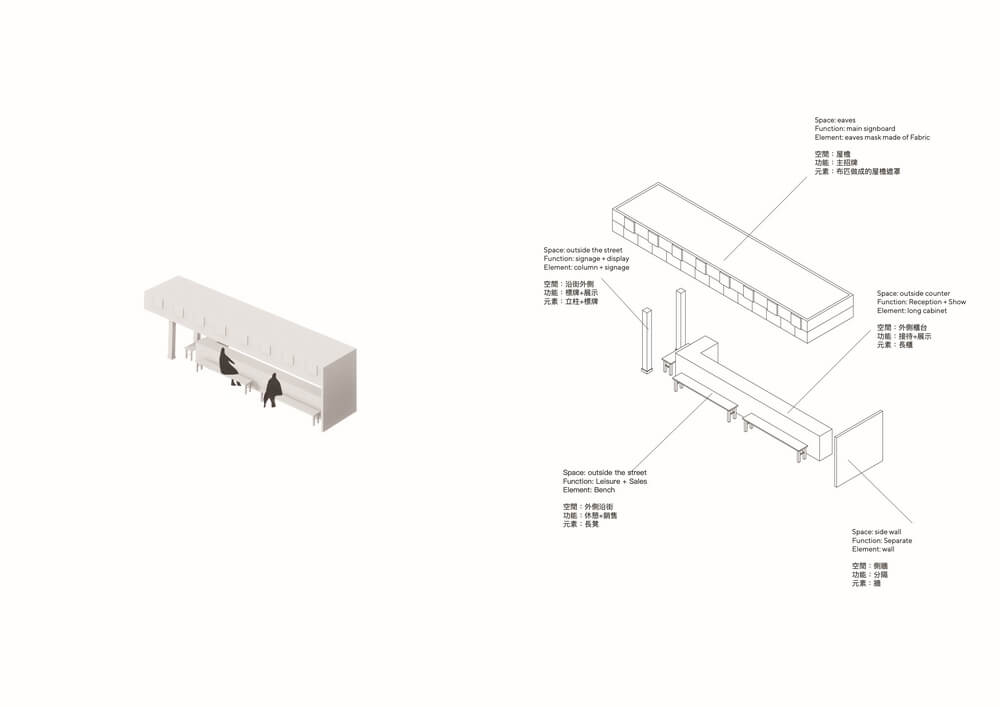

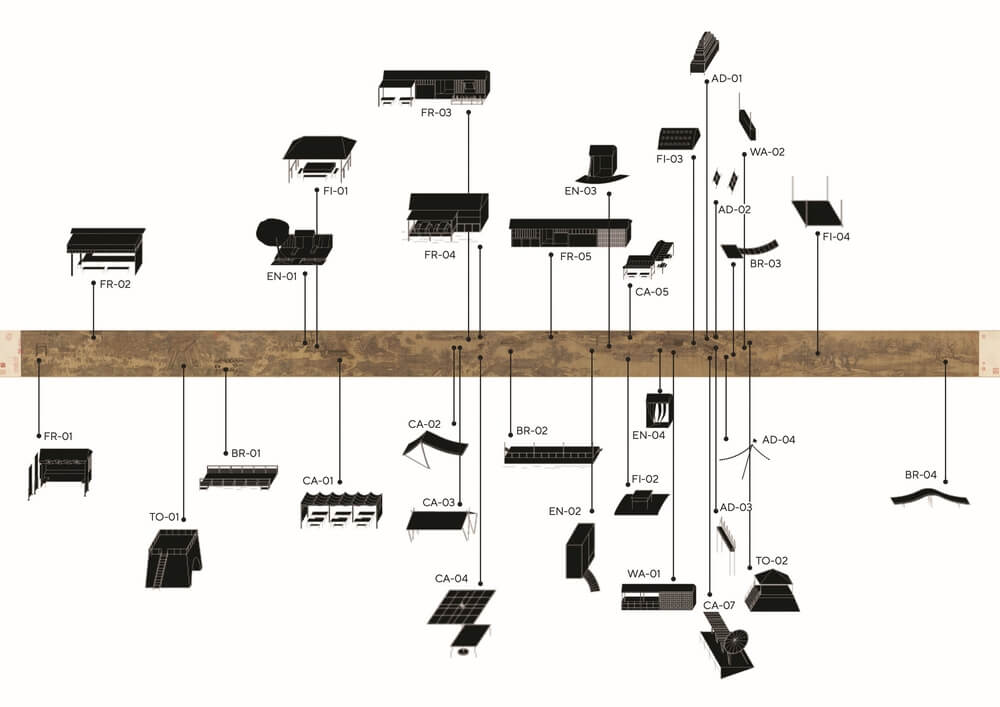

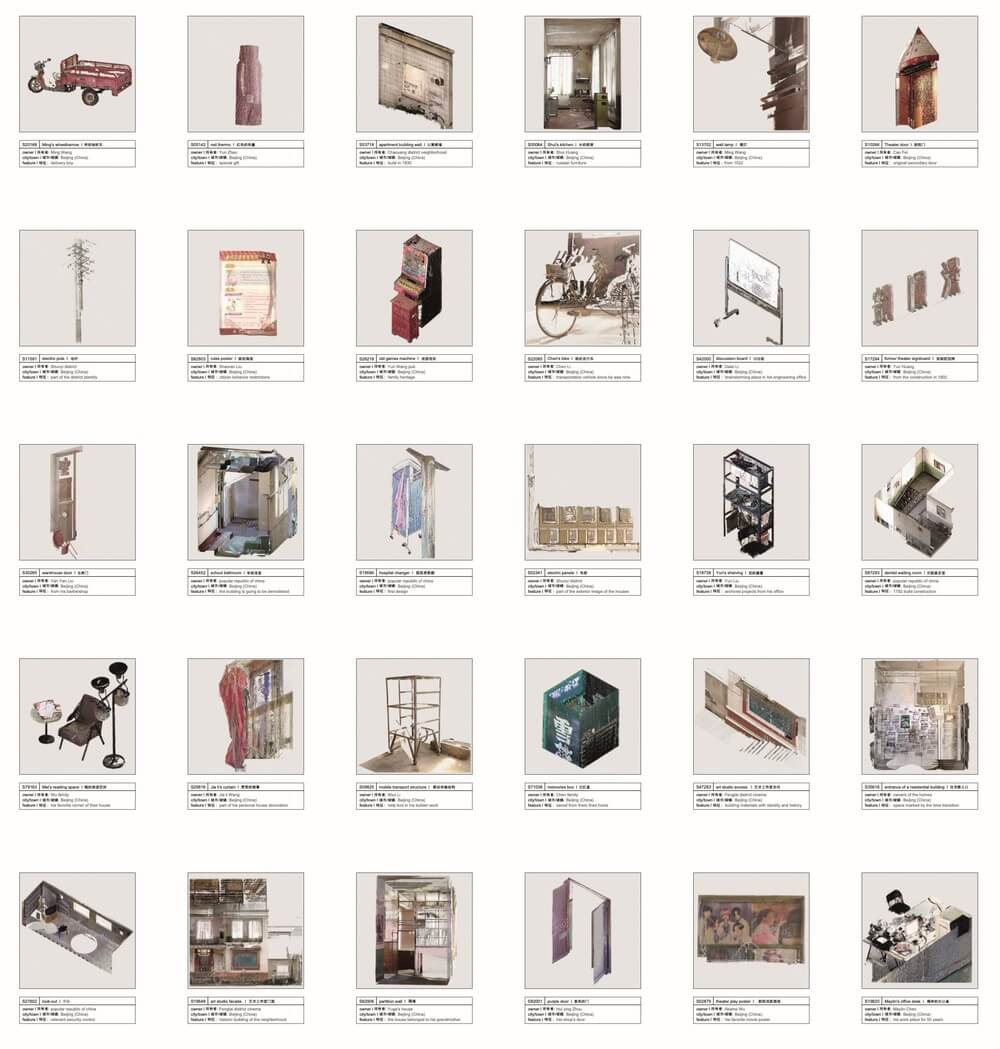

2019年,受邀参加故宫与凤凰卫视合作的“开放之处”展览,10位设计师参与创作主题展品,围绕“清明上河图”的全新设计诠释。为这个展览,我们完成了一本名为《汴京制造》,关于清明上河图中传统城市空间的元素研究图集,32个典型空间设计语言,分为8个类型,共同构成了清明上河图中生动且充满活力的城市场景。这个研究是关于中国文化中In-Between,之间空间的研究,一种特定的街道空间才有的空间界面处理语言,这些构成了基于时间和功能而充满变化和特定构成方式的城市界面设计,以及一系列的设计策略语言。

另外一个成果,是基于这本研究手册,完成的一个2×10m的空间装置,回应手册里的设计语言与策略,创作了一个连接场地人群的社交文化空间。同样,研究手册的32个空间语言,继续沉淀为工作室的设计语言库,32个策略和零件,可以在以后的项目中继续演化,部分转化成了我们在“社区会客厅”项目里的空间设计语言。

东方的空间,具备这种大屋顶下的灵活空间的特性,界面的围合,元素的组合,可开启,可围合,最少的要素的调用,解决随时间变化的功能改变,这些要素和界面处理的灵活,使得东方的公共空间,很多都是这样的街区形式,界面的丰富与变化,与城市相关,与每个人相关,而这种丰富性的设计,是每个人都参与其中的。

这里依然是排除风格,小单元的灵活组合,如何形成动态的大空间,适应需求和时间的变化,依然是如何让空间设计的语言,变成可以用Programming来讨论的组合可能,可以细分,重组和调用的模块数据库。

游牧学习基础设施

——“游牧之城”,北京,2019

Nomadic Learning Infrastructure

——“Nomad City”, Beijing, 2019

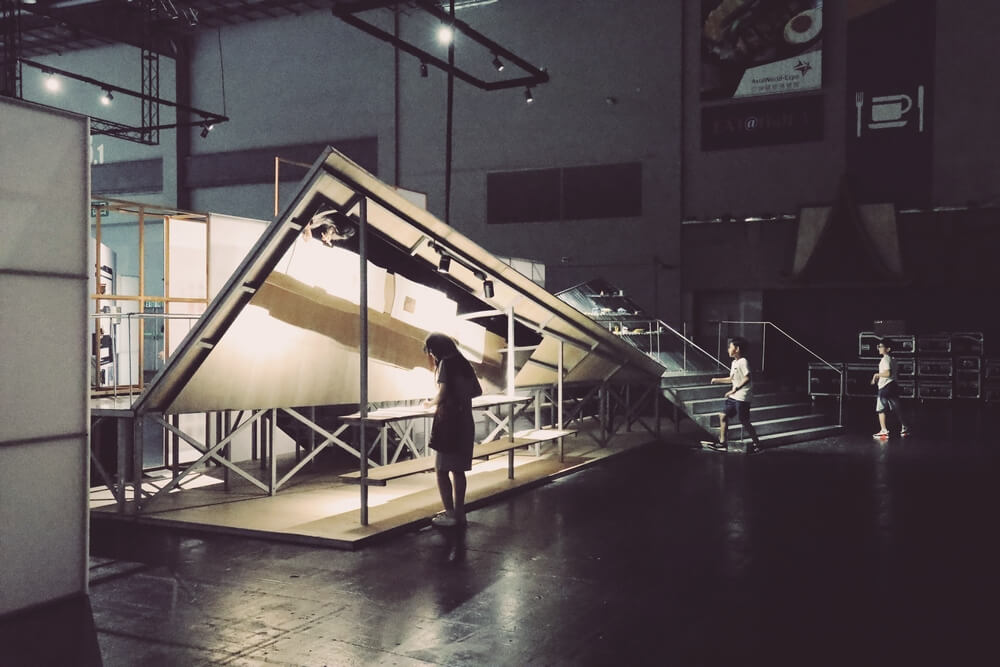

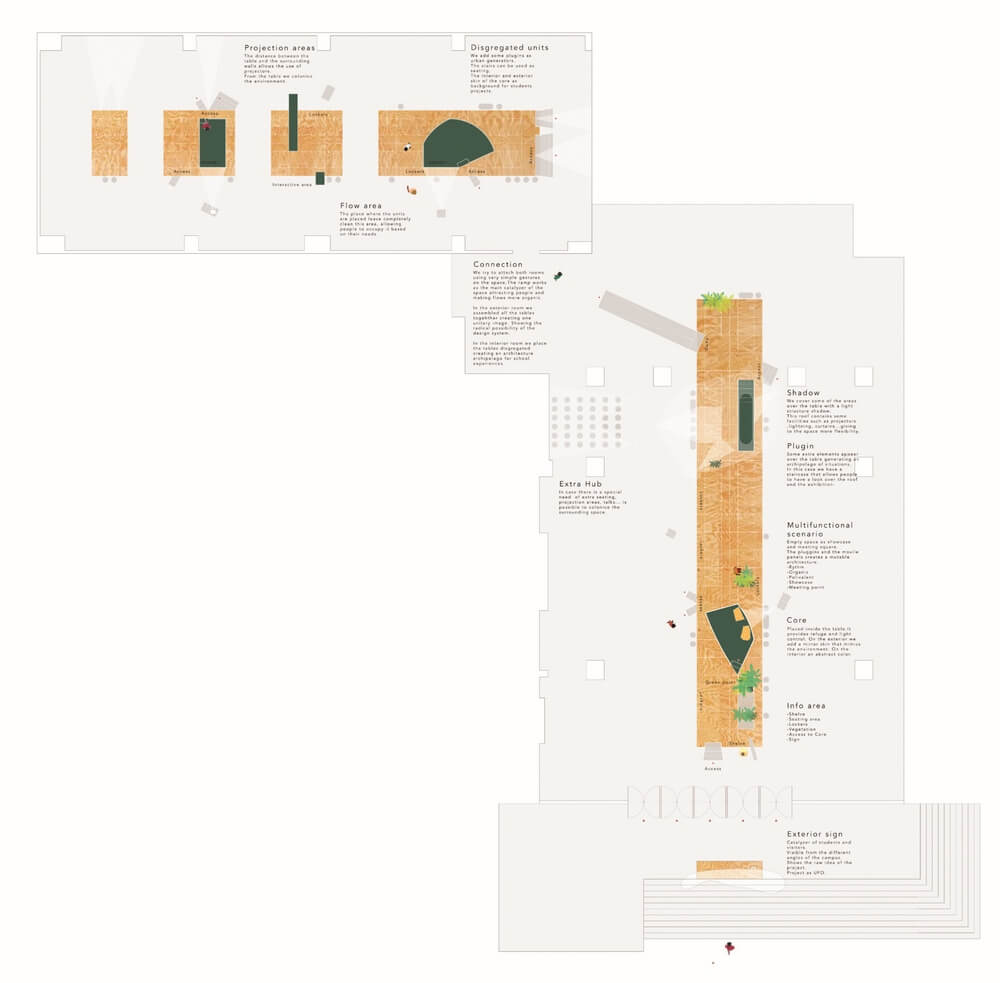

这个是2019年为北京服装学院毕业设计大展,完成的展览设计;展览空间设计以“游牧学习基础设施”为题,设计一套可以用于展览,同时,在展览后亦可以用于日常学习使用的空间基础设施。

展览空间设计通过集合-零散-组合-重构的方式,让展览的每个部分都变成一个之后可以重组的元素,适应不同的学习场景需求,也让设计本身具备生命的延续和迭代。设计中的桌子可以分布在学校的各个位置,宿舍走道,教室空间以及在公共空间,进行临时重组;差异化的单元模块,多种类型,可以在室内外不同类型空间,进行不同的组合,成为特定功能和临时公共基础设施,提供临时重组的学习空间。

这个项目的空间模块,可以在不同的项目中,继续关于这个话题和类型的模块迭代设计,但是就项目本身来说,其实是留下了一套模块系统,让学生在校园内自由使用,也允许新的改造与再设计,这类似互联网的开源设计概念,允许更多人,更多专业的介入,迭代,演变,因为新的知识和需求,产生新的设计方式。

虚拟与现实空间的叠合

——Is this tomorrow展览

英国伦敦,2019

The superposition of virtual and real spaces

——Is this tomorrow exhibition

London, UK, 2019

2019年受邀参加英国伦敦白教堂画廊的“Is this tomorrow”展览,这个主题创作展览,是画廊就该主题,时隔半个世纪后,又一次的延续,邀请全球10位艺术家和10位建筑师合作创作,讨论人类空间在未来的可能。

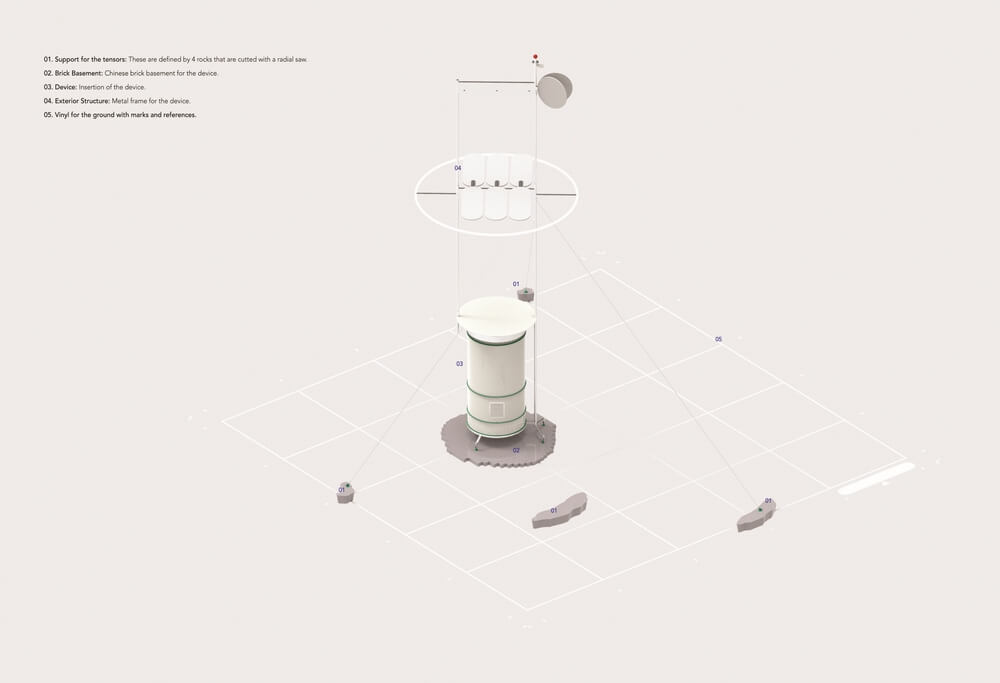

我们借用游牧带来的场地适应性,将虚拟与现实结合的场地,以游牧化的方式,将设施搭建在需要的场所,可以定制化组合的物品和功能,组成一个可变游牧化,且连接现实场地与虚拟世界的物理空间;重新连接在地社区,同时为现实空间创造一个“超链接”虚拟与异域空间的场所。场地由一系列模块化的配件组成,搭建场地的过程,类似一个计算机的拼接和重构,不同的配置,形成特定的功能空间,且可随时间不断迭代。

基于不同的空间,有零件模块搭建的数据化空间,类似电脑的组装,这里是可见现实和虚拟时间的并存,是对现实中空间与物品的数据化连接扫描过程,可以交流、纪录和售卖,线上线下空间共存,且相互转译。

这个空间,可以在任何的场所,根据需求,临时搭建,人们聚集于此,并且通过这个装置,与另外的空间和人发生超链接,信息可以被传递,物品可以交易,舞蹈可以记录,这就是一个现实与虚拟重叠且相互转化的空间,交流不再只是手机的信息,而是物理空间的同步。

零件与图标标记共同存在,以实现定位同步和功能,也是空间快捷键的功能。数字孪生的空间成为可能,信息和物品都可以在这里被分享和交易。

这里讨论的是去物质化的空间,是数字化时代背景下,另外一种空间形式的可能,即时的,非永久的,可被定制和重组的,且可以建立现实与虚拟通道的空间方式。

零件的重组,类似Arduino主板,插接不同的功能模块,感应器等,之后通过编程,Programming控制整体的功能和机制。我们不禁思考空间是否具备这样的可能。

去物质化层面,最少物质的空间方式,是否能实现足够的功能,或者说差异化的功能;另外,也是在人们注意力大量被互联网世界,被元宇宙吞噬后,留给物理空间可怜的注意力,让我们如何重新判断实体的价值,或者存在实体空间新的可能。

结语

以上案例中,我试图通过不断积累,应对今天碰到的项目问题,但更多的是为工作室未来的实践进行空间设计语言的数据库搭建。

Programming是一种策略,也是一种算法逻辑,那已经存在的,和不断被发明的空间设计语言,不同的风格、案例,是否可以提取,拆解成不同类型分类的词汇库,最终根据需要,生成的基础逻辑Programming,调用设计词汇库的策略和模块,生成优化的设计提案,也在需求和时间维度,让空间具备更新和迭代的可能。

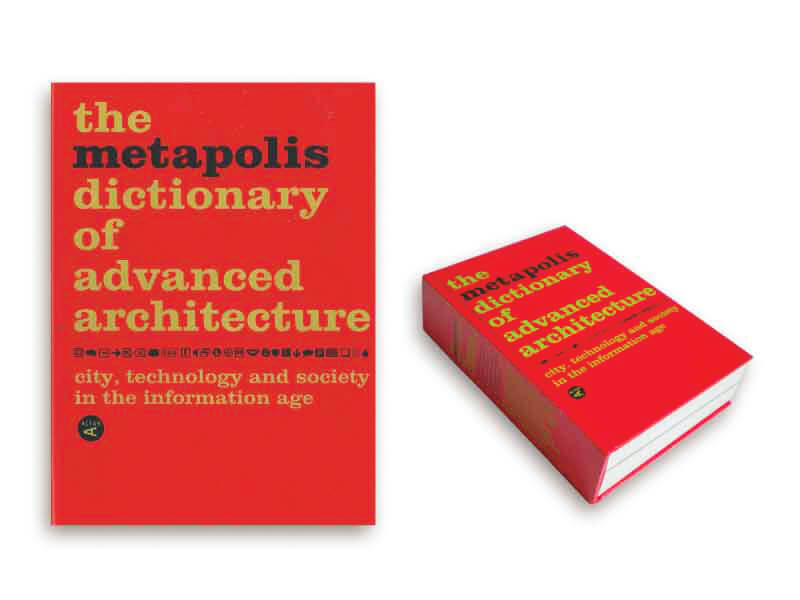

下面这本将很多建筑案例,按照关键词的方式进行分类和解析,从A-Z来编辑的书籍,让我们可以通过关键词看到,设计作为一种策略,可以通过适合的类型,提出相对应的方案。

可能这是最早对我产生影响的一本书,工作室目前在积累和实践的,也借用了类似的模式,我也试图搭建和积累这样一本A-Z的数据库,可以不断地增加词汇和模块,也可以根据需要,不断地用Programming来调用这个数据库。

回到文章的题目,从社会原型到技术原型的搭建,社会原型是实践中对于社会的回应,对于问题的抽象分类。而技术原型,则是在建筑类型学与类型算法上,讨论建筑形式和所有元素作为语汇和策略,可以被Programming的过程。

让形式的生成相对理性化,可以反映对社会的回应;

让建筑语汇与知识,可以用算法的方式,被理性地讨论和迭代。