1 山东省城乡融合发展成效分析

1.1 城乡要素融合

1.1.1 农业转移人口市民化成效显著

2014年以来,山东全面实施居住证制度,有序放开放宽城镇落户限制,全省农业转移人口落户城镇累计超700万人,累计发放居住证800余万张,位居全国各省市区第四位。出台《关于加快推进农业转移人口市民化的实施意见》等一系列政策文件,“1+N”的市民化政策体系不断健全。实施农业转移人口数量与财政转移支付、城镇建设用地增加规模挂钩机制,累计下达市民化奖励资金76亿元。城镇基本公共服务覆盖常住人口取得积极进展。累计新建改扩建中小学校3800余所,新增中小学学位330万个,中小学“大班额”问题得到基本解决。出台稳就业24条措施,多渠道提供适合农民工的就业岗位,最大程度降低了新冠疫情对就业的影响。扎实推进医养结合示范省创建,全省远程医学中心省内联网医院达到300余家,基本实现县级以上医院全覆盖,人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元,建成示范性社区养老服务中心330余个。全省政府投资公共租赁住房已分配入住超20万套,连续三年超额完成国家城镇住房保障家庭租赁补贴发放任务,城镇人均住房建筑面积由2015年的36.4㎡提高到2020年的37.3㎡。

1.1.2 人才流动引导机制更加完善

印发《推进乡村人才振兴若干措施》,开展“万名专家服务三农”、高层次人才“上山下乡”等行动,激励引导城市人才入乡。截至2021年5月,省级乡村振兴专家服务基地达116家,吸引集聚1.4万余名高层次人才到基层创新创业,注册备案7835名科技特派员。

1.1.3 农村土地有序流转

深入推进农村土地制度改革,积极探索农村集体土地所有权、承包权和经营权“三权分置”有效实现形式。加快土地经营权流转,支持农村党支部领办土地股份合作社,农村土地流转面积达到3890.4万亩,占家庭承包经营土地面积的42.3%。积极推进集体经营性建设用地入市工作,截至2021年8月底,全省12个地市40个县(市、区)共有730宗成功入市,总面积2.04万亩。

1.2 城乡设施融合

1.2.1 农村市政基础设施加快建设

2020年,全省村庄市政公用设施建设投资403.9亿元,排名全国首位,较上年增长44.6%。集中供水的行政村比例达到97.02%,高出全国14.54个百分点,农村供水普及率达到95.59%,较上年增加1.73个百分点,高于全国平均水平12.22个百分点,在全国排名第4位。有生活垃圾收集点和对生活垃圾进行处理的行政村比例分别达到98.58%和98.31%,生活垃圾无害化处理率达到96.65%,较上年增加1.54个百分点。厕所和危房改造稳步开展,纳入国务院 2019年农村人居环境整治成效明显激励范围。

1.2.2 农村道路建设有序开展

自2018年起,在全省相继开展了农村公路“三年集中攻坚”专项行动和农村通户道路硬化工程。截至2020年,改造提升农村公路4.3万公里,完成危桥改造工程2230座,建成客运站点4.3万个,全部乡镇、建制村实现通沥青(水泥)路,农村公交化改造率达到91.1%。累计完成6.4万个行政村通户道路硬化工作,基本实现全省村内道路硬化“户户通”。

图1 2010—2020年山东省城乡居民收入情况变动趋势示意图

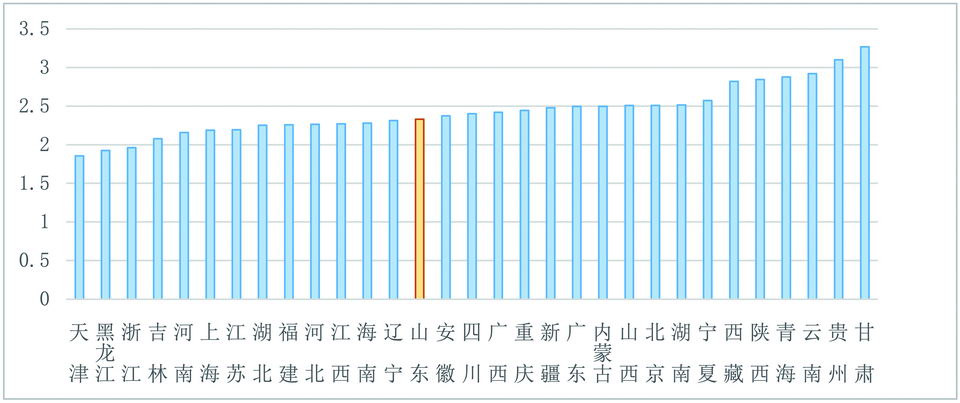

图2 2020年全国31个省级行政区城乡居民收入比示意图

1.3 城乡服务融合

1.3.1 城乡教育一体化创新实践取得显著成效

以解决“乡村弱”和“城镇挤”问题为重点,促进城乡师资配置、办学水平和经费保障等的一体化发展,在全国范围内率先实现县域内城乡义务教育学校“四统一”1,形成城乡义务教育一体化发展的“山东样板”,《山东城乡义务教育一体化创新实践》入选全国十八大以来攻坚克难典型案例。

1.3.2 城乡医疗服务及社会保障一体化水平不断提高

积极开展基层医疗卫生服务能力提升三年行动和“优质服务基层行”活动,推动基层机构标准化建设全面达标,促进基层卫生防疫水平和医疗服务能力不断提升。全省118个县(市、区)组建388个医共体,数量居全国第一。截至2020年6月,全省乡镇卫生院、村卫生室达标率分别达到98.2%和99.8%。实现基本养老、医疗和救助等为重点的社会保障体系城乡一体化,人力资源社会保障公共服务体系基本建立。

1.4 城乡经济融合

1.4.1 现代农业水平较高

贯彻落实习近平总书记视察山东提出的“要给农业插上科技的翅膀”重要指示精神,实施现代种业创新、智慧农业等一系列重大工程。全国蔬菜质量标准中心落户山东,主导制定国家蔬菜质量标准。登海种业等农业领域上市企业引领带动农业高精尖发展。全省建成高标准农田6113万亩,农业科技进步贡献率超过65%,主要农作物良种覆盖率达到98%。

1.4.2 城乡产业协同发展平台加快建设

各类产业园区、特色小镇和田园综合体等产业发展载体进一步完善。济南中欧装备制造小镇、日照奥林匹克水上运动小镇和泰安泰山出版小镇入选全国典型经验案例。对全省特色小镇进行清理规范,确定93个特色小镇纳入清单管理。在全国率先建成以黄河三角洲国家农业高新技术产业示范区为龙头、19个国家农业科技园区和18个省级农高区为重点、121个省级农业科技园为依托,覆盖全省涉农县(市、区)的农业科技园区四级体系。

1.4.3 城乡居民收入差距逐步缩小

2020年,山东省城乡居民人均可支配收入分别为43726元和18753元,城乡收入比为2.33∶1,低于全国平均水平(2.56∶1)。2010年到2020年,山东农村居民人均可支配收入从7034元增长至18753元,年均增长10.3%,城镇居民人均可支配收入年均增长8.7%,农村居民人均可支配收入增速超过城市,城乡收入比从2.70∶1收窄到2.33∶1。

2 山东省城乡融合发展存在的问题

2.1 人口市民化水平仍需加强,城乡要素流动依然存在障碍

在户籍制度改革方面,落户程序简便度、透明度、数字化程度及业务通办水平仍有待进一步提高。居住证的办理实效、简便度、适用范围及电子居住证应用等依然有待加强。农业转移人口接受城镇基本公共服务供给水平有待提高。住房保障方面,保障性住房供给存在缺口,住房补贴发放机制尚待健全。社会保障方面,国有企业吸纳农业转移人口、提升农民工职工医疗保险的作用未得到充分发挥。养老设施和机构建设水平不能满足农民工随迁老人日益增长的养老需求。教育保障方面,教师编制和农业转移人口随迁子女人数未实现挂钩,存在教师薪酬、职称评聘以及职业上升等方面的问题。

“人地钱挂钩”机制尚未健全,市民化配套政策细化落实短板突出。从“人地挂钩”看,绝大多数地方尚未出台因地制宜实施增量用地供给与新增城镇人口、农业转移人口安置及耕地保护责任相匹配的“人地挂钩”政策。各市县的农业转移人口市民化土地保障政策尚未与年度用地计划相挂钩。人口流入较多地区、吸纳农业转移人口落户较多地区和城镇农业转移人口集聚社区,土地供给仍然缺乏有力保障。从“人钱挂钩”看,大部分城市暂未公开发布关于财政保障奖补资金分配制度。

2.2 城市基础设施向农村延伸存在缺口,一体化水平有待提高

多数城市道路、供水、燃气、电力和通信等基础设施在农村还未实现全覆盖,城镇基础设施向农村延伸的缺口仍较大。2020年,山东省城镇社区开通管道燃气用户的比重为83.2%、有集中供暖的用户比重为80.2%,而农村社区两项比重分别仅为2 0.9%和4.3%。完成生活污水处理的行政村占比仅为36.92%。农村燃气普及率53.46%,分别低于城市和建制镇45.85、19.94个百分点。

2.3 农村科教文卫水平较低,推进城乡公共服务均等化任务艰巨

山东省仍有20万义务教育阶段农村留守儿童无法享受与城镇同质的义务教育,农村义务教育阶段教师学历、设施水平等与城镇仍存在差距,全省仍有2.4%的农村社区家庭不能便利地上幼儿园,2.2%的不能便利地上小学,均比城镇社区家庭高2个百分点。全省三甲医院90%以上集中在城市市区,设卫生室的村数占行政村数的比例为76.5%,低于全国94%的水平;平均每千人口医疗卫生机构床位数,城市为8.27张,农村为4.95张。农村科教文卫的发展水平相对落后,城乡差距较为明显。

2.4 农业转型升级动力不强,城乡居民收入差距依然显著存在

山东省现代农业经营主体规模偏小,高端服务能力和参与主体的专业性有待提升。家庭农场等新型经营主体数量多,但规模偏小,销售产值50万元以下的家庭农场占到总数的近90%。农业供给质量亟待提高,农村一二三产业融合发展深度不够,乡村新产业新业态发展不充分,规模小、占比低,科技创新对农业发展的贡献仍有待提高。

2020年,山东省城乡居民收入比为2.33∶1,在全国31个省级行政区内排名第14位,与天津(1.86∶1)、黑龙江(1.92∶1)、浙江(1.96∶1)、吉林(2.08∶1)、河南(2.16∶1)、上海(2.19∶1)和江苏(2.19∶1)等相比还存在一定的差距,农村居民收入水平明显落后于城市。

3 山东省城乡融合发展路径

3.1 促进城乡要素双向自由流动

持续深化户籍制度改革,实现农业转移人口按意愿在城市便捷落户,推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。提升人口管理信息化水平,推动户籍办理的电子化、自助化发展,逐步实现常态化落户程序电子申请、网络提交、网络审批及移动设备办事流程追踪等功能,提升全省“通迁、通办”水平。完善财政转移支付、城镇建设用地年度指标与农业转移人口市民化挂钩政策,调整人口流入流出地区教师、医生等编制定额。落实吸引城市人才返乡入乡政策,加强城乡劳动力职业技能培训,促进优质人力资源在城乡合理流动。建立健全“三农”财政投入稳定增长机制,优化支出结构,深入推进涉农资金统筹整合。深化农业农村产权制度改革,完善农村承包地所有权、承包权和经营权分置制度,进一步放活经营权。

3.2 推进城镇基础设施向农村延伸

健全城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护机制,推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸,完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视和物流等基础设施,提升农房建设质量。开展农村人居环境整治提升行动,推进农村生活垃圾就地分类和资源化利用,以乡镇政府驻地和中心村为重点梯次推进农村生活污水治理,开展村庄清洁和绿化行动,运用电代煤、气代煤、可再生能源等新技术改善农村集中居住社区供暖条件。

3.3 推动城乡公共服务均衡化发展

推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨,增加农村教育、医疗、养老和文化等服务供给,鼓励社会力量兴办农村公益事业。优化城乡学校、幼儿园网点布局和办学条件,推动县域义务教育优质均衡发展,提高公共就业创业服务质量,推进县级医院与乡镇卫生院、村卫生站等组建县域医共体,推进医疗卫生服务体系和服务能力标准化建设。健全统筹城乡的社会保障体系,探索建立政府、市场参与的多层次养老服务体系,建立健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系,完善困难残疾人分级分类保障政策。强化城乡公共文化服务,全力推进乡、村两级综合性文化服务中心建设,加强基层文化队伍建设。

3.4 推进城乡产业融合发展

聚焦农业高质量发展和产业融合,深化农业供给侧结构性改革,积极推动农业“新六产”发展,不断提高农业创新力、竞争力和全要素生产率,实现乡村经济多元化和农业全产业链发展。优化提升特色小镇、特色小城镇、美丽乡村和各类农业园区,创建一批城乡融合发展典型项目,搭建城乡产业协同发展平台。多途径不断提高农民收入,积极拓展农民就业创业增收空间,推动农民更高质量和更充分就业,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,促进城乡居民共同富裕。

结语

城乡关系是最基本的经济社会关系,随着新型城镇化和乡村振兴战略的深入实施,城乡关系逐渐由城乡分割、城乡对立走向城乡融合。作为农业基础雄厚、实施乡村振兴战略和城乡融合发展试验区建设较早的省份,研究山东省城乡融合发展的成效、问题与路径,对于全国范围内推进城乡融合高质量发展具有借鉴意义。本文通过研究发现:山东省近年来城乡融合发展水平和质量不断提高,在城乡要素双向流动、城乡基础设施及公共服务一体化、搭建城乡产业协同发展平台等方面成效显著,但依然存在人口市民化水平不高、城乡基础设施配套不充分、城乡公共服务差距较大、城乡居民生活差距明显等问题,需要充分发挥国家、省级城乡融合发展试验区示范带动作用,深化城乡融合发展体制机制改革,深入实施城乡发展均衡化行动、城乡要素流动双向化行动,推动城乡要素自由流动、资源合理配置和产业协同发展,促进城乡居民共同富裕。