1 基于复合生态系统理论的乡村规划策略体系构建

1.1 复合生态系统理论的概念

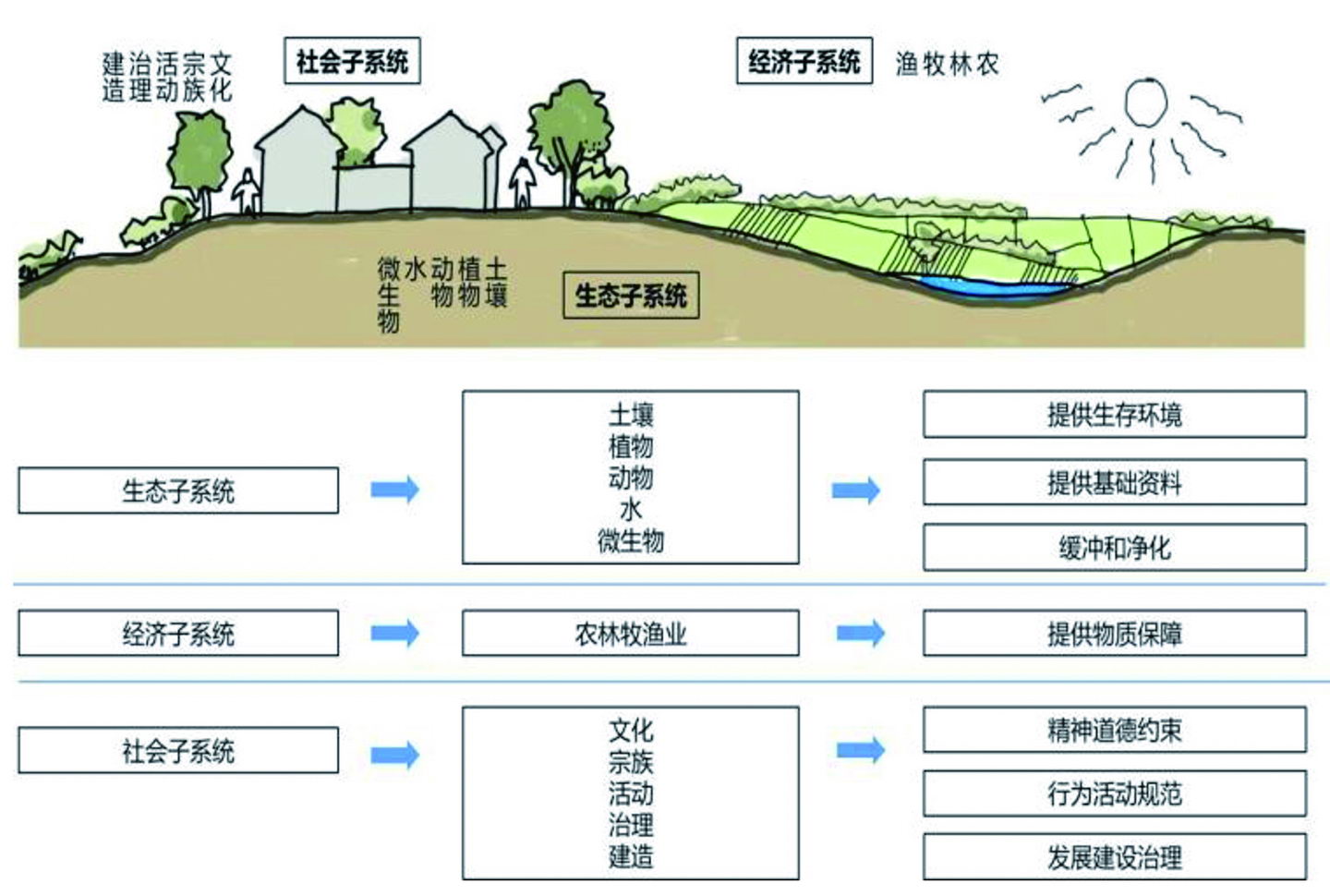

该理论由马世骏教授提出,他认为当下的人文、宗教等均是将人作为核心的复合生态系统,乡村、城镇均是人的生活、生产等活动与自然过程相互影响而产生的复合生态体系[10]。章家恩、饶卫民等认为乡村复合生态系统分为农业、环境、文化、生产等4个模块[11]。环境是乡村存在的基础和本底,为其提供要素供养,文化是乡土延续的机制和脉络,为其提供隐形保障。相较于其他两个层面,生产和农业起着主要支撑作用,是维系乡村现实运转的主要因素。我们可把乡村看作是一个由自然本底、产业要素、乡村文化以及人相互作用的整体(图1)。

图1 复合生态系统子系统关系

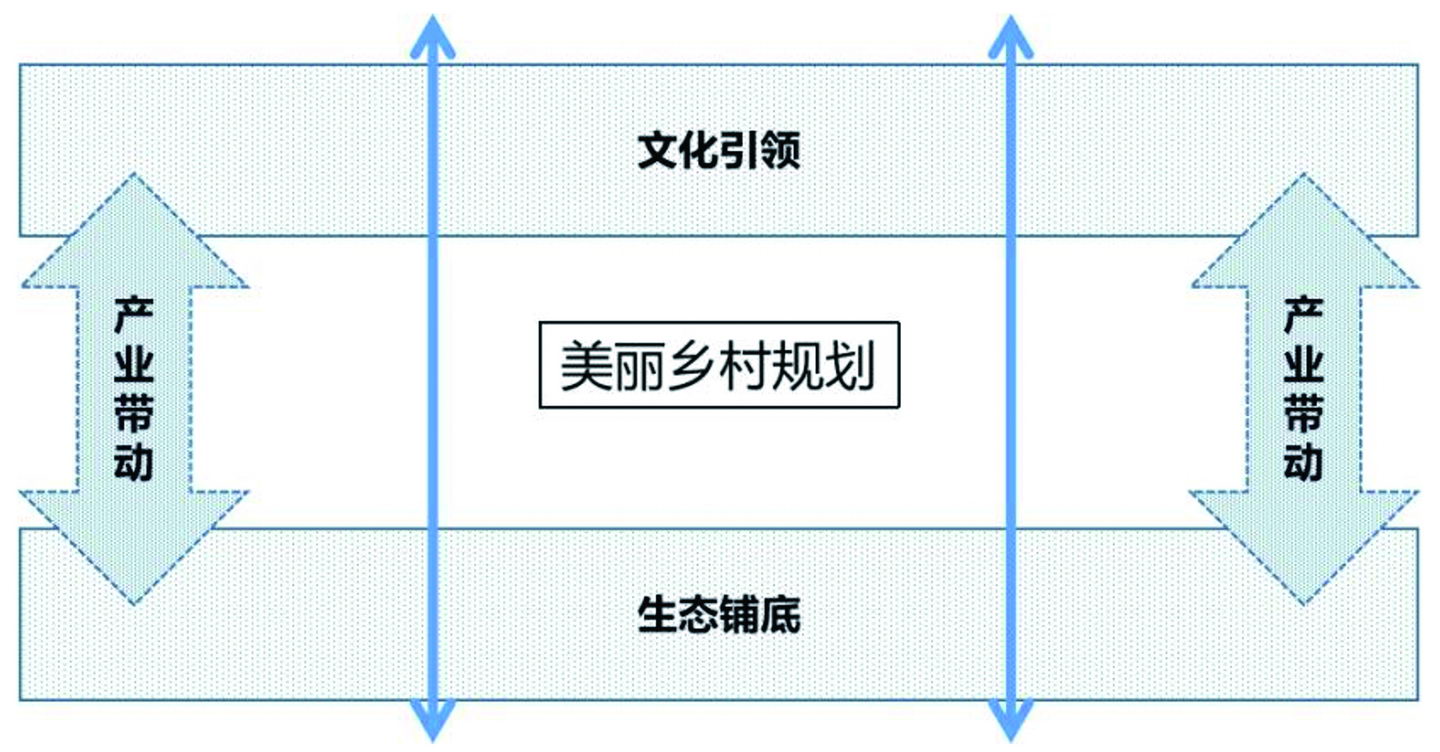

图2 乡村生态、文化、产业与乡村规划的关系

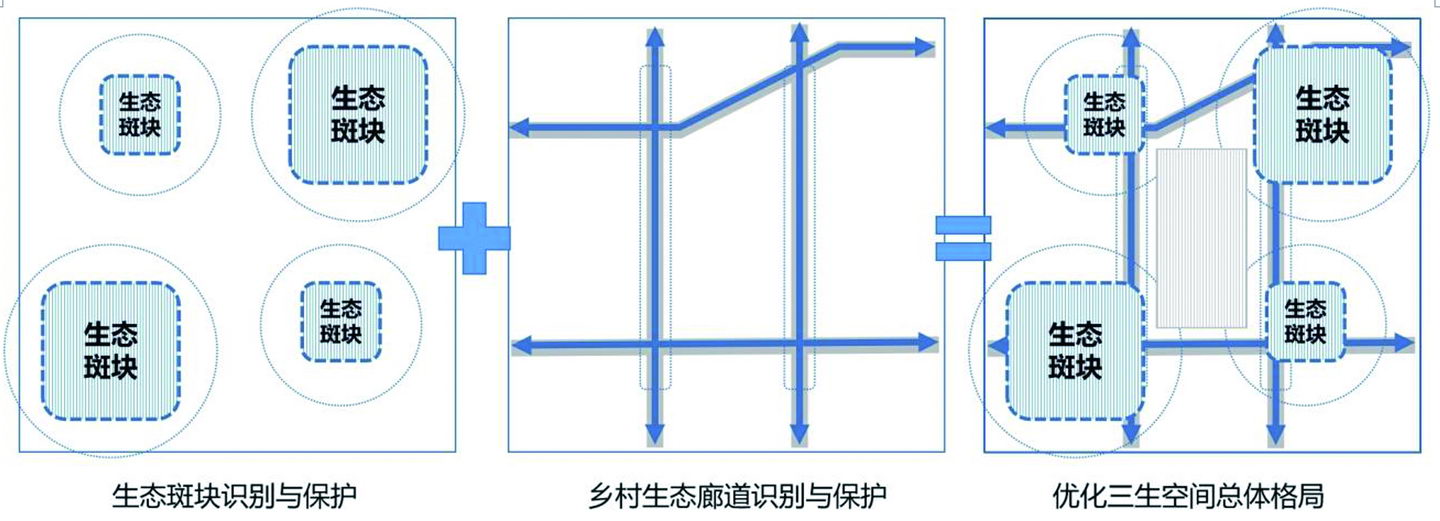

图3 乡村铺底的规划策略

1.2 基于复合生态系统理论的乡村规划策略

乡村空间演变的实质就是生态、文化、产业三大系统功能相互影响,并映射到地理空间。与之相对应,乡村规划的核心内容为生态安全格局优化、乡村场所体系设计与乡村产业空间布局。基于复合生态系统理论生态、文化、产业三个子系统的分解,结合乡村及乡村规划特征,以营造生态美、产业美、生态美的美丽乡村为目标,提出生态铺底、文化引领、产业带动3大规划策略(图2)。运用景观生态学、场所设计、产业融合的相关手段服务乡村规划问题,实现生态安全格局、场所景观格局和产业空间格局的融合,维持乡村系统的稳定与连续。

1.2.1 生态铺底

(1)保护乡村生态斑块

首先保护生态斑块的完整性。在规划中要优先保护自然坑塘与湖泊、滩涂湿地、林地、山地等斑块的完整性,避免道路建设、乡村建设穿越或过多干扰大型斑块。其次保护基质斑块的生态性。避免人类活动过度干预乡村生境,适度限制重要斑块中的过度农业开发和植被过度人工化。再次留出生态缓冲空间,使不同功能的斑块之间既有相互作用,也有适度缓冲,形成稳定状态。

(2)保护乡村生态廊道

首先保护廊道的完整性。生态斑块之间的联络是由丰富而连续的各类廊道构成,廊道有助于斑块间能量和要素进行交换。其次保护廊道的生态性。应尽可能维护廊道的生态功能,具有良好生态功能的廊道可以提供生物活动迁徙所需的生境。再次形成廊道网络。网络化廊道可以将分散的生态空间联系成相对完整的区域系统。

(3)优化三生空间总体格局

首先统筹全域全要素。统筹生态空间保护、农业空间开发利用与乡村建设用地使用,优化生态、农业及生活空间总体布局。其次合理控制居民点、农田等的规模。维持乡村居民点处于合适的规模,开展农田综合整治,二者既不能太大也不能太小。

生态铺底的策略图解见图3。

1.2.2 文化引领

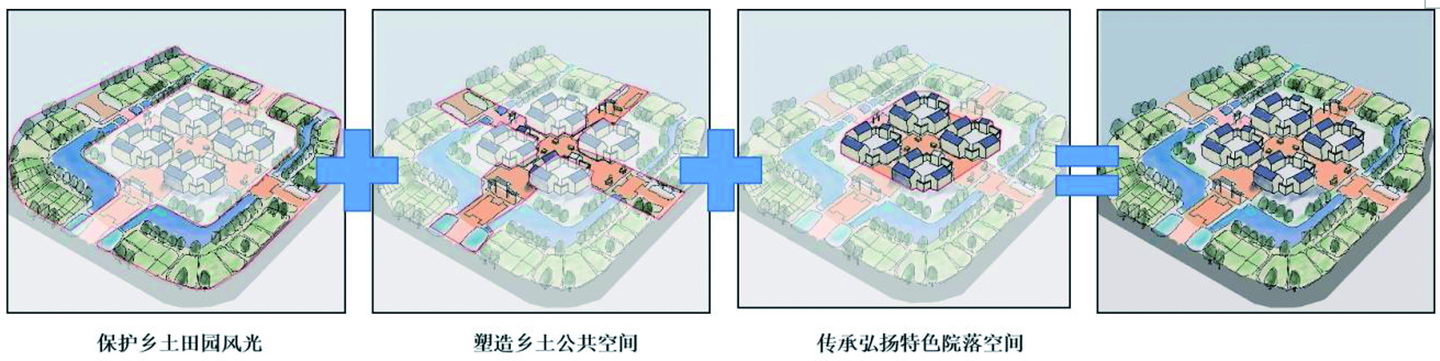

(1)保护乡土田园风光

首先保护乡土田园风光。乡村规划要增强保护乡土田园风光意识,塑造融汇自然、文化、产业要素的特色空间体系,让乡村风光产生明显的融合效应。其次适度保留传统营建方式。通过传统营造方式在新旧空间、建筑之间取得联系,避免出现时空断层。再次加强田园风光与乡土文化的融合。用场所设计的方法,以乡土文化为脉络,文化特色空间为载体,构建“自然—田园—村庄”内外一体的风光体系。

(2)塑造乡土公共空间

首先塑造有层次的空间感知体系。按照“公共—半公共—私密”的层次组织空间,比如按照“中心广场—街巷—院落”等组织空间体系。其次恢复部分传统标志节点。有意识地营造标志节点,比如寺院、塔、牌坊等人工设施,湖泊、坑塘等自然要素,唤起人们心中关于乡村的情感与记忆,唤醒沉睡的场所精神。再次恢复街巷空间复合功能。尽可能维护街巷空间邻里交往等传统功能的延续性,应避免大型交通对传统空间的破坏;在满足当代人需求的前提下,发挥重点街巷的空间组织功能,强化其文化轴线、景观轴线作用,使街巷空间成为容易被感知、被识别的公共空间。

(3)传承弘扬特色院落空间

首先通过民居及住宅建筑院落体现乡村特色文化。挖掘总结民居的特色风貌要素和特色材料,例如砖瓦、屋顶、门窗等元素,石、土等当地材料,在更新改造或者新村建设中予以保留或改善。其次兼顾住宅院落的统一与差异。当前村民的生产、生活方式已经发生巨大变化,趋向于多样化,住宅院落在功能使用和审美需求上也有较大差异,应考虑不同人群的差异性,因地制宜的形成总体协调、功能多样的院落空间体系(图4)。

图4 文化引领的规划策略

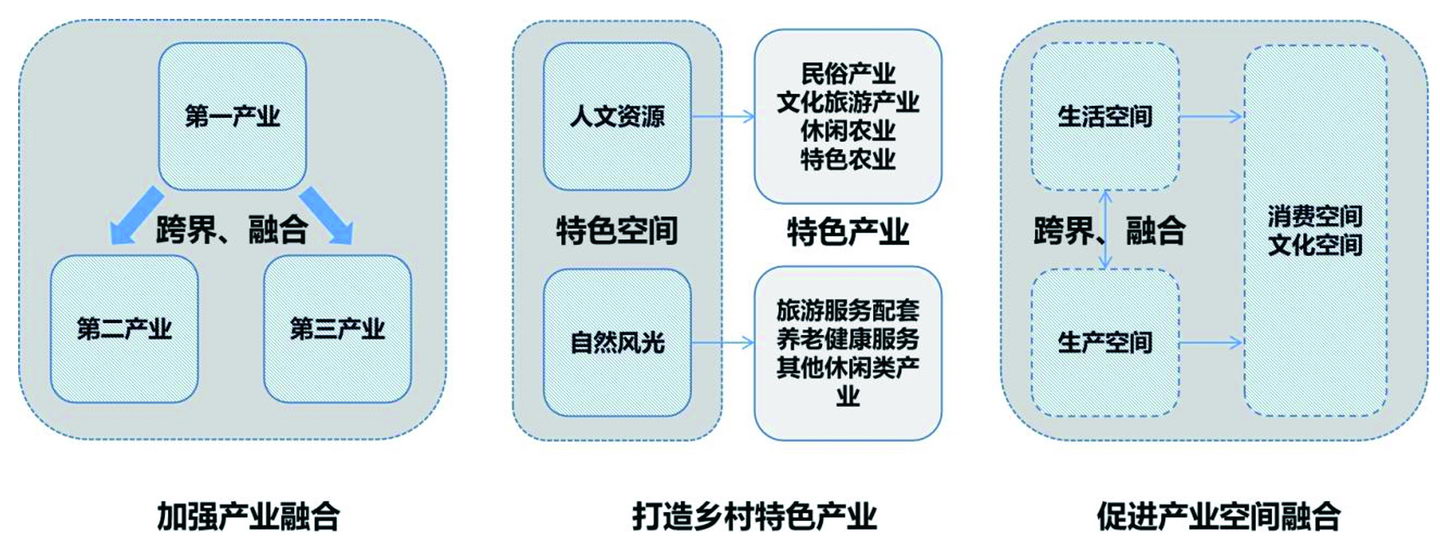

1.2.3 产业带动

(1)加强产业融合

首先促进一产与二产融合。主要方向是现代加工业,重点利用集体建设用地,建设农业加工企业园区。其次促进一产与三产融合。主要方向是乡村旅游业,重点利用既有的村居和集体建设用地,结合乡村景观资源,合理开发旅游设施。再次促进三产之间融合。主要方向是文化创意产业,重点利用文化空间和风景空间,吸引创新和创业人才向乡村流动。

(2)打造乡村特色产业

首先把特色产业与人文资源结合。重点将人文资源产业化,将村庄的特色文化资源与地区农业生产相结合,活化民俗与传统工艺,打造人文特色空间环境,促进乡村活力的内生,策划富有活力的文化活动,培育富有影响力的文化产品和文旅产业发展环境,使乡村成为文化产业聚集地。其次把特色产业与自然风光结合。乡村特色产业依托“自然风光”与“田园风光”,既可以更好地保护与利用田园景观资源,也可以刺激田园休闲经济,发展景区经济。

(3)促进产业空间融合

首先使传统农业、农村空间与文化空间和消费空间融合。特色产业能够使传统农业、农村空间向文化空间转化,在以人文资源为基础的特色农业的刺激下,乡村中的部分空间具备发展乡村文化产业的潜力。将文化休闲空间与农村生产生活空间相结合,是产业空间优化布局的重点。其次在生活空间中,应加强对特色街巷、院落、建筑等的保护与利用。识别并挖掘具有识别性和公众吸引力的独特文化资源,营造出具有现代服务功能的文化产业空间;加强非遗文化场所的建设,以此传播乡村人文魅力精神;重视乡村文化创意产业的发展,策划有特色的乡村产品,增强特色产品的市场输出能力。再次在农业生产空间中,应将休闲产业与农业生产相结合,改良适应乡村文化休闲产业发展需求的农业生态景观(图5)。

图5 产业带动的规划策略

2 夏津县后籽粒屯村乡村规划的实证研究

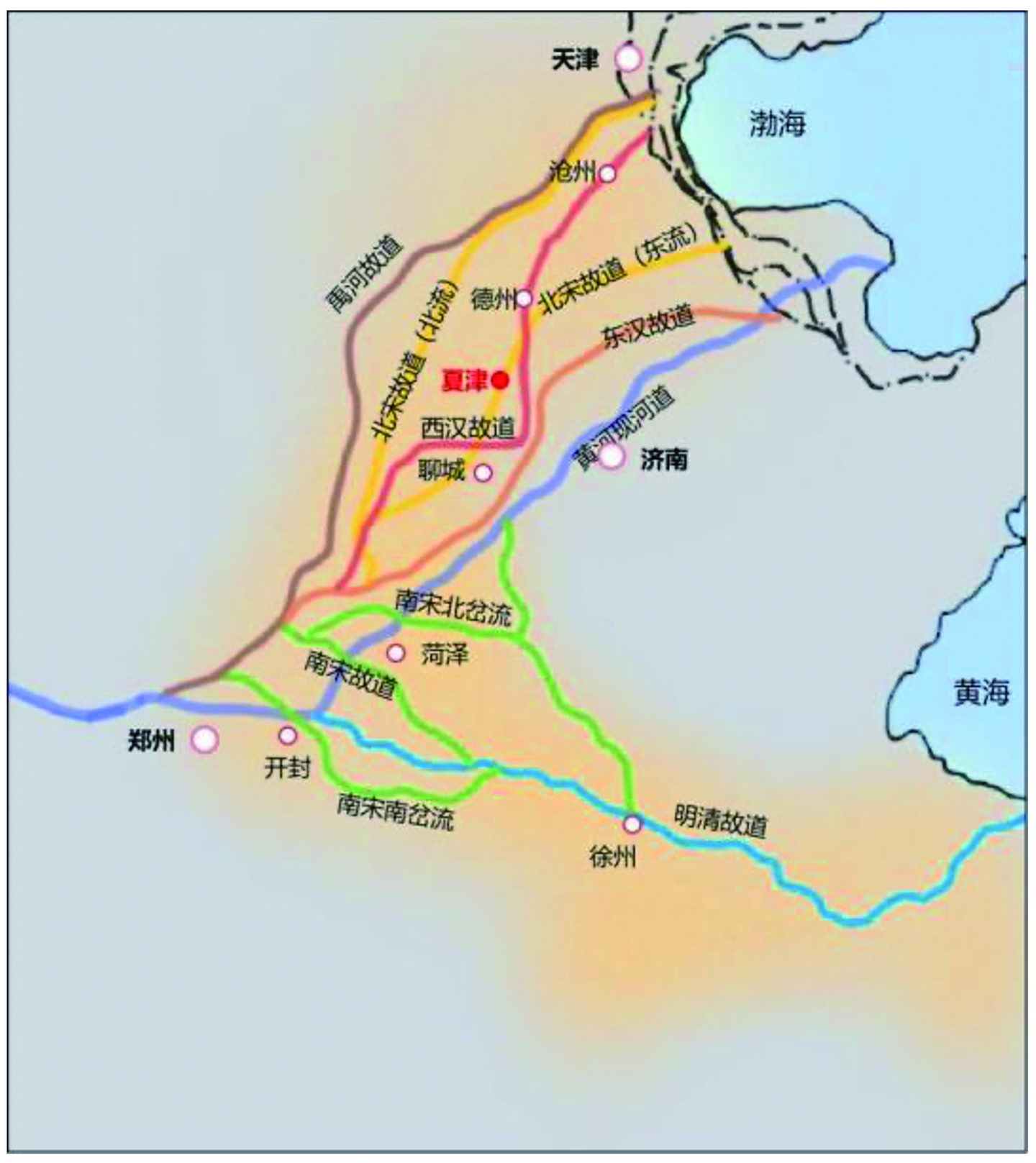

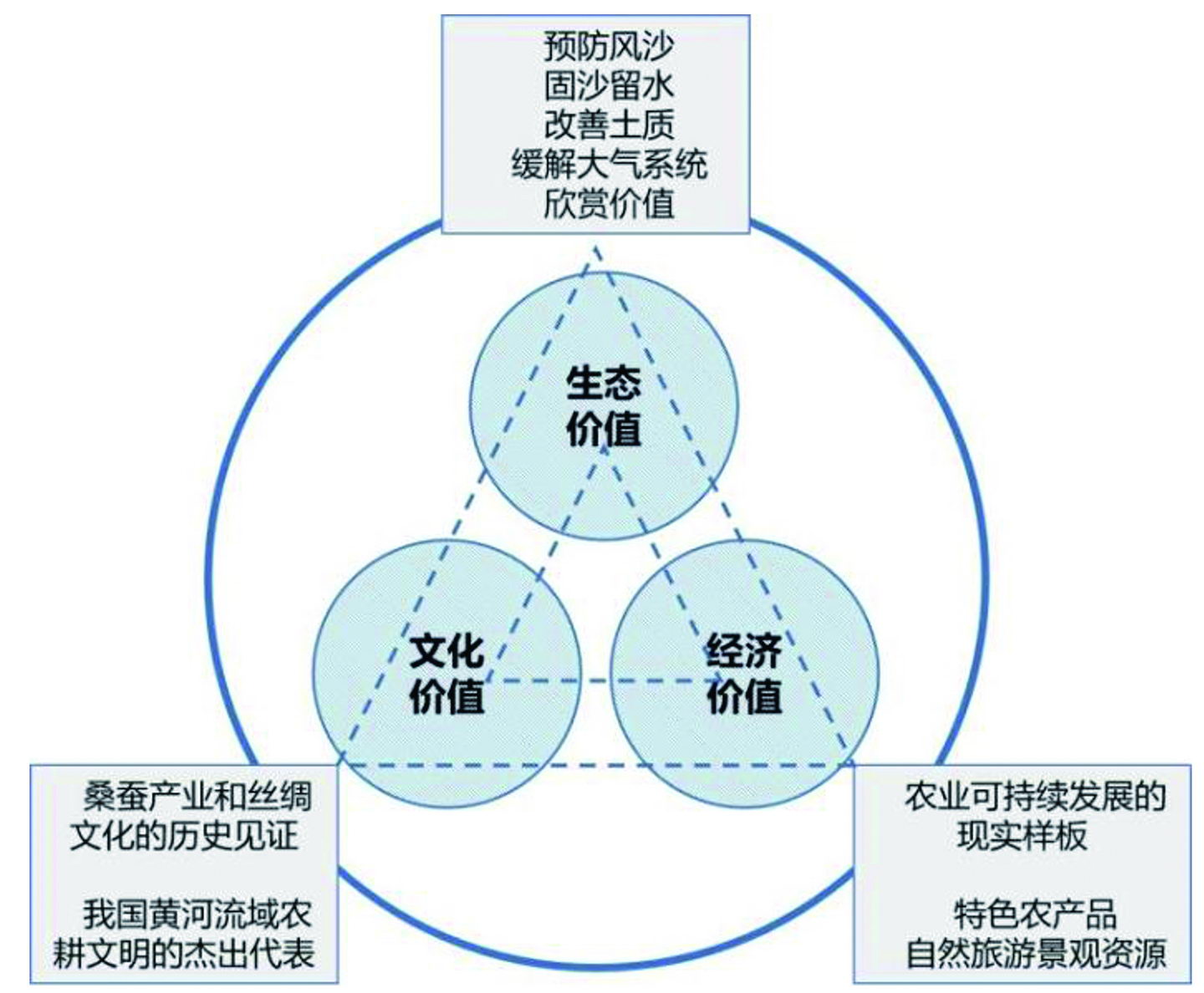

项目位于山东省夏津县后籽粒屯村,地处黄河故道古桑树群腹地,周边古桑树资源丰富,是重要的世界农业文化遗产,具有重要的复合价值(图6、图7)。因保护古桑树群需要,后籽粒屯及周边6个村搬迁至后籽粒屯集中建设新村。规划用地位于后籽粒屯村南侧,平安湖湿地东侧和北侧,用地形态为倒L形,规划建设用地面积61.7公顷。

图6 黄河下游河道变迁

图7 黄河故道古桑树群的复合价值

2.1 生态铺底策略

2.1.1 联通周边桑林群落,形成网络状桑林系统

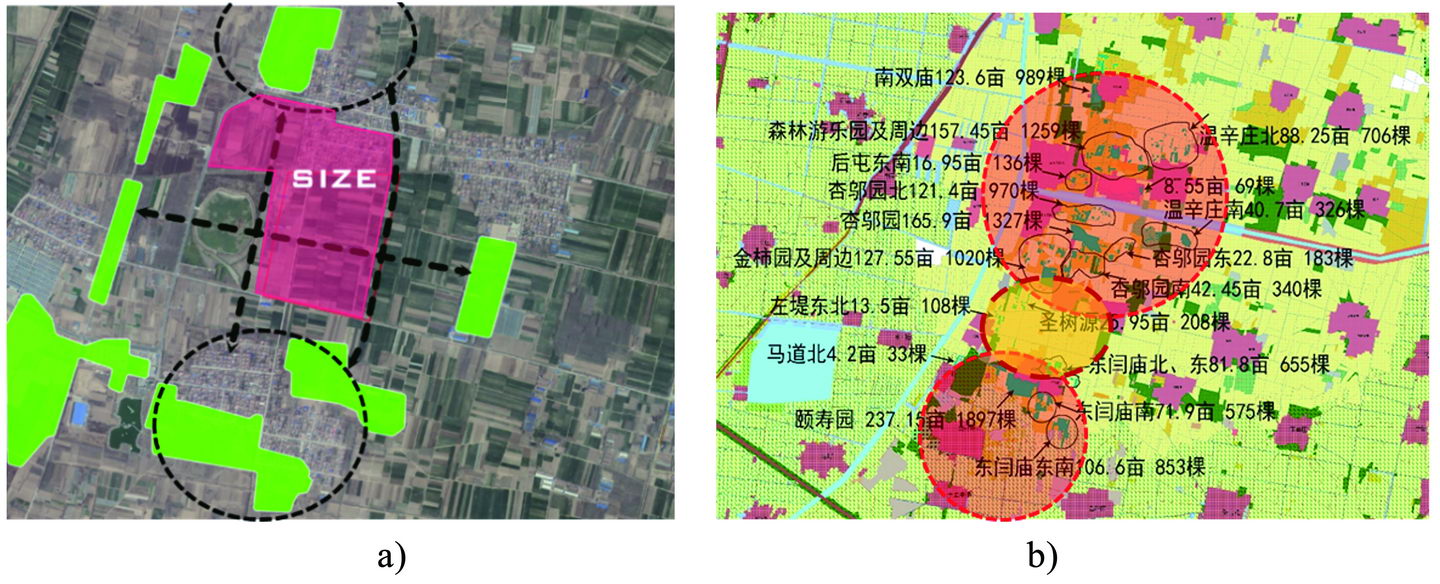

(1)保护桑林斑块

在规划区周边古桑树资源丰富,北部和南部分别有两处较集中的古桑树群,北部桑林群约7000棵,南部桑林群约4000棵,在规划区东西两侧各有少量带状桑林。古桑树斑块分布较为破碎,多数为中小型斑块,生境完整度较低。规划采取各种合理措施保护规划区内外的已有桑林斑块,在保护的基础上进行补植,增强斑块的完整性,使其具备基础的生态功能。按照大斑块集中小斑块镶嵌的模式,进一步完善和优化村域景观生态格局。规划设置大、中型植物斑块7个,适度提高斑块内部物种丰富度,使斑块整体稳定性得到提升。

(2)联通桑林廊道

规划形成“三横四纵”的桑林廊道,将斑块和斑块连接起来,桑林廊道既能够为动物提供重要的栖息地,还能够在斑块间促进各种不同物质、能量的高效化、实时化交换。通过使斑块生态效益最大化的方式,提高整个景观生态系统的效益。合理优化村庄生态系统道路,构建纵横有致的绿色网络(图8)。

(3)形成景观体系

结合生态斑块和廊道的组织,考虑林地、农田、水面等不同斑块的景观特色,充分挖掘利用其景观价值,赋予其传统文化场景内涵,按照“北林作靠,南田为望,东苑可藏,西湖为照,中园高眺”组织成内外交融、具有传统文化意向的乡土景观系统。

图8 桑林廊道联通示意

图9 沟渠水系疏通示意图

2.1.2 疏通沟渠水系,增强排涝能力,完善雨洪系统

(1)利用现有洼地

传承鲁北乡村排涝排水传统做法,利用低影响技术以及水循环技术,将现存的池塘、湿地等连接在一起,规划形成调蓄水系,维护水生态系统平衡,增强景观的异质性。在旱季时自然形成草地或湿地景观;在雨季可提高蓄势水量保障乡村排涝安全;建立沿公路、沟渠的生态廊道,减弱暴雨以及其他自然灾害对于泥土的冲刷,净化水源。同时利用水的积存,保护斑块和廊道内物种的安全和健康,让生物能够在水源附近区域内自由活动,进一步保护生物多样性。

(2)完善排水沟渠

规划形成“三横两纵”的水网沟渠体系,沿三条东西主要道路一侧形成村庄骨干排水河道,宽度5m-10m,最高水位2m;沿两段南北道路形成联通性排水渠,起到连接调蓄的作用,宽度3m-5m。水网由东向西排水,最终汇入六五河,水网与平安湖直接联通,平安湖可作为调蓄空间(图9)。结合村庄主次入口,在沟渠沿线形成9处小型坑塘,形成兼顾临时调蓄净化和景观美化的蓝色空间。

(3)生态化岸线

选择种植柳树、桑树等当地常见的乔木获得良好的护坡效果;撒种芦苇等打造具有原生功能的岸线;促进河湖坑塘等不同水体之间的相互循环,通过微介入的方式对水体进行净化。

2.1.3 组团建设,村前有塘,屋后有桑

(1)控制组团尺度

为保证村庄的宜人尺度,确保村庄与自然要素有机融合,实现看得见林、望的见水的乡村情怀。规划聚落组团单边不超300m,组团中心服务半径不超125m-150m,实现步行3分钟以内入桑田(图10)。

(2)组团由绿化相隔

规划组团之间由林荫分隔,林荫起到约束组团,联通村庄内外绿化的功能。规划形成三横两纵的绿网,绿廊宽度约20m-30m,可提供林下休闲空间。组团内居中设置组团绿地,每处约300m²,村民步行1.5分钟以内可达。

(3)显现特色生态要素

在村庄主要出入口利用洼地形成池塘,保留古桑树,进村先入林,村前有塘,屋后有桑,展现黄河故道村落空间特征(图11)。

图10 组团建设示意图

图11 生态要素示意图

图12 农桑文化景观体验系统示意图

2.2 文化引领策略

2.2.1 以农桑文化作为独特的乡村文化特色

(1)打造农桑文化第一村

依托于丰厚的农桑文化遗产,以打造中国农桑文化第一村为目标定位,展现衣食为先、农桑并举的自足精神,彰显努力奋斗、顽强拼搏的自强精神,展现顺天应人、和谐共融的和谐精神。展现中华文明魅力、讲述中国山东故事、促进乡土文化魅力重生。

(2)复兴农桑传统文化、传承农桑乡土文化、弘扬农桑当代文化

构建农桑传统文化展示、体验的场所体系。规划农桑文化园,展示农桑稳天下的国家治理制度、以蚕桑丝绸为基础对外贸易、中华传统农业耕作体系、黄河故道生态治理等。规划美丽村居,提供展示体验夏津民俗风情、感受地方传说故事、传统技艺的平台空间。规划农桑创业文化园,发展现代农桑加工、主题产品设计开发、农桑康养休闲、农桑教育培训等现代农桑文化体验内容,促进农桑文化在当代发扬光大。

2.2.2 展现黄河故道和千年桑田的文化魅力

(1)营造农桑文化特色景观

构建具有鲜明农桑文化特色的乡土景观系统。通过景观组织与高度控制,实现进村先过林,入村必有桑,屋高不过桑。通过桑林、桑树、果树、棉花等自然景观,桑产业设施、桑文化活动、桑主题建筑和桑主题环境设施等人工景观,全方位展现农桑文化特色魅力。

(2)营造黄河故道特色景观

营造具有黄河故道风情的景观系统。通过水网布局、竖向设计,形成沟渠河网绕、湿地荷塘多、民居露大气、村居台上座的总体风貌。通过沙丘、荷塘湿地、沟渠、湖面等自然景观,黄土材质、黄河文化环境设施、民居建筑等人工景观,展现黄河故道的粗犷质朴之美。

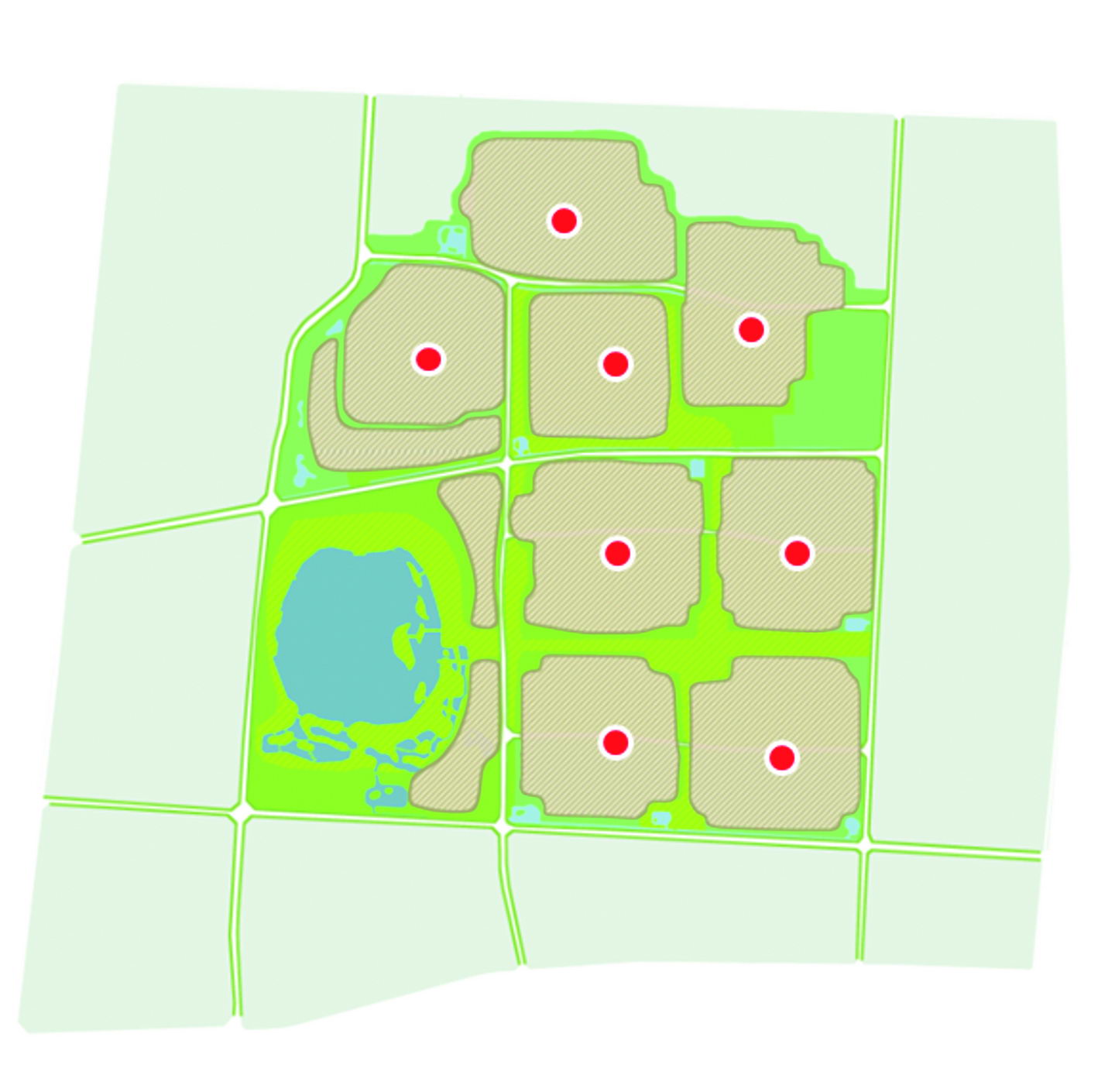

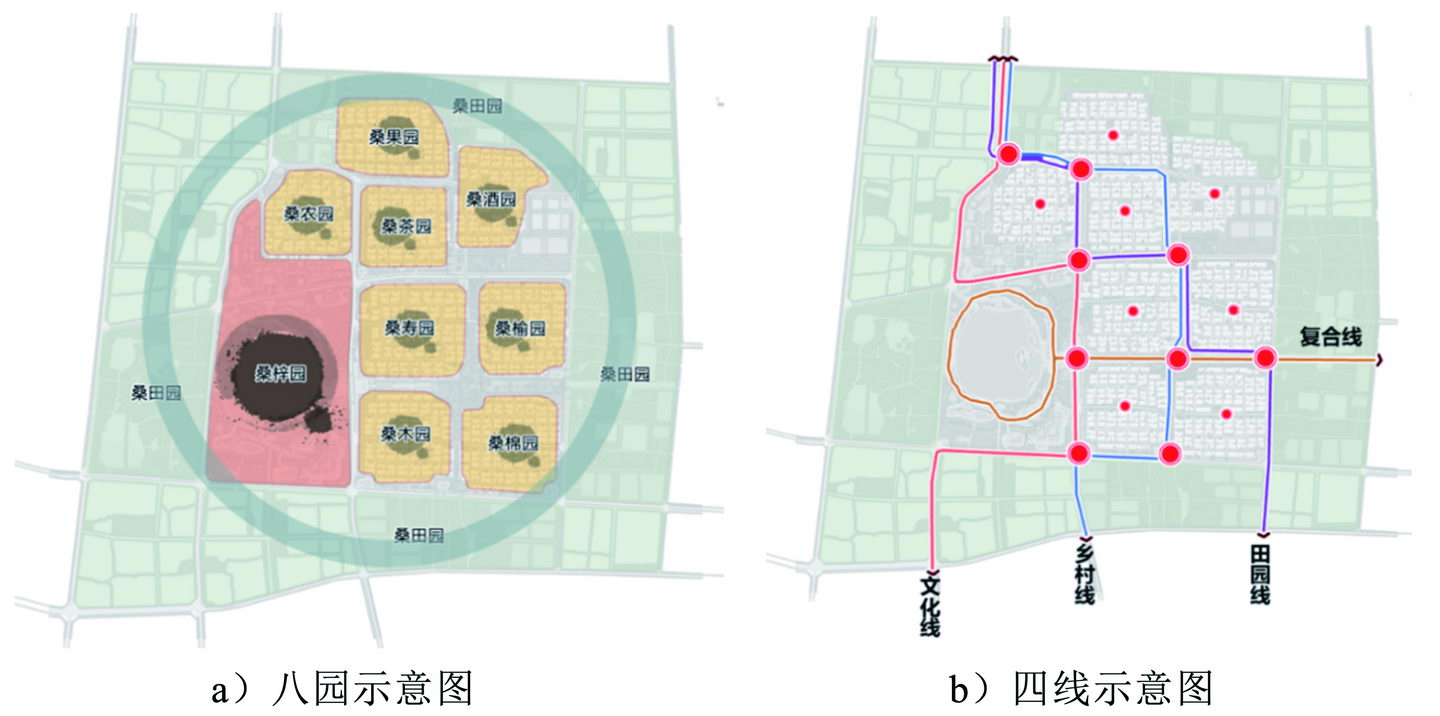

(3)打造文化空间体验系统

规划形成一心、一环、四线、八园文化空间体验系统。一心指以平安湖为核心的桑文化体验核心区,一环指村庄外围的古桑树群绿环,四线指文化、乡村、田园、复合四条观光线路,八园指桑果、桑农、桑茶、桑酒、桑寿、桑榆、桑木和桑棉八个桑主题聚落组团(图12)。

2.2.3 营建具有传统神韵的聚落空间

(1)以家庭院落为基本要素,构建新型乡村建筑院落

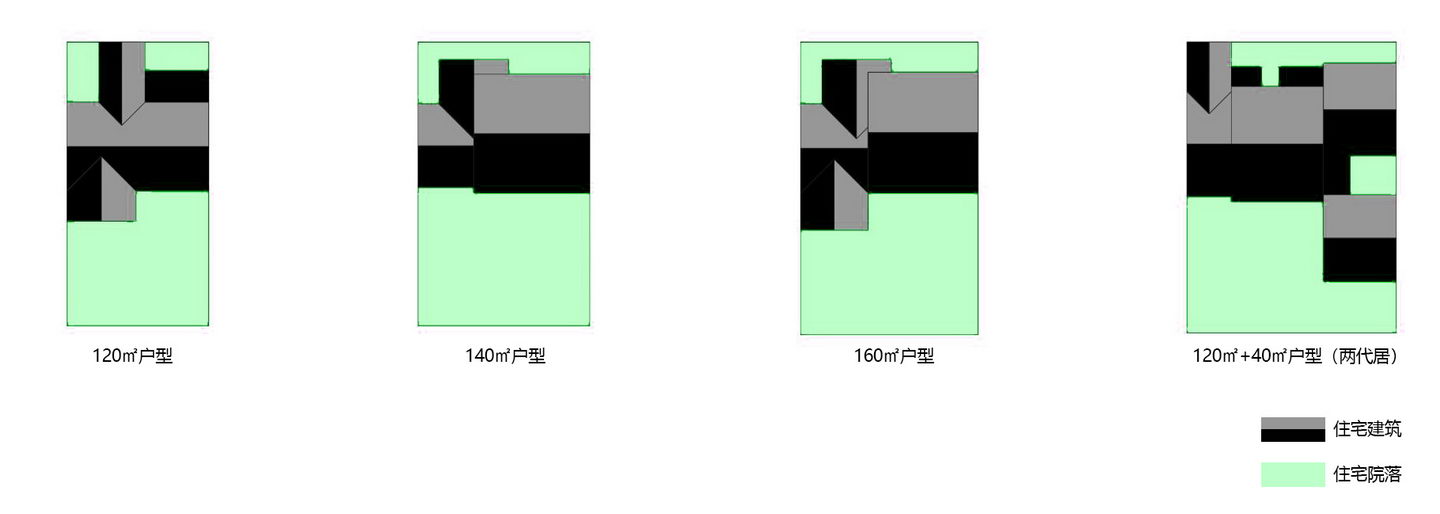

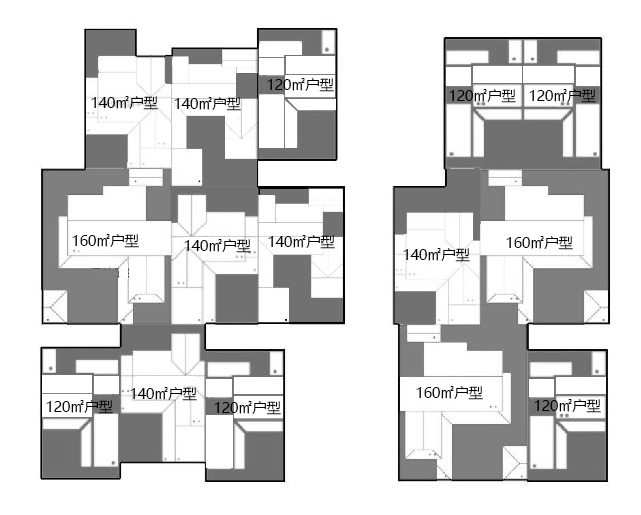

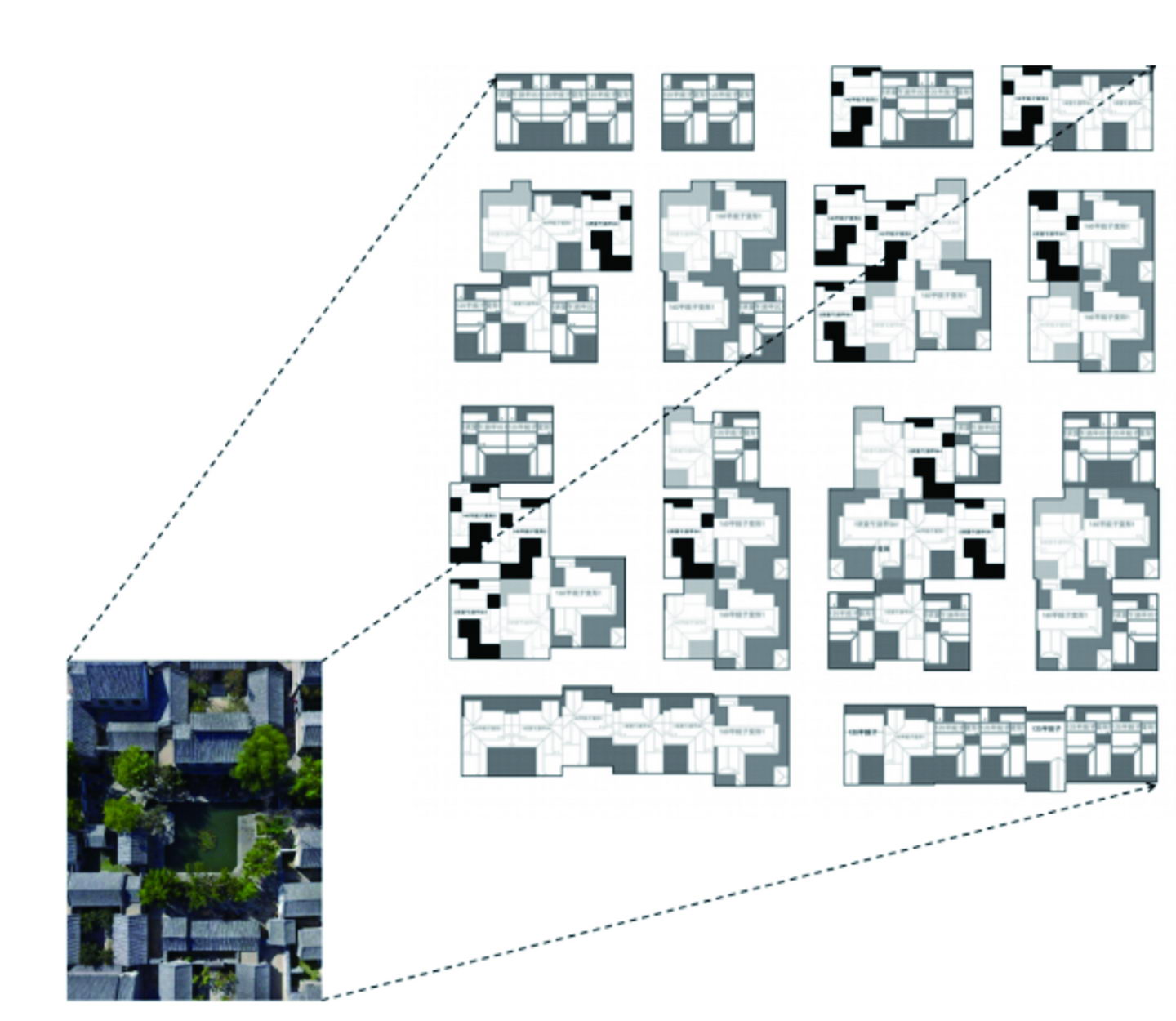

对传统鲁北合院进行改良,设计出4种院落户型,住宅主体高2层,建筑平面采用较为紧凑的布局,南侧为村居庭院,宅院可向东、南、西三个方向开口,院落平面见图13。基于对传统院落的组合模式研究,6-9个院落以九宫格组合布局,既可节约用地紧凑布局,又形成丰富空间层次,院落组群方式见图14。

图13 四种农居院落平面

图14 院落组群示意

(2)以院落组群为基本要素,营造新型乡村组团空间

以一个九宫格院落组群为单元,以街巷和组团广场为骨架,营造具有传统街巷空间活力的组团空间。院落组群之间形成宽5m-7m的交通空间,作为进出院落的主要流线,沿线布局组团绿地和小广场。使街巷空间作为兼有交通和社交、景观等多种功能,形成具有传统韵味、富有活力和层次感的院落和街巷空间(图15、图16)。最终形成总体有序又富有丰富层次感的村庄布局(图17)。

图15 院落组团示

图16 院落组团效果

图17 故道新居总体布局鸟瞰

2.3 产业带动策略

2.3.1 逐步拓宽延长桑产业链

(1)农业与手工业

以桑产业、棉产业、粮食种植业为主。桑产业包括桑叶饲料、叶菜等桑叶产业,鲜果、桑果汁等桑果产业,桑枝食用菌和药品等桑枝产业,畜禽养殖、桑园农家乐等桑园产业。棉产业包括棉花种植、棉花初加工、棉纺织、育苗、采摘流通、纺纱和棉织品等。

(2)文化旅游产业

主要包括农桑文化产业、丝绸文化产业、体验休闲产业、旅游度假产业。重点发展农桑文化博物馆、丝绸文化博物馆、农家休闲、民宿等。

(3)服务配套产业

主要包括农业科技服务业、物流仓储业、创造创意产业、电子商务产业、生活配套服务业等。

2.3.2 建立多种发展管理平台

首先建立夏津乡情平台。建立凝聚夏津人乡愁的乡愁园、交流夏津人感情的庆典园、鼓励夏津人创业的创业园,起到稳住农村既有要素不流失,加速回流要素返乡的作用。其次建立集体资产管理平台。把集体经营性土地、固定资产、农田和闲置宅基地等集体资产盘活,实现对集体资产的高效管理运营,对集体收益进行分配。再次建立发展服务平台。建立村办企业园区、服务园区、创业园区、文化园区和电商园区等发展服务平台,起到积极吸引外部要素向乡村集聚、促进政府大力投入要素的作用。

2.3.3 链接多方利益链

一是吸引农户将闲置宅基地或土地使用权入股到合作社。从权益基本租金、项目运营分红与劳务务工所得中获取收益,实现富农兴农。二是鼓励建立村集体合作社。负责将农民资产、集体资产整合运营,通过市场运营,实现农民与集体资产增值保值。三是鼓励企业创客加入。吸引当地及外来创业企业和人员,和政府之间加强交流、达成合作,共同盘活并合理配置相关资产资源,将其灵活合理地投入市场,从产业运营中收益。四是建立政府平台公司。由政府对公用基础设施、公共服务设施进行建设,对公共资产与资源进行行政管理,政府从部分所有权和经营权中获得适当收益。

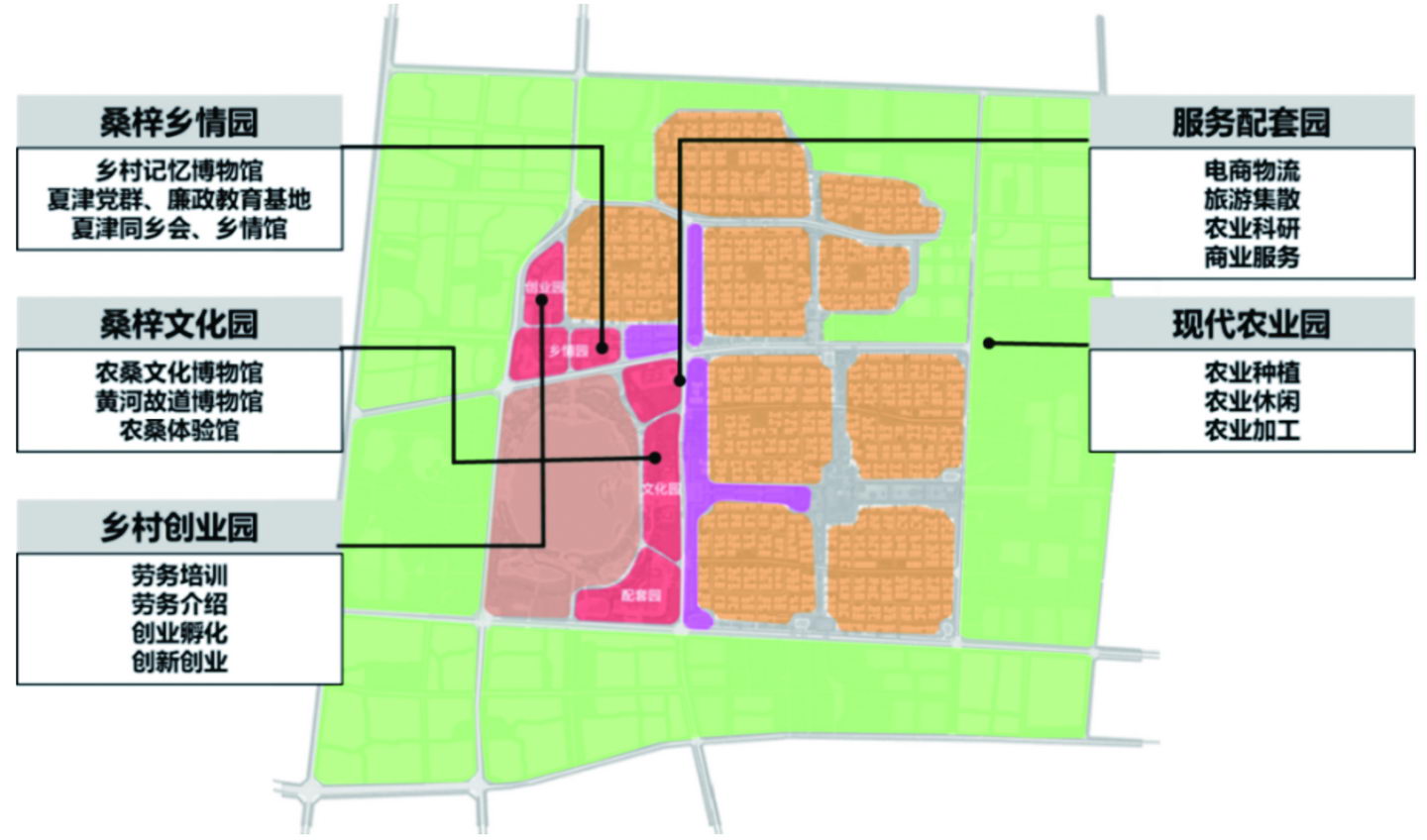

2.3.4 构建五园一体的农桑田园综合体

桑梓乡情园包括乡村记忆博物馆、夏津党群、廉政教育基地、夏津同乡会和乡情馆等设施,以凝聚夏津人乡情、增加夏津人共鸣和吸引夏津人返乡为主。桑梓文化园包括农桑文化博物馆、黄河故道博物馆、农桑体验馆等体验类设施,以展示农桑文化、黄河故道文化为主。乡村创业园包括就业辅导、劳务中介、职业教育等设施,以劳务培训、劳务介绍、创业孵化和创新创业为主。服务配套园包括电商物流、旅游集散、农业科研、商业服务等设施,为农户、小型农业合作社提供配套服务。现代农业园以特色农业种植、牲畜养殖、农业休闲、农业加工,发展现代高效农业(图18)。

图18 五园一体的农桑田园综合体示意图

3 结语

本章以复合生态系统理论作为理论基础,首先从维系乡土生态环境、展现乡村文化魅力、创新乡村产业体系三方面尝试构建乡村规划的策略,又提出生态安全格局优化、文化特色空间塑造、特色产业空间布局的设计方法。其次以后籽粒屯为例,针对黄河故道农桑村落规划,提出生态优先策、文脉引领策略和产业带动策略,实证该策略方法的可行性,对完善乡村规划策略做出有益探索