1 开发区产业转型发展的必要性

1.1 从发展的趋势来看,转型升级正当其时

经过多年的快速发展,开发区土地资源的供给,以及人力资源的引进等方面已日趋饱和,正处于一个转型升级优化发展的关键时期。特别是,当下海外跨国公司正逐步加快向中国转移先进技术的速度和强度,这势必会对我国现有的产业体系的提升带来很大的助力,开发区也应在此时主动与承接更高层次的产业体系,并对现有效益产出低下的、劳动密集型的产业进行升级改造,积极引导其产业链条进一步提升,价值链向高端攀升,全面提升开发区综合竞争力和整体发展水平。

1.2 从自身的实际来看,转型升级迫在眉睫

在开发区发展的进程中,逐渐面临着土地、资金、人才和生态等各类要素的“瓶颈制约”,面临着城乡发展不平衡的矛盾、社会资源与财富分配的矛盾,也面临着“存量产业”转型升级和“增量产业”求新求高的双重难题。并且,在资源环境的日益加剧的当下,原有的粗放式发展模式已无以为继,开发区的产业转型升级也日益成为关系着开发区前途命运的根本性问题,开发区产业转型升级的成功与否决定着其能否在新一轮的经济深度调整中赢得主动、赢得优势和赢得未来。

2 临清经济开发区发展历程及主要发展特征分析

2.1 发展历程

临清经济开发区前身为2002年聊城市人民政府批准成立的临清市运河经济技术开发区,并于2006年3月升级成为省级开发区。临清经济开发区位于临清中心城区东部,与老城区隔京九铁路相望,辖区总面积为41.95km²。京九铁路、邢临高速和315省道等重要的区域性交通廊道贯穿园区,开发区交通便捷程度较高,区位优势明显。

临清市经济开发区于2019年8月被确定为聊城市开发区体制机制改革试点单位,对开发区产业体系的构建、功能空间的布局、相关设施的配套和人居环境的提升均提出了更高的要求。另一方面,在山东省大力提倡新旧动能转换的今天,临清市经济开发区也迫切的需要对自身已有的产业发展模式进行转型升级,以更加适应当今经济社会发展的形式。

2.2 开发区产业现状特征

2.2.1 产业基础良好,产业门类丰富

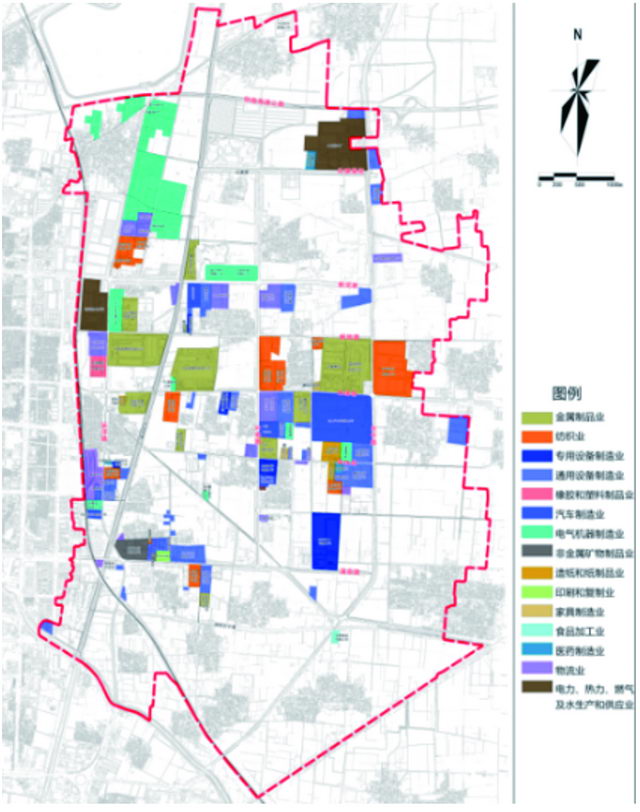

临清经济开发区内现状主要分布有金属制品业、纺织业、专用设备制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业、家具制造业、食品加工业及医药制造业等13个产业门类,涵盖了园区产业发展一般经历的“轻工业化-重工业化-高加工化”三个层次中的多种产业门类。

2.2.2 产业层次清晰,初步形成产业集群

经过16年的发展,临清经济开发区已经完成了初步的资本积累,工业园经济积累能力强,并已形成了以铸造、机械和纺织为主导的产业体系,初步形成了铜铝、电机和纺织产业集群。

2.2.3 以基础制造业为主,发展动力不足

从开发区的行业企业规模角度来看,现状园区企业中,机械制造类企业(通用设备、专用设备、汽车、电气机械和器材)数量占比高达41%,在开发区各类企业总占绝对优势,是开发区发展的重要基础行业。从行业就业人数角度来看,开发区内47%的在岗职工集中在纺织服装行业,机械制造和金属制造在岗职工人数分别排名二三,占总职工数的23%和21%。从行业占地规模角度来看,机械加工类、金属加工业和纺织业企业占地分别约占总数的47%、24%和24%,构成开发区工业企业用地主体。

由此可以不难看出,临清经济开发区现状的产业构成还是以劳动密集程度较高的基础制造行业为主,这部分行业附加值较低、对环境的污染也较大,这也使得临清经济开发区的总体人均产出为107.61万元,与聊城市工业人均产出平均水平213.38万元尚有一定的差距。

2.3 开发区空间现状特征

2.3.1 工业用地占比大,用地布局分散

临清经济开发区现状用地以工业用地为主,占开发区建设用地总数的66.6%,且工业用地多数分布在主要的交通道路两侧,体现出明显的“基础设施先行、配套服务后发”的开发区初期建设特征。

现状开发区工业用地与村居的居住用地交叉布局的情况较为明显,且企业与民宅、企业与企业之间缺少必要的防护绿带,存在一定的安全隐患。另一方面,不同类型的产业交错布局的问题也比较严重,相邻同类产业企业的比例仅占企业总数的37%,这种杂乱的用地布局和产业布局方式,难以形成规模效益,并且开发区在管理方面的难度也较大。

2.3.2 与主城区交通联系较弱,内部交通混乱

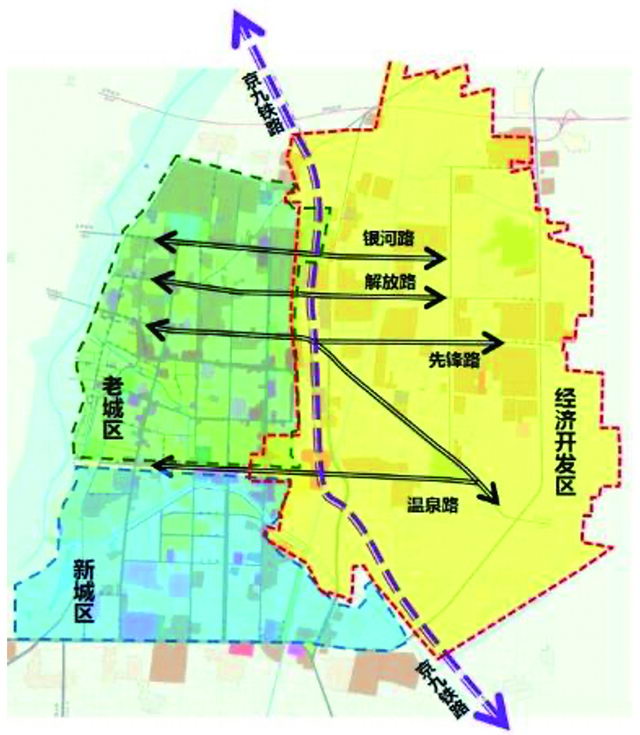

开发区西侧的京九铁路虽然极大的加强了开发区的区位优势,但也阻碍了开发区与临清主城区的交通联系,现状横跨铁路的道路只有银河路、解放路、先锋路和温泉路四条,这就不难解释为何开发区已建成发展16年有余,但相关城市建设速度仍然较慢,临清市主要的城市建设仍主要集中在京九铁路以西的主城区中。同时,开发区内部交通体系也较为混乱,园区的生产性道路与生活性道路混杂,给开发区的交通安全带来了一定的隐患。

2.3.3 公共服务设施体系缺失,建设滞后

目前开发区内的配套设施主要是为产业发展服务的市政基础设施,包括污水处理厂、变电站、热电厂和垃圾中转站等。而为开发区内居民生活配套的公共服务设施极为缺乏,且布局较为分散,不利于开发区今后的发展。随着开发区功能定位的提高,以及经济的进一步发展,开发区内企业的就业人口及其所带来的生活人口势必将大幅增加,对开发区内公共服务设施的配置也会提出更高的要求,需要开发区从片区中心、邻里中心和居住小区中心等多个范围配备不同等级的公共服务设施,以满足不同层级人群的需求,最终达到吸引大量消费人群、促进人口集聚和促进产业研发的目的。

2.3.4 生态基底较好,环境品质有待提升

开发区现状生态条件较好,拥有六分干渠、油坊分干渠和红旗渠等多条自然水系,以及胡姚河湿地公园、黄河故道省级地质公园等多个大型的城市公园绿地,但这些自然景观资源与城市建设的契合度较低,一直未得到合理的开发利用,因此,本次规划需要有效保护、合理利用开发区现有的自然生态要素,以使开发区整体的人居环境品质得到提升。

| 发展过程 | 园区主要产业 |

|---|---|

| 轻工业化 | 纺织、食品加工、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业、家具制造业 |

| 重工业化 | 金属制品业、专用设备制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业、汽车制造 业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、医药制造业 |

| 高加工化 | (电子信息、生物科技、高新技术) |

表1 园区产业发展过程对应主要产业类型

图1 开发区现状各类产业企业混建情况

图2 开发区外部交通条件

3 开发区产业转型发展策略

3.1 产业转型发展策略

3.1.1 区域协调、特色转型

充分发挥园区经济积累优势,借助西部经济隆起带等一系列重大区域项目的建设,在观念更新、自主创新、集群发展、区域合作和体制改革等方面走在临清市前列。立足现有产业发展基础,遵循产业转移规律,进一步创新体制机制,促进各种要素加速集聚,快速扩张规模,推进结构升级,不断增强综合经济实力,建成临清市最为主要的增长极。

加速新型工业化进程,建成具有地方特色的产业高地。结合园区现状发展的优势产业,融入新技术,引进新工艺,积极吸纳优质资本、人才和品牌等要素,提升和打造一批战略性主导产业升级和培育一批战略性新兴增长点;同时,抓住产业扩充和人口集聚的有利时机,大力发展现代服务业,着力构建特色鲜明、具有较强竞争力的现代产业体系。

3.1.2 提升层次、创新发展

以高端技术、高端产品和高端产业为引领,在巩固发展现有机械加工、食品加工业、纺织业等传统产业和装备制造业、石油加工业、化学原料及制品业等主导产业的基础上,培育发展高技术含量、高附加值及高成长性的高端产业,形成传统优势产业、主导产业和战略新兴产业鼎足发展的新格局。

3.1.3 优化布局、集群建设

优化各产业分区,落实“园中园”规划,促进相关及相近产业集聚发展形成专类园区,形成集聚规模效应。进一步通过加强与本地企业联系,并将之贯穿在自己的生产、研究的每一个环节之中,从而产生前向、后向联系,结成网络,实现产业集群化发展。

3.2 产业体系建构

规划建立3+2+3的战略主导产业体系。包括3个主导产业:有色金属深加工、能源装备和高端纺织;2个战略产业:智能机械、精密铸造;3个配套服务产业:铁路物流、生态旅游和现代服务。

3.2.1 主导产业高端、绿色、低碳化发展

(1)有色金属深加工

以中色奥博特铜铝业有限公司、临清市鸿基集团有限公司为龙头,通过科技创新挖掘铜铝材料附加值,发展有色金属精深加工,打造全国重要的有色金属生产及深加工基地。

(2)能源装备

以山东新兴重工科技发展有限公司为龙头,借力园区以南的新能天然气有限公司,发展LNG等清洁能源相关装备,并与新能源汽车产业形成上下游链条,实现产业间的良性互动。

(3)高端纺织

由秋华纺织、志海纺织、奥润纺织、即发华山针织等龙头企业发挥引领作用,在新兴原料、新兴装备、技术进步、品种开发和营销策略等方面加大创新驱动的力度,将智能制造、互联网和产业加速融合,集群化发展精细纺织与高端印染。

3.2.2 战略新兴产业规模化、智能化发展

(1)智能机械

壮大开发区北部现有电机市场,整合小型电机企业和生产车间,通过技术创新、工艺创新实现电机及其他电气机械的智能化生产。

(2)精密铸造

以山东迅力精密铸造有限公司为龙头,着力培育精密铸造产业。结合新能源装备产业发展,拓宽产业宽度,创新培育专业化汽车配件制造,打造全省精密铸造基地。

(3)其它高新技术

在全行业推进“1+1”院企合作研发模式,加强与科研部门的交流合作,鼓励企业积极引进高新技术项目和高科技人才,“借脑发展”搭建创新平台,实现主导产业由传统优势产业向高新技术产业的跨越。

3.2.3 现代服务业协同化发展

结合胡姚河湿地公园、黄河故道省级地质公园,综合开发旅游、康体、养生、商业、文化和居住等多种服务业态,发展生态旅游产业。协同京九铁路、雄商高铁,以青港物流、盛荣物流和中青铁临物流为龙头,集中布置仓储物流用地,发挥区位优势,发展铁路物流业。

结合市医院医护型养老保健服务中心、狮猫创意文化中心,大力发展医疗和文化等现代服务业。

3.2.4 其他基础产业创新化发展

通过技术创新推动传统制造业向高端制造业转变。引导推动高技术产业与传统优势产业融合发展,传统企业将引入的高技术与传统技术融合一起,创新形成复合型技术,使企业从传统技术向高技术过渡。通过设备工艺融合、产品改造型、软件技术与硬件技术融合等多种方式,将采用的高技术进行创新使用,同企业自身的优势进行最佳配置,实现传统企业向高技术的过渡。

通过管理创新推动产品竞争向品牌竞争转变。以增强市场竞争能力为重点,以技术创新和品牌创新为手段,大力实施品牌带动战略。以品牌需求差异化、品牌品质提升、市场占有率提升、品牌系统运营和品牌运营竞合等策略为主线,推动企业技术进步,加强市场营销体系建设,打造国内外市场知名品牌。现有化工类企业发展粗放、环境影响大和危险系数高,不利于产城融合发展和政策要求。将认定的化工企业统一搬迁至已认定的化工产业园区。

4 开发区空间规划策略

4.1 空间发展策略

4.1.1 东西联动、南北一体

规划增加横跨京九铁路的东西向交通干道,增强经济开发区与临清主城区的交通联系,引导城区向京九铁路以东扩张。

结合临清市总体规划,青年路以北以工业生产功能为主,青年路以南以生活服务功能为主,规划增加连接这两个功能区块的南北向的交通道路,将经济开发区的生产、生活空间串联在一起。

4.1.2 优化布局、组团发展

产业园区与生活片区一体化发展,生活片区为产业园区及自身提供商业、商务、科技创新、教育和医疗等多种功能,产业园区为社区居民提供稳定的就业支撑。

有序拓展开发区空间,近期借助雄商高铁的开通和临清高铁站的建设完工,完善高铁站周边的开发建设,并在现状产业的基础之上,实现临清经济开发区产业园区的局部连片发展,远期逐步有序拓展开发区产业园区向北发展、生活片区向南发展,实现开发区整体连片。

4.2 空间功能布局结构

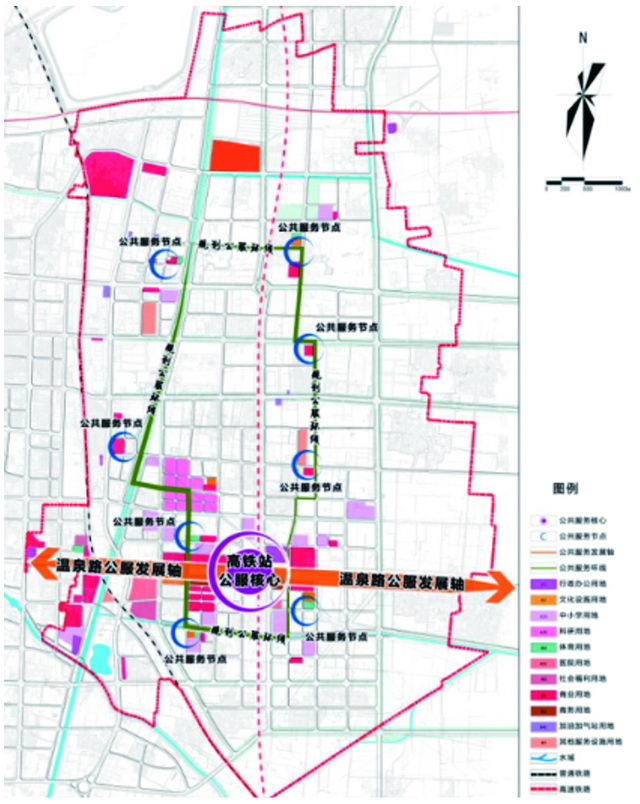

临清经济开发区规划构建“一心、两轴、七园、三片区”的空间功能布局结构。以临清高铁站为中心,打造整个经济开发区的配套服务中心,发展居住、商务商业和公共服务等现代生活服务业。

依托开发区东西向主要道路温泉路打造开发区风貌展示轴,连接临清经济开发区与临清新城片区,沿路布置管委会、文化中心、商业、商务和公园等工业园区主要配套服务功能;依托开发区南北向主要道路兴临路发展产城融合发展轴,连接开发区产业园区和生活片区,加强园区南北之间的联系。

对应开发区产业转型发展所确定的产业体系,开发区规划中重点打在7个产业园区——新材料科技产业园、高端纺织服装产业园、智能装备产业园、精密铸造产业园、战略新兴产业园、铁路物流产业园和生态医养服务园。从产城融合的角度出发,以工业园区为中心,设置居住用地,打造三个居住片区,以减少产业工人上下班的通勤距离。

4.3 空间管控措施

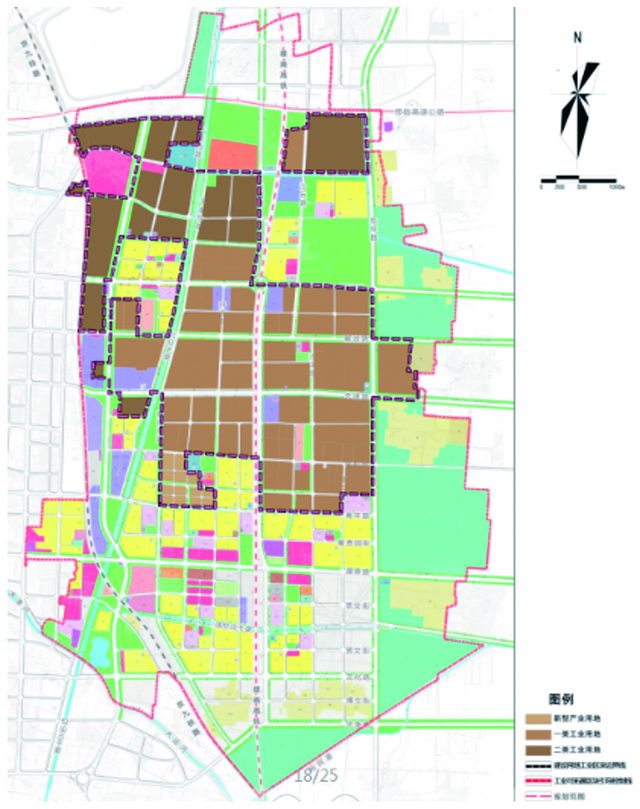

4.3.1 产业区块边界控制线划定

为统筹工业布局,按照工业项目对环境的影响程度及工业生产类别进行分类控制,划定工业区块边界线。工业用地边界线根据企业发展及用地拓展,进行弹性控制,并因此进一步划定工业及非工业用地未来可拓展空间范围线。

在划定的产业区块边界控制线范围内,新型产业用地面积为0.28km²,主要位于战略新兴产业园西南侧;一类工业用地面积为6.36km²,主要位于战略新兴产业园、新能源汽车产业园、新材料科技产业园和高端纺织服装产业园;规划二类工业用地面积为3.09km²,主要位于铁路物流产业园、智能装备产业园和生态医养服务园。

合理控制发展规模,严禁工业用地突破控制线发展。工业区块用地的布局综合了现状布局、未来发展趋势及环境污染等多种因素的影响,在未来建设中,应合理控制工业区块的规模,既不不过分发展,造成生态压力;也不滞后发展造成资源的浪费。未划定工业区块边界线用地范围的用地原则上禁止安排工业项目,工业区块边界线一经批准,不得擅自更改。

4.3.2 耕地保护控制线划定

结合城市总体规划和土地利用总体规划,划定开发区的耕地保护控制线,以稳定开发区内的基本农田数量和质量,优先安排农业用地,农用地内部优先安排耕地,确保基本农田面积不减少,质量有提高。

规划至2022年,通过社区建设、土地置换等用地增减挂钩,保证耕地总量基本不变,保护基本农田约941.36公顷。

至2035年,综合考虑工业园2020年以前土地增减情况,由于城市发展建设,东环路以西、文化路以北范围内的基本农田转变为城市建设用地,经济开发区内的基本农田总量减少了151.36公顷。通过经济开发区范围内的东闫村、西闫村、张官屯村、十二里屯村、龙庄村和王院村的合村并居建设,可将原村庄建设用地复垦为农用地,这样可补划基本农田163.86公顷,可保证经济开发区内基本农田保有量不减少。或者,由临清基本农田储备区补划基本农田,也可以保证临清市基本农田保有量不减少。

重点保护基本农田保护区内的耕地,任何单位或个人均不得擅自改变其用途,重点建设项目选址确实无法避开基本农田的,必须严格按照《土地管理法》和《基本农田保护条例》的规定,上报给有批准权的机关获得批准。

图3 空间功能布局结构

图4 产业区块边界控制线

4.3.3 基本生态控制线划定

基本生态控制线分为水系控制线和绿化控制线。结合现状特征和相关专项规划,对开发区内的六分干渠、油坊分干渠和红旗渠控制线划定水系控制线,对开发区内的滨水绿地、沿路绿地和公园绿地划定绿化控制线。基本生态控制线一经批准,不得擅自调整。在控制线内禁止进行违反保护和控制要求的各项建设及构成破坏的活动。线内进行各项建设,必须符合经批准的城市规划。占用用地或水域的,应依法办理相关审批手续等。

4.4 公共服务设施配套规划

规划结合新的高铁站点的布局,打造一处行政办公服务中心,将工商、税务、建设和规划等程序集为一体,以方便企业办理,同时也为企业提供咨询服务。结合开发区东西向的主要功能轴线温泉路,布置片区级的公共服务设施和商业服务设施,包括开发区的文化中心、会议中心、星级酒店和商业综合体,从而为创新环境的营造奠定良好而坚实的基础。

在社区公共服务设施配套方面,按照“居住街坊—五分钟生活圈—十五分钟生活圈”三级结构,配备社区居民生活所必需的文教体卫等公共服务设施,并通过规划的8m-15m宽的生态绿道将产业园区的公共服务中心与生活社区的公共服务中心串联在一起,形成交通引导、特色彰显的公共服务设施体系。

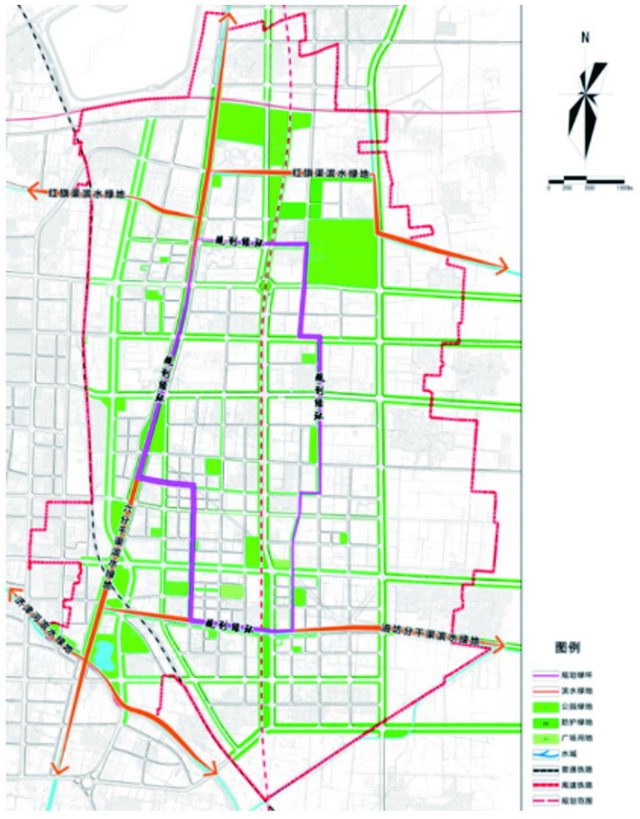

4.5 生态环境提升规划

规划加强对开发区内自然生态要素的整合和利用,积极保护自然河流、周边农田,同时增加公共绿地及社区绿地,改善居民生质量,逐步形成点、线、面结合的城乡绿化系统。本次规划在整合开发区内现有自然生态要素的基础上,增加公共绿地及社区绿地,形成开发区“一环、四廊、多线、多点”的绿地系统结构。

一环即沿杜庄路、沙丘路、沙河路、启文路、规划支路和干渠东路设置一条绿地环线;四廊是沿红旗渠、六分干渠、油坊分干渠和济津河形成四条生态廊道,沿河进行低密度开发,大力营造滨河绿地系统,加大绿化种植,打造宜人的滨河生态游憩景观;多线是指沿临清经济开发区主要道路两侧规划建设道路绿地,是临清经济开发区带状绿地的重要组成部分,也是点状绿地和面状绿地贯穿的联系线;多点指结合居住用地、工业用地,按照相应的服务半径布置的街头绿地,做到全覆盖,满足步行15分钟到达,为附近居民提供良好的休闲娱乐场所。

规划通过对开发区绿地系统的构建,提升开发区人居环境质量,营造多元、贯通、活力和生态的城市开敞空间,同时助推开发区的产业转型,展现新型智能制造产业园的新风采。

图5 公共服务设施配套规划

图6 绿地系统规划

5 小结

开发区原本的粗放式的发展模式已明显与当下的经济社会发展形式不相匹配,因此,亟需对开发区的现有产业进行转型升级,以为开发区的发展注入新的动力。本文试图构建开发区产业转型升级理念导向下的空间发展模式,并以临清市经济开发区为例,以其产业现状特征为基础,构建开发区的现代产业体系,并以此对其的功能布局、空间管控、设施配套和环境提升等方面的内容作出相应安排,希望深层次挖掘开发区产业转型和空间布局协同发展的新模式,从而为更多的开发区的转型升级提供一定借鉴。